„Wenn jemand im Knast geboren wird, scheint ihm seine Biografie vorgegeben zu sein“

18. September 2018 von Thomas Hartung

„Wider die Republik der Opfer-Sortierer“: unter diesem Titel hält Ulrich Schacht am 13. August 2005 eine bemerkenswerte Rede anlässlich des sechzigsten Jahrestages der Errichtung des Sowjetischen Speziallagers Nr. 7 Oranienburg-Sachsenhausen. Sein Vorwurf richtete sich gegen die „Opfer-Hierarchisierung“, den Unterschied von Entschädigungen gegenüber Geschädigten aus dem jüdi-schen Volk oder aus der DDR. Es gehe um einen weiteren geistigen Gesundungsprozess dieses Landes, dessen Pathologie

„eher ein Merkmal seiner Funktions-Eliten in Bildung, Politik und Medien ist. Aber vielleicht macht gerade das ja – seiner machtpathologischen Aspekte wegen – die Schwierigkeiten des notwendigen Heilungsprozesses aus. Bis dahin kann deshalb die durch uns zu verabreichende Medizin ebenso notwendig nur bitter sein.“

Diese Medizin verabreichte er gern: als Redakteur, Lyriker, Romancier, Essayist, Reisereporter und auch Herausgeber. Manchmal mit jener Wirkung, die er selbst „Glücksschmerz“ nannte, manchmal aber auch mit ungeahnten Nebenwirkungen. Die Süddeutsche tadelte den Publizisten ob einer „Haltung des ethischen Rigorismus, der jegliches politische und historische Denken negiert“, ja gar „einer Sympathie für totalitäre Gewalt“. Heiner Müller dagegen attestierte dem Lyriker eine „kristalline Melancholie“, die FAZ dem Romancier einen „gewissen Antiamerikanismus“, verbunden mit einem „Zug ins Elitäre, philosophisch Informierte“.

Ulrich Schacht. Quelle: https://www.kulturfalter.de/fileadmin/_processed_/csm_UlrichSchacht_fc_StefanieSchacht_8b60c3973c.jpg

Und laut Ostsee-Zeitung genieße Schacht das leise Entsetzen der Zuhörer, wenn er von Joschka Fischer als einem spricht, der mit „Schaum vorm Maul“ gegen radikalen Kapitalismus gekämpft habe und jetzt „fett darin etabliert“ sei. Es waren wohl die Brüche und Unbehaustheitserfahrungen vor allem seiner eigenen Biographie, die Schachts eigentümlichen inneren Zwang begründeten, so und nicht anders zu sein, zu schreiben, zu provozieren.

„Verleitung zum Landeshochverrat“

Geboren im Jahre Zwo der DDR, traf er erst nach 48 Jahren in Moskau seinen Vater: den russischen Leutnant Wladimir Fedotow, der noch vor der Geburt seines Sohnes aus Wismar strafversetzt wurde an die mongolische Grenze des Landes, aus dem er Anfang 1950 als Besatzungssoldat gekommen war. „Mein Vater existierte in meinem eigenen Raum-Zeit-Verhältnis wie ein Fixstern: unendlich weit entfernt, sichtbar nur mit einem Restlicht“, schrieb er später in der Aufarbeitungsreportage „Vereister Sommer“. Dass die wortlose, innige Umarmung am 4. April 1999 von einer Filmkamera aufgenommen wurde, mag etwas Voyeuristisches, Unangemessenes haben. Für Vater und Sohn bleiben diese Aufnahmen, die der niederländische Regisseur John Albert Jansen zu dem bewegenden Film „Die Schacht-Saga“ verarbeitete, ein bleibendes Dokument des Glücks.

Schachts Geburt selbst geschah im Frauengefängnis Hoheneck im sächsischen Stollberg: seine Mutter war im August 1950 schwanger verhaftet und nach monatelanger Odyssee durch die Gefängnisse der DDR von einem Militär-Tribunal zu zehn Jahren Arbeitslager wegen „Verleitung zum Landeshochverrat“ verurteilt worden. Sie hatte dem Vater ihres Kindes gesagt, man könne ja in den Westen gehen, wenn man in der DDR nicht heiraten dürfe. Ein Freundespaar, das davon erfuhr, war auch ein Denunziantenpaar. Anfangs hatte die Mutter den Vater selbst im Verdacht des Verrats.

ehemaliges Frauengefängnis Hoheneck. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Hoheneck_(Gef%C3%A4ngnis)#/media/File:Hoheneck-stollberg.jpg

Der wenige Wochen alte Ulrich wurde dann zu seiner Schwester und seiner Großmutter nach Wismar geschafft, dem „Quellort meines ästhetischen Weltverhältnisses“. Der Tod Stalins brachte 1954 eine Amnestie, so dass die Familie mütterlicherseits wieder vereint war. Von „prägender Harmonie mit drei starken Frauen“ spricht Schacht, der – angeregt durch seine Großmutter – mit 13 einen ersten Text geschrieben hatte. Durch die Erfahrung politischer Verfolgung seiner Eltern sei er „zu einem besonders Wissenden“ geworden, ja früh ein Oppositioneller im SED-Staat gewesen. Nach einer Bäckerlehre und einem Pflegepraktikum in psychiatrischen Anstalten der evangelischen Kirche studierte er 1969 – 1972 Religionspädagogik in Schwerin, später evangelische Theologie in Rostock und Erfurt, arbeitete am Schweriner Staatstheater und schrieb.

Schon seit 1970 beobachtete ihn die Stasi und widmete ihm den Operativen Vorgang „Vereinigung“: nach einer Demonstration in Prag am Grab von Jan Palach wurde er erstmals kurzzeitig inhaftiert. Pallach war ein tschechoslowakischer Student, der sich aus Protest gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings und gegen das Diktat der Sowjetunion selbst verbrannte und nach seinem Tod vielfach geehrt wurde. Bereits 1973 machte die DDR Schacht wegen „staatsfeindlicher Hetze“ in Form von Gedichten, Geschichten und Essays den Prozess und verurteilte ihn zu sieben Jahren Haft.

Anfangs in Brandenburg-Görden untergebracht, wurde er 1976 in die Stasi-Haftanstalt Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) verlegt und am 17. November als „Freikaufsfall“ in die Bundesrepublik entlassen, wo er sofort der SPD bei– und 1992 wieder austrat. Schacht ließ sich in Hamburg nieder, studierte dort Politikwissenschaften und Philosophie und konnte 1979 auch seine Mutter in der Hansestadt begrüßen. Seit der Verleihung des Andreas-Gryphius-Förderpreises 1981 wurde er regelmäßig mit Preisen und Stipendien geehrt. 1984 begann er als Feuilleton-Redakteur der Welt bzw. der Welt am Sonntag und stieg bis 1998 zum Leitenden Redakteur und Chefreporter Kulturpolitik auf.

Seitdem wohnt und arbeitet er als freischaffender Autor und Publizist in Hamburg und seinem südschwedischen Refugium Förslöv. Geflohen vor dem „Augiasstall“, den die 68er als „Menschen vom gleichen Typus wie die bei der Stasi“ hinterlassen hätten, passe er als Typ „Nordischer Seebär“ durchaus gut dahin, so die MAZ. „Die Generation 68 hat das Land geistig, moralisch und finanzökonomisch in einem Ausmaß ruiniert, das in seiner destruktiven Potenzialität an die bekannten historischen ‚Erfolge‘ des SED-Staats fast heranreicht“, legte Schacht 2005 im Cicero nach.

„Gegen das Vergessen“

Dass er die „Wende“ kritisch sah, liegt auf der Hand. Sprach er anfangs von der „eingreifenden Heilsökonomie Gottes“, fand er später den Vereinigungsprozess „für Leute wie mich nur noch zum Kotzen“. Schacht wurde in der und durch die DDR zu einem eisenharten Verfechter fundamentaler Freiheit, wozu für ihn auch die Freiheit des Suchens und Scheiterns gehört. Besonders deutlich wird das in einem langen Gespräch, das er kurz nach dem Mauerfall mit jenem Richter führte, der ihn für sieben Jahre ins Gefängnis geschickt hatte:

„Als Christ musste ich es ihm abnehmen, dass es ihm Leid tat. Aber als Bürger konnte ich nur hoffen, dass so einer nie wieder politische Macht bekommt.“

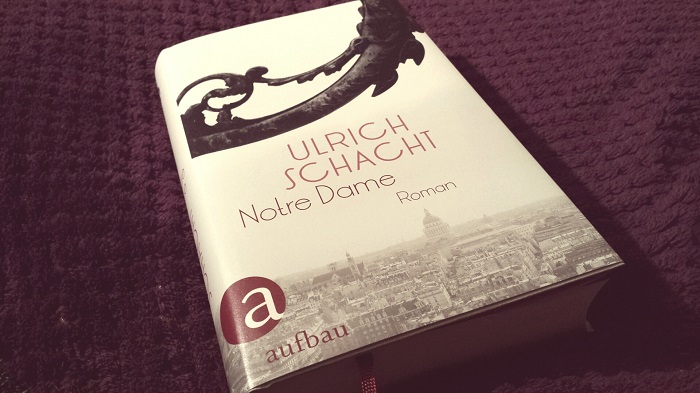

Schacht brauchte bis 2017, bis zu seinem Roman „Notre Dame“, um seinem Unbehagen in Form einer glücklosen Liebesgeschichte (!) gültigen ästhetischen Ausdruck zu verleihen. Einer Geschichte, in der Skizzen von Freunden und Gegnern mindestens ebenso viel preisgeben wie Hauptfiguren und Handlung. So im Porträt des früheren Dissidenz-Gefährten Falluhn, Dorfpfarrer, der auch in die Bundesrepublik gegangen war – obwohl er „den Westen zutiefst verachtete, bis in den letzten Joghurt“. Die BRD ist ihm „ein materialistisches Nirwana, das die Menschen nur blendete, ja blöd machte“. Was ihn dennoch wegtrieb, war die Angst, die Bedrückung – die er auch in der weststaatlichen Freiheit nicht los wird.

Schacht schrieb nicht nur für Mainstream-Periodika wie Focus, Zeit oder Cicero, sondern auch für die Preußische Allgemeine Zeitung oder die Junge Freiheit und gab mit Heimo Schwilk 1994 und 1997 zwei Essaybände heraus. Im ersten „Die selbstbewusste Nation“ war auch der umstrittene Essay „Anschwellender Bocksgesang“ von Botho Strauß enthalten, der damals als „Avantgarde des Rückschritts“, wie Thomas Assheuer in der FAZ dekretierte, eine öffentliche Kontroverse auslöste und heute von „brutaler Gegenwärtigkeit“ zeugt, wie Alexander Grau im Cicero befindet.

Ein Jahr später gehörte Schacht mit Schwilk und Rainer Zitelmann zu den Initiatoren des Aufrufs „8. Mai 1945 – Gegen das Vergessen“, mit dem an die Unterdrückung im sowjetisch besetzten Osteuropa nach der Befreiung durch die Alliierten erinnert werden sollte. Auch der zweite Sammelband „Für eine Berliner Republik“ zog Kontroversen nach sich, Schacht wurde im „Handbuch des Deutschen Rechtsextremismus“ prompt als Akteur der „Neuen Rechten“ gesehen. Der Grund: im Erscheinungsjahr kandidierte er auch auf der Liste des als rechtsnational verunglimpften „Bundes freier Bürger“ als Parteiloser für die Hamburger Bürgerschaft.

Diese Einschätzung führte zehn Jahre später, nach seiner unter 90 Kandidaten einstimmig erfolgten Jury-Wahl zum Dresdner Stadtschreiber, zu Kritik seitens der SPD- und der Grünen-Stadtratsfraktion. So beschlich SPD-Stadtrat Wilm Heinrich laut taz ein „mulmiges Gefühl“. Der Dresdner Autor Norbert Weiß sagte als Jurymitglied ebenfalls der taz: „Die Auswahl unter 90 Bewerbern erfolgte nach literarischer Qualität.“ Er bekomme seinerseits ein „mulmiges Gefühl“, wenn der Stadtrat aus politischen Gründen erstmals eine Juryentscheidung für die Stadtschreiberstelle kippen würde. „Das muss die Stadt aushalten!“ Schacht selbst hatte gegenüber den DNN erklärt, die SPD habe sich bei der „Internet-Gestapo“ über ihn informiert, anstatt ihn zu lesen. „Dem generösen Amt des Stadtschreibers wurde aus billiger Political Correctness heraus Schaden zugefügt.“

„Große Maskerade des Bösen“

Seither hatte sich Schacht weiter politisiert: „Rechts und Links sind Stand-Punkte, auf die sich nur noch berufen kann, wer ein schlechtes Gedächtnis hat.“ 2006 unterzeichnete er den „Appell für die Pressefreiheit“ der Jungen Freiheit gegen deren Ausschluss von der Leipziger Buchmesse, 2018 die „Gemeinsame Erklärung“ von Künstlern und Wissenschaftlern gegen eine „Beschädigung Deutschlands“ durch „illegale Masseneinwanderung“. Doch bereits im Jahr zuvor unterschrieb er die „Charta 2017“: darin prangerte anlässlich der Zerstörung der Bestände „rechter“ Verlage auf der Frankfurter Buchmesse die Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen an, „wie unter dem Begriff der Toleranz Intoleranz gelebt, wie zum scheinbaren Schutz der Demokratie die Meinungsfreiheit ausgehöhlt wird“, und geschlussfolgert, dass „unsere Gesellschaft nicht mehr weit von einer Gesinnungsdiktatur entfernt“ sei.

Als das „Literaturhaus Dresden“ diese Charta in einem „Offenen Brief“, unterzeichnet von mehr als 100 Literatur- und Kulturschaffenden, verurteilte, wütete Schacht in der Sächsischen Zeitung gegen die

„intellektuellen Wasserträger in Parteien, Massenmedien, Universitäten und kulturellen Institutionen, die mit dürren Worten Rechtsstaatsnormen verteidigen, aber mit ungleich mehr Vokabeln die so terrorisierten Kritiker der im blockparteilichen Gleichschaltungswahn dahintaumelnden deutschen Merkel-Gesellschaft ins moralische Unrecht zu versetzen suchen, gegen das (fast) alles erlaubt ist.“

Schon zwei Jahre vorher erklärte er in „Grimsey“, einer poetisch-melancholischen Altersnovelle: „Das gedankenlose Mitglauben der jeweils neuesten Wahrheit, wie siegreich auch immer sie sich geben mochte, förderte, wie er überzeugt war, eine geistige Armut, die den Menschen zuletzt nur unglücklich machte“. Gerade seine Prosa, oft wie das Denken des Autors kaskadenhaft verschachtelt, ließ Schacht in den letzten Jahren zu einem Schriftsteller und Chronist reifen, der mit einem Tonfall, der zwischen jovial und schneidend jongliert, in ebenso „klarer wie kunstfertiger Sprache … den Blick öffnet und das Herz dauerhaft hebt“, so Katrin Schumacher im mdr.

Schacht beriet in den letzten Jahren auch die Vierteljahresschrift TUMULT, in deren Winterheft 2015/16 er dazu aufrief, das im Grundgesetz garantierte Bürgerrecht auf Widerstand in Anspruch zu nehmen, sollte der Verfassungsstaat als Schutzgarant des deutschen Volkes und der nationalen Identität versagen. Außerdem schrieb er für die Achse des Guten und warnte mit Blick auf die linksgrün vereinheitlichte Migrationspolitik noch Ende August vor dem dritten deutschen Akt der „großen Maskerade des Bösen“, einer „schauerlichen Staats- und Gesellschaftsvision“, die „bislang eher Objekt musealer Vitrinen zur mahnenden Erinnerung an üble politische Zeiten war“. Aktuell arbeitete er an einer Novelle mit dem Arbeitstitel „Der Gerichtssaal, das Mädchen und die Zeit“, in der es um eine Studentenliebe in einer nordostdeutschen Universitätsstadt gehen sollte – mit einem moralischen Happyend, kündigte er an.

Schacht in Förslöv. Quelle: http://exhibits.btk-fh.de/exhibits/3f058571_1308304420/SchwedenTRIP11.jpg

Das Happyend muss ausfallen, die Novelle unvollendet bleiben. Am 16. September ist Ulrich Schacht an den Folgen eines Herzinfarkts in Förslöv gestorben, „im Lesesessel sitzend, mit dem Blick aufs Meer“, wie Michael Klonowsky weiß. Er wurde 67 Jahre alt.

Woher wir kommen

Woher wir kommen, bleibt unerschlossen:

Die Daten sind reine Zahl auf Papier.

Am Anfang des Lebens wird Blut vergossen;

am Ende erschrickt ein verwundetes Tier.Auftauchen Verlöschen: Kometengewitter –

im Raum aller Spiele besiegt uns der Kreis.

Es gibt kein Gestade für jenen Ritter,

von dem unser Herz mit Gewißheit weiß.Schweigen herrscht zwischen verlorenen Welten:

ihr Kreisen ist grundlose Trunkenheit.

Wann immer wir in unser Leben schnellten,

gewannen wir nichts und verloren die Zeit.

(Aus: „Platon denkt ein Gedicht“. Gedichte. Edition Rugerup, Berlin 2015)