Vernichten ist billiger als spenden

24. September 2018 von Thomas Hartung

Die Meldung schaffte es im Juni in alle Medien: Der Onlinehändler Amazon vernichtet massenhaft Retouren und neuwertige Produkte, berichteten das ZDF-Magazin „Frontal 21“ und die „WirtschaftsWoche“. Eine anonyme Amazon-Mitarbeiterin sagte, dass sie jeden Tag Waren im Wert von 23.000 € vernichtet habe: Kühlschränke, Wasch- und Spülmaschinen, Handys, Tablets, Matratzen und Möbel. Kollegen der Frau hätten die Aussage bestätigt; dabei gehe es nicht nur um unbrauchbare, sondern auch funktionstüchtige, teilweise sogar neue Produkte.

Das Unternehmen bestritt die Praxis nicht: „Wenn Produkte nicht verkauft, weiterverkauft oder gespendet werden können, arbeiten wir mit Aufkäufern von Restbeständen zusammen, die diese Waren weiterverwenden.“ Deutschlands größter Onlinehändler bietet daneben externen Anbietern, die den Logistikservice „Versand durch Amazon“ nutzen, die Möglichkeit, unverkaufte oder umgetauschte Ware zu vernichten: „Sie können Ihren Lagerbestand auf Wunsch von uns entsorgen lassen“, heißt es in einer Angebotsübersicht. Nach internen Dokumenten wird der Service offenbar rege genutzt.

Die Empörung ließ nicht lange auf sich warten. Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, fordert Amazon in harschen Worten auf, die Vorwürfe aufzuklären: „Das ist ein riesengroßer Skandal, denn wir verbrauchen auf diese Weise Ressourcen mit allen Problemen auf der ganzen Welt. Ich bin überzeugt, dass viele Verbraucher von einem solchen Verhalten schockiert sind und es auch nicht akzeptieren werden“. Ex-Umweltminister Klaus Töpfer (CDU) nennt die Praxis „unverantwortlich“. Gar „ein gesetzliches Verschwendungs- und Vernichtungsverbot für neuwertige und gebrauchsfähige Ware“, forderte die Greenpeace-Konsumexpertin Kirsten Brodde.

Tage danach wurden weitere Unternehmen identifiziert, die Waren vernichten: Modegrößen wie Zalando, Otto, H&M, Burberry… von Lebensmittelhändlern ganz zu schweigen, die abgelaufene Produkte nicht mehr verkaufen dürfen. Abgesehen davon, dass 2017 eine Luxusmarke wie Burberry Mode- und Kosmetik-Produkte im Wert von etwa 32,5 Millionen Euro verbrannte, um exklusiv zu bleiben (hier wäre Flasbarths Kritik berechtigt), wird dabei übersehen: Händler vernichten nicht aus Spaß an der Freud, sondern wenn es keine andere Option mehr gibt. Wenn das Produkt nicht mehr verkaufsfähig ist, wenn ein benutztes Produkt nicht mehr rabattiert verkauft werden kann – und wenn Restpostenaufkäufer und Endkunden auch bei einem Schnäppchen nicht mehr zugreifen wollen. Das hat neben Platz- auch etwas mit Steuergründen zu tun, also mit der Gesetzgebung und natürlich auch mit Ökonomie. Die Empörung sei nicht nur populistisch und naiv, sondern gar „heuchlerisch, verlogen und entbehrt größtenteils einer sinnvollen Grundlage“, kommentiert Jochen G. Fuchs auf t3n.de.

Rücksendungen und Abschreibungen

Denn die angeprangerte Ressourcen-Verschwendung entsteht durch eine Konsumgesellschaft, deren Ansprüche an die Produkt-Qualität schneller gestiegen sind – und teilweise auch normiert wurden – als die Produkte, oft außerhalb Deutschlands, produziert werden. Wirtschaftlichkeit steht dabei als oberster Grundsatz. Viele Retouren sind Artikel, deren Reparatur und/oder Wiederaufbereitung mehr kostet als die Herstellung. Das geschieht meist auf Anweisung des Herstellers, dessen Vereinbarung mit dem Händler vorsieht, dass defekte Geräte nicht zurückgeschickt, sondern vernichtet werden sollen. Dann erhält der Händler eine Gutschrift über den Einkaufspreis des vernichteten Gerätes. Wenn Instandsetzung, Rückversand und Fehlerprüfung zusammengenommen teurer wären als der einfache Austausch eines Gerätes, wählt der Hersteller oft diesen Weg.

In der durchschnittlichen Service-Datenbank eines Händlers mit Elektrogeräten, schätzt Fuchs, sei mindestens ein hoher zweistelliger Prozentsatz solcher Vereinbarungen zu finden: Wenn etwa für den Onlinehändler die Reinigung, Prüfung und Verpackung des Artikels bereits mehr Kosten verursachen würden als der erneute Verkauf einbrächte. Wenn aber allein Rücksendung und Wiederaufbereitung eines Artikels schon hohe Kosten verursachen, wird auch hier ein Händler seine Kunden eher um Entsorgung bitten und Ersatz oder Erstattung anbieten.

Andere Produkte sind nicht mehr benutzbare Hygieneartikel sowie Lagerüberhänge warenwirtschaftlich unbewegter Artikel, deren Lagerplatz das Unternehmen jährlich Unsummen kosten würde. Die beiden größten Gruppen von Waren, deren Vernichtung branchenabhängig aber stark schwankt, sind zum einen klassische Retouren („Rücksendungen“) und zum anderen vollständige Abschreibungen.

Bei den Rücksendungen praktiziert das Online-Modehaus Zalando, das 100 Tage Rückgaberecht bietet, branchenunübliche Transparenz. Das Berliner Unternehmen hat 300.000 Artikel von 2000 verschiedenen Marken im Sortiment und verschickte 2017 über 90 Millionen Sendungen in 15 europäische Länder. Bekleidung und Schuhe werden besonders häufig zurückgesandt: „Über alle Märkte liegt die Retourenquote bei durchschnittlich 50 Prozent“, sagt eine Sprecherin dem Stern – die Retourenquote im Modebusiness ist höher als bei anderen Produkten. Der Großteil kommt unbeschädigt zurück und wird wieder verkauft. Leicht beschädigte Ware wird billiger abgegeben, manches gespendet. „Zalando vernichtet Waren nur in Ausnahmefällen, z.B. wenn dies aus gesundheitlichen Gründen – Schädlingsbefall, Schadstoffbelastung oder ähnliches -notwendig ist. Dies betrifft etwa 0,05 Prozent aller Artikel“, so die Sprecherin.

Zalando. Quelle: https://www.ksta.de/image/1703444/2x1/940/470/1e6371be6333f551850209b5cc1f2f30/JK/130301-docdata-g-jpg.jpg

Amazon und Otto nennen keine Zahlen, betonen aber, dass retournierte Ware nur in Ausnahmefällen vernichtet werde. „Alle Waren werden in so genannten Retourenbetrieben sorgfältig geprüft. Die ganz große Mehrheit der Waren kann sofort wieder zum Verkauf gestellt werden“, teilte Otto dem Stern mit. „Ein kleiner Teil der Waren muss optisch aufbereitet werden – zum Beispiel Entfernen von Fingerspuren an TV-Bildschirmen – und wird dann ebenfalls zum Verkauf gestellt.“ Ein „ganz geringer Prozentteil“ der Retouren könne nicht mehr in einen neuwertigen Zustand versetzt werden, erklärt Otto, das ebenso wie Amazon derlei beschädigte Ware an Verwertungsfirmen verkauft, die die Ware dann auf eigene Rechnung weiter vertreiben. Amazon hat nach Unternehmensangaben mehrere Programme, um die Zahl der entsorgten Produkte zu reduzieren. Dazu gehören der verbilligte Verkauf von Retouren („Warehouse-Deals“), Produktspenden an gemeinnützige Organisationen, Recycling oder die Veräußerung an Aufkäufer: „absolut vorbildlich“, urteilt Stefan Grimm, Geschäftsführer der Schnäppchenplattform „restposten.de“, in einem Interview mit Internet World Business.

mehrere Millionen Artikel entsorgt

Mangels verlässlicher Daten bleibt dennoch unklar, wie viel beschädigte oder retournierte Ware tatsächlich entsorgt wird. Nach Zahlen des Versandhandel-Fachverbands bevh verschickten die deutschen Online-Händler im vergangenen Jahr Waren für 58 Milliarden Euro. Die Zahl der Kurier-, Express- und Paketsendungen im Jahr 2015 schätzte die Unternehmensberatung MRU in einer Studie für die Bundesnetzagentur auf 2,8 Milliarden.

Die Arbeitsgruppe Retourenforschung an der Universität Bamberg ging für das Jahr 2013 von 250 Millionen Retouren aus, eine neuere Schätzung gibt es noch nicht. Da der Online-Handel in den vergangenen fünf Jahren stark zugelegt hat, ist auch mit einer zunehmenden Zahl der Rücksendungen zu rechnen, so Björn Asdecker, einer der Bamberger Retourenforscher, im Stern. Legt man die von Zalando angegebene sehr niedrige Entsorgungsquote von 0,05 Prozent als Schätzbasis für die Branche zugrunde, würde das europaweit die Entsorgung mehrerer Millionen Artikel jährlich bedeuten.

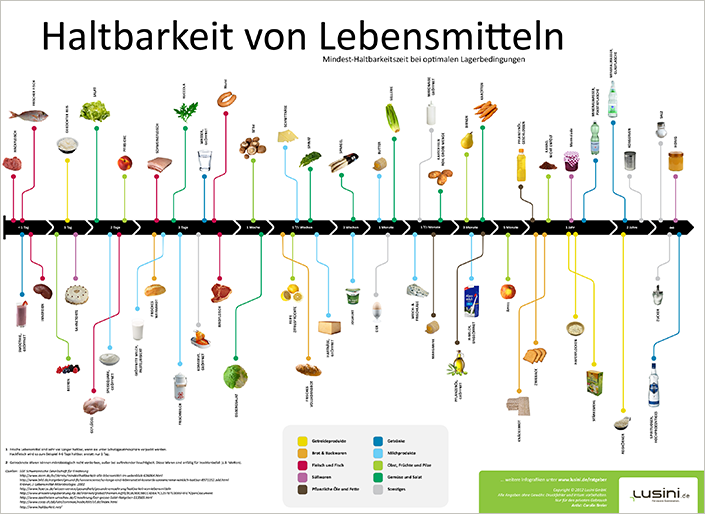

Doch damit sticht der Online-Handel rein mengenmäßig keineswegs hervor, eher im Gegenteil. Die Umweltorganisation WWF schätzte 2017, dass allein in Deutschland jedes Jahr 18 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll landen. Produkte mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum bilden nur eine Teilmenge – die meisten Verbraucher wissen, dass „mindestens haltbar bis“ nicht „sofort tödlich ab“ heißt. Im Onlinehandel setzt der Entsorgungsprozess bei diesen Produkten unter anderem aufgrund der Versandlaufzeiten früher ein.

Dabei werden, obwohl noch genießbar, Lebensmittel auf allen Stufen der Kette von Anbau bis Verkauf weggeworfen. Zu große oder zu kleine Kartoffeln werden ebenso entsorgt wie krumme Karotten, weil der Verbraucher sie nicht so gut schälen kann, oder krumme Gurken, weil sich die geraden leichter verpacken lassen. Auch für andere Obst- und Gemüsesorten gelten die Vermarktungsnormen der EU, die ästhetische Kriterien wie Größe und Form festlegen.

MHD von Lebensmitteln. Quelle: https://static.lusini.de/data/_Infografiken/speisenhaltbarkeit/embed%20code/lusini-infografik_haltbarkeit.png

In besonders großen Mengen werden Brot und andere Backwaren weggeworfen, denn hier erwartet der Kunde bis abends das volle Sortiment. Manche Supermarktketten schreiben den Pächtern der Backstuben deshalb vor, wie viele verschiedene Brote und Brötchen sie bis zum Ladenschluss vorrätig halten müssen. Rund zehn Prozent der Tagesproduktion werfen Bäckereien deshalb im Schnitt weg, fand Felicitas Schneider für Österreich heraus. In Deutschland sind es jedes Jahr etwa 500 000 Tonnen Brot – eine Menge, mit der ganz Niedersachsen versorgt werden könnte.

Ursachen entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Bei den vollständigen Abschreibungen nun sind die Ursachen vielfältig und lassen sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette beobachten, erklärt die Geschäftsführerin des Sachspenden-Start-ups „Innatura“, Juliane Kronen, im Spiegel.

„Es sind falsch abgefüllte oder fehlerhaft beschriftete Produkte, Marktforschungsmuster, Waren mit Farbabweichungen und Webfehlern oder Reste von Sortimentswechseln, Saison- und Aktionsangebote oder einfach Übermengen. Eine andere Quelle sind sogenannte Relaunches: Wenn ein Markenhersteller seinen Schriftzug leicht ändert, holt er zu einem Stichtag alle Artikel mit der alten Aufmachung aus den Regalen.“

Ein weiteres Problem seien defekte Umverpackungen, erklärt Kronen an einem Beispiel: „Ein Lagerist fährt mit seinem Gabelstapler aus Versehen gegen eine mit Schrumpffolie umwickelte Palette Windeln. Die Ware bleibt unbeschädigt – trotzdem nimmt der Handel die Palette nicht an. Er müsste sie nämlich prüfen und rügen – und dazu ist er in den standardisierten Prozessen, die wir heute haben, nicht mehr in der Lage.“ Jedes Jahr würden hierzulande Konsumgüter im Wert von mehr als zwei Milliarden Euro vernichtet, schätzt sie. Und das in einem Land, in dem laut Armutsbericht der Bundesregierung mehr als zwölf Millionen Menschen von Armut bedroht, drei Millionen arbeitslos und etwa 300 000 obdachlos sind.

Diesen unhaltbaren Zustand erkannte 1996 in England schon Prinz Charles und gründete das Unternehmen „In Kind Direct“. Es sammelt überschüssige Ware bei mehr als 900 Händlern und Herstellern ein und verteilt sie nach Bestellung gegen eine Vermittlungsgebühr an rund 7000 wohltätige und/oder gemeinnützige Organisationen. Diese Idee adaptierte 2013 Juliane Kronen mit „Innatura“ für Deutschland. Inzwischen sind bei ihr mehr als 70 Spenderunternehmen gelistet, von denen in den ersten fünf Jahren Produkte im Wert von 15 Millionen Euro vermittelt wurden. Darunter sind Branchenriesen wie Beiersdorf mit Marken wie Nivea und Hansaplast. Dem Geschäftsmodell steht allerdings ein großes Hindernis entgegen: das Finanzamt.

Denn Sachspenden an gemeinnützige Organisationen unterliegen der Umsatzsteuer, weshalb die Vernichtung neuwertiger Waren für Unternehmen in vielen Fällen billiger ist als sie zu spenden – eine unentgeltliche Wertabgabe, und das ist eine Sachspende, wird steuerlich behandelt wie ein Verkauf. Das bedeutet: Steuerrechtlich steigert eine Spende den Unternehmensertrag. Für die Ertragsteuer spielt das keine Rolle, da durch die Spendenquittung der Umsatz um denselben Betrag reduziert wird. Anders bei der Umsatzsteuer. „Zwar erhält das spendende Unternehmen eine Spendenquittung in Höhe des Warenwertes zuzüglich Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer kann das Unternehmen aber nur anteilig absetzen, es bleibt also auf dem größten Teil sitzen“, erklärt Wolfgang Pfeffer von „vereinsknowhow.de“ Brand eins. Das Argument des Gesetzgebers: Der Unternehmer habe ja die Ware mit Vorsteuerabzug eingekauft.

Innatura. Quelle: https://www.nexteconomyaward.de/wp-content/uploads/2016/07/bild_innatura_1064x598px.png

Im selben Blatt rechnete Kronen vor: Würde ein Unternehmen 80 Tonnen falsch etikettiertes Shampoo im Wert von 160 000 Euro verschenken wollen, würden dafür 19 Prozent Umsatzsteuer fällig, also 30 400 Euro, die das Unternehmen abführen muss. Für die Schenkung erhält das Unternehmen eine Spendenbescheinigung über den Gesamtbetrag, also 190 400 Euro. Doch absetzen lässt sich nur die bezahlte Umsatzsteuer. Der Warenwert fließt nicht in die Berechnung ein. Das bedeutet, bei einem Durchschnittssteuersatz von 30 Prozent kann sich das Unternehmen nur 30 Prozent der bezahlten Umsatzsteuer zurückholen, also 9120 Euro. Auf 21 280 Euro bleibt das Unternehmen sitzen.

Würde das Shampoo vernichtet, kostete das gerade 3200 Euro. Kronens Fazit: „Es ist günstiger, Waren zu vernichten, als sie an Bedürftige zu geben. Bei manchen Produkten ist es sogar sieben- bis achtmal so teuer. Ich kenne Hersteller, die ihre Sachen Woche für Woche in die Müllverbrennung fahren, obwohl wir sie dringend benötigen. Sie sagen: Sorry, solange es mehr kostet, können wir nichts machen. Die Bereitschaft zu spenden ist groß. Aber wenn der Unternehmer selber noch Geld mitbringen muss, ist das ein Problem.“ Beiersdorf bspw., das sich dazu entschlossen hat, zu spenden statt wegzuwerfen, hatte ein internes Budget eingerichtet, aus dem die Steuerschuld beglichen wird, damit die zu entrichtende Umsatzsteuer nicht die Erfolgsrechnungen belastet.

„Spenden nirgendwo in der EU teurer als Wegwerfen“

Ein weiteres Problem ist die korrekte Bewertung der Sachspenden. Laut Umsatzsteuergesetz ist als Bemessungsgrundlage der Wiederbeschaffungswert heranzuziehen. Das heißt, neuwertige Waren können entweder zum Einkaufspreis (zuzüglich Nebenkosten wie etwa Lagerhaltung) oder zu den Herstellungskosten bewertet werden. Noch schwieriger wird es, wenn die Waren gebraucht sind. Denn wie lässt sich da der korrekte Wiederbeschaffungswert ermitteln?

Es geht aber auch anders. „In Großbritannien sind Sachspenden von der Umsatzsteuer befreit“, sagt James William, Strategiechef von In Kind Direct, Brand eins. „Und in den USA kann man für Sachspenden in manchen Fällen sogar den zweifachen Betrag der Herstellungskosten steuerlich geltend machen.“ Das fordert auch Kronen:

„Idealerweise sollte das Spenden nirgendwo in der EU teurer sein als das Wegwerfen. Auf EU-Ebene bekommt man das aber kurzfristig nicht durch. In Deutschland könnte man den Paragraf 3 des Einkommensteuergesetzes ändern und sagen, dass die Umsatzsteuerpflicht bei Abgabe an gemeinnützige Organisationen entfällt.“

Zu einer Ausnahme hat sich Deutschland allerdings doch durchgerungen: Als der sächsische Bäckermeister Roland Ermer altes Brot an die „Tafeln“ verschenkte und daraufhin im Zuge einer Steuerprüfung 2012 vom Finanzamt zu kräftigen Umsatzsteuernachzahlungen verdonnert wurde, hat diese Praxis das Bundesfinanzministerium mit dem sogenannten „Bäckererlass“ gestoppt – der sich aber ausschließlich auf verderbliche Backwaren bezieht. Warum dieser Erlass nicht auf den gesamten gemeinnützigen Sektor ausgedehnt wird – dazu schweigt das Ministerium bislang.

1 Reaktion zu “Vernichten ist billiger als spenden”

Sehr geehrter Herr Hartung,

der Artikel „Vernichten ist billiger…“ hat wieder einmal die Absurditäten unserer Wegwerfgesellschaft schlaglichtartig offenbart.

Das Team vom Umsonstladen Friedberg würde gern die ZDF-Sendung hier in Friedberg vorführen.

Wie kommen wir an die Aufführrechte des ZDF ran?

Kämen Sie auch als Referent in Betracht?

Mit solidarischen Grüssen

Gottfreid Krutzki

T. 06031 – 6870295

F.06031 – 6870296