„…an ein ganz anderes Land gedacht“

14. März 2019 von Thomas Hartung

Hunderttausende jubelten ihr am 4. November 1989 auf dem Berliner Alex begeistert zu: Während der friedlichen Revolution wurde Christa Wolf gar das Amt des ersten freigewählten Staatsoberhaupts der DDR angetragen. Sie lehnte ab, unterschrieb aber mit anderen Autoren den Aufruf „Für unser Land“, den viele als Rettungsversuch für die DDR verstanden: „Wir hatten für einen sehr kurzen geschichtlichen Augenblick an ein ganz anderes Land gedacht, das keiner von uns je sehen wird“. Die sehr präzis formulierte Präambel für den Verfassungsentwurf des Runden Tisches, in der noch ein letztes Mal die „revolutionäre Erneuerung“ der DDR angemahnt wurde, stammt von ihr.

Wolf am 4.11.1989 auf dem Alex. Quelle: https://www.tagesspiegel.de/images/heprodimagesfotos82320111202wolf-jpg/5910620/2-format140.jpg

Zweiundzwanzig Jahre später, am 13. Dezember 2011, stehen dreihundert Trauernde dicht beieinander auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin: Keine sechstausend, die ihr Verlag erwartet hat. Eine Weltliteratin wird zwei Wochen nach ihrem Tod zu Grabe getragen, von der politischen Führung der Bundesrepublik ist bis auf Linken-Chef Gregor Gysi niemand gekommen. Bundespräsident und Regierender Bürgermeister haben einen Kranz geschickt. Als Ernst Jünger („In Stahlgewittern“, „Der Waldgang“) starb, waren neben dem damaligen Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU) auch Regierungsvertreter und fünf Bundeswehrgeneräle bei der Beisetzung dabei. Wo waren die vielen Leser, Bewunderer, die idealistisch jubelnden Retter einer selbstständigen DDR von einst?

„Stellvertretend für viele in Ost und auch in West, die an der Utopie einer gerechten Gesellschaft festhielten, bleibt Christa Wolf auch im vereinten Land Dissidentin“, brachte es im Freitag Daniela Dahn auf den Punkt. Das war manchen vielleicht zu unbequem, vielleicht auch zu altbacken: Wolf verkörperte eine Welt, in der Bücher noch etwas galten. In der Autoren ihren Lesern mehr waren als nur Verfasser von Texten. In der literarische Figuren weniger durch ihr Aussehen, ihre Hobbys, ihren Tonfall bedeutsam wurden. Es war nicht wichtig, wie eine Figur etwas sagte, sondern was sie sagte; nicht wichtig, wer es sagte, sondern dass es gesagt wurde – diesem Credo hing sie bis zuletzt an.

„Wo du nicht bist, da ist das Glück“

Geboren als Christa Ihlenfeld am 18. März 1929 in Landsberg an der Warthe, besuchte die Kaufmannstochter dort bis kurz vor Kriegsende die Schule. Ihre erste neue Heimat fand die Familie nach der Flucht vor den anrückenden Truppen der Roten Armee 1945 in Mecklenburg; Christa arbeitete als Schreibhilfe bei einem Dorfbürgermeister. Sie beendete die Oberschule 1949 mit dem Abitur in Bad Frankenhausen und trat im selben Jahr in die SED ein, die sie erst im Juni 1989 wieder verließ. Von 1949 bis 1953 studierte sie Germanistik in Jena und Leipzig und heiratete 1951 ihren Studienfreund, den späteren Lektor Gerhard Wolf, mit dem sie 1952 und 1956 je eine Tochter bekam.

In den fünfziger Jahren probierte sie sich als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Schriftstellerverband, als Verlagslektorin und als Redakteurin aus. 1961 debütierte Christa Wolf mit ihrer „Moskauer Novelle“ über die Liebesbeziehung einer Ostberliner Ärztin zu einem russischen Dolmetscher. In dieser Zeit lebte sie mit ihrer Familie in Halle und leitete im Waggonbauwerk Ammendorf einen „Zirkel Schreibender Arbeiter“: so viele Werktätige wie möglich sollten an Literatur herangeführt bzw. unter dem Motto „Greif zur Feder, Kumpel“ selbst zum Autor werden. Seit 1962 arbeitete sie als freie Schriftstellerin: bis 1976 in Kleinmachnow, danach in Berlin – insgesamt neunmal zieht sie um. Von einer „Chronik fortgesetzter Verabschiedungen“ schreibt Biograph Jörg Magenau, die DDR wird zu den Verabschiedeten gehören – was sie damals freilich noch nicht weiß.

Ihre Hallenser Erfahrungen verarbeitet sie in der Erzählung „Der geteilte Himmel“ (1963), in der eine Liebe an der deutschen Teilung scheitert: den Mann treibt es in den Westen, die Frau bleibt hier und unternimmt einen Suizidversuch. Später von Konrad Wolf verfilmt, war es damals eins der meistdiskutierten Bücher in der DDR. Unglücklich endet auch die grüblerische, philosophisch-tiefsinnige Collage „Nachdenken über Christa T.“ (1968), in die ihre niederschmetternden Erfahrungen von Aufmüpfigkeit beim künstlerischen „Kahlschlagsplenum“ der SED 1965 einfließen und der bis zur Veröffentlichung ein langer Zensurprozess vorausgeht.

Fast 50 Bücher – von Romanen über Essays bis hin zu ihren 15.000 Briefen – wird sie am Ende geschrieben und editiert haben, dazu Hörspiele und Filme. Seit den Siebzigern Mitglied der Akademie der Künste sowie der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, kann sie ungehindert auf Studien- und Lesereisen gehen, so nach Frankreich, Skandinavien oder in die USA, wo sie die Ohio State University zum Ehrendoktor machte.

1976 dann eine doppelte Zäsur. Erst bricht sie mit dem autobiographisch gefärbten Roman „Kindheitsmuster“ ein Tabu: In der DDR war damals die Beschäftigung mit Flucht und Vertreibung der Deutschen von 1944 bis 1950 mit Rücksicht auf die Sowjetunion und die sozialistischen Bruderstaaten ein absolutes No Go. Im selben Jahr gehört sie zu den Unterzeichnern des „offenen Briefes gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns“, wird aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen und erhält in einem SED-Parteiverfahren eine „strenge Rüge“. Aber Wolf verließ nie die DDR und ließ auch nicht zu, „dass ihr Land sie verlässt“, meint Suhrkamp-Verlegerin Ulla Unseld-Berkéwicz. Zur DDR gab es für Wolf keine Alternative. Und doch fühlte sie sich immer mehr heimatlos, wie sie es in der grandiosen Novelle „Kein Ort. Nirgends“ (1979) zusammenfasste.

Erstausgabe „Kein Ort. Nirgends“ Quelle: https://images.booklooker.de/s/00qRdB/Christa-Wolf+Kein-Ort-Nirgends-EA.jpg

Darin verhandelt sie anhand einer fiktiven Begegnung der deutschen Dichter Heinrich von Kleist und Karoline von Günderrode bei einer Teegesellschaft eines Kreises romantischer Dichter existentielle Fragen von Künstlertum und Scheitern, ja wie entfremdeten Verhältnissen Sinn abzuringen ist – beide Protagonisten schieden im wirklichen Leben kurz nach der ins Jahr 1804 gelegten Begegnung unabhängig voneinander durch Selbstmord aus dem Leben. Ein „Jahrhundertgefühl von transzendentaler Obdachlosigkeit“ konstatiert Iris Radisch in der ZEIT. Wer Sätze hinwirft wie „Wo du nicht bist, da ist das Glück“, konnte Unbehaustheit knapper nicht artikulieren. Woran noch glauben? Woraufhin leben? Viele DDR-Leser projizierten in Christa Wolfs Werk und ihre Persönlichkeit einen Mut, den sie sich erhofften und oft selbst nicht aufbrachten: die Erde bewohnbarer zu machen. Ihr Hauptthema war das Leiden an einer Gesellschaft, die weit hinter den Entwürfen einer besseren Welt zurückbleibt. Als Romantikerin wohnte sie zeitlebens im irreparablen Dissens zum Status quo.

„dieser grübelnde, rauschende Bewusstseinsstrom“

Spätestens seit dieser Novelle hat sie einerseits ihre Stoffe gefunden, die wohl mit „Frauen und Frieden“ auf den Punkt zu bringen sind, als auch andererseits ihre ganz eigene unverwechselbare Stimme. Radisch spricht von einem „in die Magengrube fahrenden, immer ein bisschen wehen Moll-Ton“, ja einem „keuschen pfarrhäuslichen Sehnsuchtston“, und Christoph Dieckmann gar von einem Christa-Wolf-„Sound“: „dieser grübelnde, rauschende Bewusstseinsstrom der Selbst- und Welterkundung“. Ihr Schreiben war kein Behaupten, sondern ein Suchen, Fragen, Sichvorantasten im scheinbar Ungewissen. Ein so dichtes, dabei rhythmisches Schreiben hat auch etwas Sperriges, manchmal schmerzlich Sentimentalisches: der Leser wird gezwungen, genau zu lesen. Sich einzulassen auf den Gedanken- und Gefühlskosmos, in den er da eintaucht.

Es ist dieser persönliche Erfahrungsweg, der allen sozialistischen Schreibdoktrinen zuwider lief und mit dem Wolf eine aufmerksame Leserschaft auch im Westen fand, der literarisch gerade auf die sogenannte „Neue Subjektivität“ zusteuerte. Stand das Authentische und Individuelle im Osten gegen die Repressionen des Systems, stand im Westen dieselbe Haltung für Kritik an Konsumismus und Hedonismus. Wolf wurde seither in beiden Deutschlands als widerständig gelesen, als Oppositionelle, die allerdings bis zur Friedlichen Revolution für einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz eintrat. So überlagern sich die Urteile über ihr Werk und über sie als Person, Autorin, SED-Genossin.

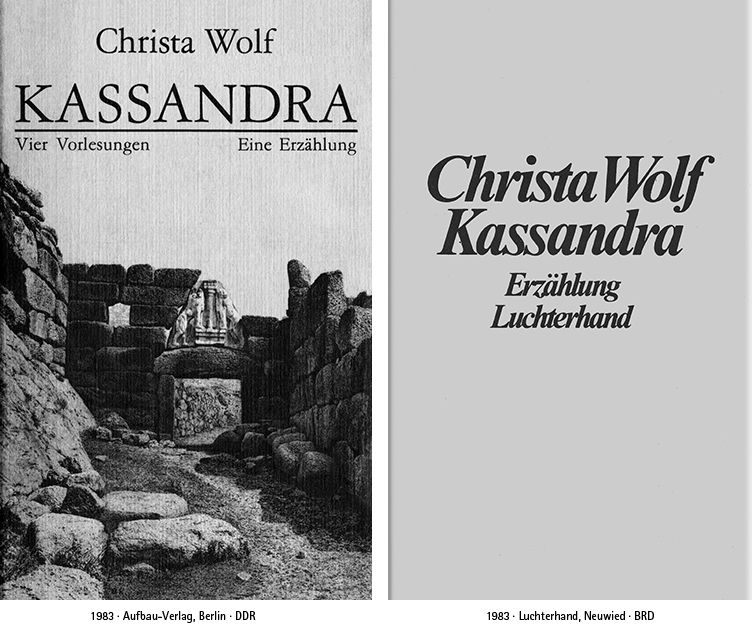

Kassandra-Ausgaben Ost und West. Quelle: http://christa-wolf-gesellschaft.de/wp-content/uploads/Cover-doppel/O_Kassandra_DPL.jpg

1980 wird sie als erste in der DDR lebende Autorin mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet – kaum ein Preis übrigens, den sie in beiden deutschen Staaten nicht bekommen hat. Wolfs Texte waren 1982, da sie ihre „Poetikvorlesungen“ zum Kassandrastoff im hoffnungslos überfüllten Frankfurter Hörsaal hält, bereits kanonisch, gelesen als geschichtspessimistische Erzählungen, als Auseinandersetzung eines Individuums mit einem die Bedürfnisse des Einzelnen einschränkenden Staats. Diese Konfrontation ist bei Wolf immer und vielleicht vornehmlich eine mit dem eigenen Ich: „Ich schreibe, um mich selber kennenzulernen, soweit es geht. Da kann man sich nicht schonen.“

1983 wird „Kassandra“ gleichzeitig in der DDR und der BRD veröffentlicht – ein Novum. In der Erzählung werden die Ereignisse des Trojanischen Krieges aus der Perspektive der trojanischen Königstochter und Seherin Kassandra reflektiert, die mit dem Fluch geschlagen ist, dass niemand ihren Prophezeiungen glaubt – eine Parabel auf sich als machtfern und einflusslos empfindende Intellektuelle. „Ich wartete gespannt, ob sie es wagen würden, die Botschaft der Erzählung zu verstehen, nämlich dass Troja untergehen muss. Sie haben es nicht gewagt und die Erzählung ungekürzt gedruckt. Die Leser in der DDR verstanden sie.“ 13 Jahre später wird sie im Roman „Medea: Stimmen“ erneut eine starke Frauenfigur aus der griechischen Mythologie aufnehmen und anhand der Themen Flucht, Fremdenhass und Sündenbock-Werdung das Kindsmördermotiv antipatriarchalisch umdeuten – die Reaktionen darauf waren umstritten.

1987 unternimmt sie in „Störfall. Nachrichten eines Tages“ den nächsten Tabubruch: am selben Tag im April 1986 wird der jüngere Bruder der Erzählerin am Gehirn operiert – und ereignet sich der Reaktorunfall von Tschernobyl. Der Kunstgriff ermöglichte, sich sowohl mit den schlechten als auch den guten Seiten von Technik auseinanderzusetzen – anhand eines in der DDR weitgehend verschwiegenen Themas. Im selben Jahr beginnt ihr gesamtdeutsches Image zu wanken. Wolf hatte zur Verleihung des Kleistpreises an Thomas Brasch, der 1976 aus der DDR ausgewandert war, die Behauptung aufgestellt, die DDR mit ihren Widersprüchen habe Brasch erst kreativ gemacht. Marcel Reich-Ranicki widersprach in der FAZ vehement, nannte Wolfs künstlerische und intellektuelle Möglichkeiten „bescheiden“, sprach ihr Mut und Charakterfestigkeit ab und prägte den Titel „DDR-Staatsdichterin“.

Dann die Erzählung, die Wolf parallel zu „Kein Ort. Nirgends“ begann, aber erst „in der Windstille zwischen zwei Epochen“ 1989 freigab: „Sommerstück“. Fritz J. Raddatz fordert dafür in der ZEIT explizit den Nobelpreis für die Autorin, den sie – nach Hertha Müllers Ehrung – absehbar nicht mehr erhalten würde. Eine faszinierende Endzeitnovelle, ein Abschiedsspiel mit autobiographischen Zügen, eine Midlife-Party der verlorenen Träume. Porträtiert werden anspruchsvolle Selbstverwirklicher, die einst dachten, ihnen stünde mehr Welt als je zuvor offen, und nun desillusioniert an ihren verbliebenen Sehnsüchten laborieren: „Ganz deutlich, bedrängend sogar, spürten sie doch bei aller Lebensfülle einen Vorrat in sich, der niemals angefordert wurde … Sie waren es, die nicht gebraucht wurden.“

„der immer wieder versuchte Rufmord“

Als die Wende aus dem Ruf „Wir sind das Volk“ den Ruf „Wir sind ein Volk“ werden ließ, verstummte Wolf kurz und ging dann mit der novellistischen Erzählung „Was bleibt“ in die Offensive. Die Handlung rankt sich um einen Tag im Leben einer Ostberliner Schriftstellerin, deren Wohnung und berufliche Aktivitäten von der Stasi ganz offen observiert werden, und thematisiert monologisch die emotionalen Folgen der Beobachtung im alltäglichen Leben der Frau. Der Text wurde nach Wolfs Angaben schon Ende 1979 verfasst. Das verspätete Erschienen wurde zum Anlass einer medienwirksamen Auseinandersetzung um die politische Glaubwürdigkeit und den literarischen Rang der Autorin.

Unter Missachtung von Sperrfristen erschienen hämische Rezensionen in der ZEIT von Ulrich Greiner und in der FAZ von Frank Schirrmacher. Greiner zweifelte die Glaubwürdigkeit der Erzählung an. Schirrmacher machte der Autorin den Vorwurf, die Erzählung zu spät veröffentlicht zu haben, nämlich zu einem Zeitpunkt, in der sie ihre Brisanz verloren habe. Er vermutete sogar, der Text hätte zehn Jahre zuvor – auf Grund der Prominenz und Unangreifbarkeit Wolfs – dem Überwachungssystem der DDR geschadet, und legte damit nahe, Christa Wolf habe aus Angst um ihre Privilegien geschwiegen.

Danach begannen zahlreiche Intellektuelle aus Ost und West, sich im Kampf um die Deutungshoheit auch der eigenen Biographie als politisch engagierte Schriftsteller gegenseitig anzugreifen. Wolf selbst gab in der BZ Anfang 1993 zu, dass sie in ihrer Hallenser Zeit von 1959 bis 1962, da sie viele Betriebskontakte hatte, als „IM Margarete“ bei der Stasi geführt worden war. Neben 42 Aktenordnern (!) über ihre Überwachung gab es auch ein sage und schreibe 130 Seiten (!) langes Faksimile über ihre eigene Stasitätigkeit mit sieben Treffen und drei ausschließlich positiven (!) Berichten.

„Die vorschnelle Verurteilung von Schriftstellern jedenfalls, sie wäre das Fatalste, was jetzt passieren kann“, positionierte sich Schirrmacher flugs um. Spektakulär war die Forderung der Münchner CSU, der Stadtrat möge der Autorin den 1987 für den „Störfall“ verliehenen Geschwister-Scholl-Preis wieder aberkennen, was nicht zuletzt die ältere Schwester von Hans und Sophie Scholl, Inge Aicher-Scholl, abwehrte. Wolf empfand die Kritik als Hexenjagd, ja ungerechtfertigte Abrechnung mit ihrem Wunsch nach einem demokratischen Sozialismus sowie ihrer DDR-Biographie und verglich ihre Situation mit ihrer Unterdrückung in der DDR. Sie ging für längere Zeit in die USA und veröffentlichte 1993 ihre vollständige IM-Akte unter dem Titel „Akteneinsicht Christa Wolf“.

Von ihrer Diskreditierung erholte sich die wohl bedeutendste deutschsprachige Prosa-Autorin nach 1945 nicht mehr. So war fast zwangsläufig die DDR, der gescheiterte Entwurf einer anderen Gesellschaftsordnung, bis zu ihrem letzten Buch „Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud“ (2010), das ihr „USA-Exil“ in Los Angeles thematisierte, das Brennglas, durch das ihr Schreiben Genauigkeit und Schärfe gewonnen hatte. Günter Grass beklagte zu ihrem Tod bitter „Was ihr im eigenen, trotz allem geliebten Land von Staats wegen zugefügt worden war, wurde nun in ähnlicher Praxis fortgesetzt, sozusagen gesamtdeutsch und hinterm Schutzschild ‚Meinungsfreiheit‘: Verleumdungen, verfälschte Zitate, der immer wieder versuchte Rufmord. Als Schande wird auch das bleiben.“

In seiner berührend-tiefsinnigen Grabrede sagte Volker Braun „Sie ging bis an die Grenze, an der man sich als Fremde entgegenkommt.“ Ein „Sich-Heranarbeiten an die innere Grenzlinie“ nannte Wolf ihr Schreiben selbst. Radisch erkannte eine romantisch erweiterte Politikauffassung, „die das Persönliche öffentlich und das Öffentliche persönlich verstehen möchte“. Zu Zeiten von Grenzen, die ja in Deutschland seit 1990 offenbar nur noch zum Überschreiten gut sind, gaben ihre Texte Antworten auf drängende Fragen: die Zukunft einer bipolaren Welt, die Krise der Moderne, Perspektiven von Ökologie, sozialen Bewegungen und vor allem von Gerechtigkeit. Antworten auf viele dieser Fragen wären heute vonnöten. Ihre Stimme fehlt.