„Die Bleibe, die ich suche, ist kein Staat“

5. Mai 2019 von Thomas Hartung

Als letzten Utopist, der es bis zum Schluss in der DDR ausgehalten und den „mit sprachlicher Brillanz“ unermüdlich die „Lust am Experiment“ vorangetrieben habe, sieht ihn Martin Krumbholz in der NZZ. Hans-Herbert Räkel bewundert in der SüZ seinen „Kampf um ein lyrisches Ich“ jenseits einer „Ideologie oder einer politischen Überzeugung“. Rolf-Bernhard Essig lobt in der Frankfurter Rundschau die Vielfalt seiner „Töne, Formen und Themen“, die die „Buntheit der Narrengesellschaft Menschheit“ treffend wiedergebe. Die artigen Komplimente gelten einem Sachsen, der sich bis heute als unartig versteht, zu den bedeutendsten Dramatikern, Lyrikern, Erzählern und Essayisten im deutschen Sprachraum gehört und nun seinen 80. Geburtstag feiern darf: Volker Braun.

Dabei ist „darf“ durchaus wörtlich zu nehmen: zu seinen „besten Zeiten“ als „Außenseiter und Aushängeschild“ der DDR waren neun Stasi-Offiziere und zweiunddreißig IM auf ihn angesetzt, ein DDR-Funktionär hatte ihm gar angedroht, man müsse ihn erschießen. Er lebte ein exemplarisches Leben zwischen Anpassung und Abweichung: „SED-Mitgliedschaft und staatliche Observierung, Verteidigung der sozialistischen Idee und Austritt aus dem Schriftstellerverband, Publikationsbehinderung und Reisemöglichkeiten prägten seine Existenz, aus der ein tiefes Bedürfnis zur Häresie erwuchs“, erkannte Gregor Dotzauer im Tagesspiegel. Sein Problem: Die Ansprüche, die er an die DDR gerichtet hatte, stellte er auch an das wiedervereinigte Deutschland und seine „zusammengenagelte, erpresste Einheit, die Einheit der Uneinigen, Ungleichen, der Zerrissenen“.

Volker Braun, Quelle: https://www.deutschlandfunkkultur.de/media/thumbs/c/ca35cdedefd13dcf5436e920cc7f4696v1_max_635x382_b3535db83dc50e27c1bb1392364c95a2.jpg?key=0ca0ee

Als Sohn des Buchprüfers Erich Braun, der zum Ausgleich zu seinem eher profanen Beruf Kunstliebhaber war, wurde Volker Braun am 7. Mai 1939 in Dresden geboren. Das Sonntagskind hatte vier Brüder. Sein Vater fiel am letzten Kampftag, sein sechster Geburtstag war der Tag der Befreiung und Beisetzung. Dresden war zerstört, seine ästhetische Schule waren die schönen Ruinen. Als noch junge Frau und Kriegerwitwe musste seine Mutter fünf kleine Kinder durch die Nachkriegszeit bringen – der Sohn wird ihr in der autobiographischen Erzählung „Das Mittagsmahl“ (2007) ein Denkmal setzen. Nach dem Abitur arbeitete er als Druckerei-, Tiefbau- und Tagebauarbeiter und als Maschinist, unter anderem im Gaskombinat Schwarze Pumpe. Rausch und Qual der Arbeit, dazu die Erfahrung der Ungleichheit schöpferischer und Drecksarbeit wurden ihm elementarer Stoff des Schreibens.

„Provokation für mich“

1960 begann er an der Universität Leipzig Philosophie zu studieren und schrieb erste Gedichte unter dem Titel „Provokation für mich“, die Stephan Hermlin 1962 in der Akademie der Künste vortrug und fast zu seiner Exmatrikulation führten. Braun verstand sich von Beginn an als dezidiert politischer Autor in der kritischen Nachfolge von Bertolt Brecht. Dreh- und Angelpunkt seines Werkes waren die Widersprüche zwischen der sozialistischen Utopie auf der einen und der Realität des Staatssozialismus auf der anderen Seite. Obwohl er seit Beginn des Studiums Mitglied der SED war, galt er gleichwohl als staatskritisch. 1964 bereiste er Sibirien, ein Jahr später heiratete er, wurde Vater einer Tochter – und von Helene Weigel eingeladen, als Dramaturg am Berliner Ensemble zu arbeiten.

Nach dem 11. SED-Plenum, dem „Kahlschlagsplenum“, wurden die Proben zu seinem ersten Stück abgebrochen. Erst 1972 wird „Kipper“ uraufgeführt – mit dem Satz, dass die DDR „das langweiligste Land der Welt“ sei. Da arbeitete Braun, inzwischen Wahlberliner, schon am Deutschen Theater und hatte nach der Niederschlagung des Prager Frühlings die Stücke „Trotzki“ und „Lenins Tod“ geschrieben. Letzteres versteckt in der Sympathiebekundung für den Revolutionär die Ablehnung des Stalinismus und kommt erst 1988 auf die Bühne.

Diese Ambivalenz sollte ihn bis zur Wende begleiten: einerseits der Abbruch von Proben zu Stücken, die dann Jahre später aufgeführt wurden, oder gar die Einstellung aller Verlagsvorhaben, andererseits die Übernahme von kulturpolitischen Ämtern wie etwa im Vorstand des DDR-Schriftstellerverbands oder die Auszeichnung mit staatlichen Preisen wie dem Heinrich-Mann-Preis. In den siebziger Jahren bereist er Frankreich, Italien, Peru, Kuba und Polen. Ein in Leipzig 1972 erschienenes Schriftstellerlexikon bescheinigte dem Dreiunddreißigjährigen „hohes geistiges und ästhetisches Niveau“, tadelte jedoch das „jugendlich forcierte, oft übersteigerte“ Ungestüm seines Stils. Was subjektiv übersteigert schien, war aber eine Mischung aus dem Anarchischen des frühen Brecht (zumal seines „Baal“) und der revolutionären Dynamik von Versen des frühen Majakowski.

1974 findet seine Gedichtsammlung „Gegen die symmetrische Welt“ breite Aufmerksamkeit, in der er sich als Gesinnungsgenosse Hölderlins outet, der einst schrieb: „…die Besten unter den Deutschen meinen meist noch immer, wenn nur erst die Welt hübsch symmetrisch wäre, so wäre alles geschehen.“ Nicht in fundamentaler Opposition zum DDR-Staat stand Braun, aber er erwartete von ihm ein, wie er es nannte, „Hinüberarbeiten in die freie Gesellschaft“. Seit 1975 wird er wegen „politisch-ideologischer Diversion“ unter dem Operativen Vorgang „Erbe“ von der Stasi beobachtet: „Es besteht der Verdacht, dass es sich bei Braun um einen personellen Stützpunkt des Gegners handelt, dass er bewusst und zielgerichtet revisionistisches und konterrevolutionäres Gedankengut vertritt…“, wird er später in seiner Akte lesen.

Der Grund der Beobachtung: Die „Unvollendete Geschichte“ um die 18jährige Funktionärstochter Karin, die sich von ihrem zu Unrecht politisch verdächtigten Freund Frank trennen muss und darüber den Glauben an den SED-Staat verliert. Der sensible Junge, Kind politisch „unzuverlässiger“ Eltern, unternimmt einen Selbstmordversuch und schwebt tagelang in Lebensgefahr. Karin, die ein Kind von ihm erwartet, bricht mit ihren Eltern und kehrt zu Frank zurück. Das Liebespaar steht am Ende der „Unvollendeten Geschichte“ mit „nicht druckbaren Stimmungen“ fast außerhalb einer Gesellschaft, die ständig „die Sorge um den Menschen“ plakatiert, aber damit „den Menschen umbrachte“, mit den Mitteln den Zweck vernichtete – „womöglich“.

„Das Ungeahnte tritt eisern ein“

In seinem Stück „Guevara oder Der Sonnenstaat“ zeigt sich im selben Jahr das Doppelgesicht seiner Revolutionsstücke: die historische Erstarrung von Revolutionen und die Faszination von Sozialutopien. Brauns eigenes Credo steht im Gedicht „Das Lehen“: „Die Bleibe, die ich suche, ist kein Staat.“ 1976 gehörte er zu den Mitunterzeichnern der Protestresolution gegen die Ausbürgerung Biermanns. Von 1977 bis 1990 arbeitet er wieder am Berliner Ensemble, als „Hausautor“. Die altchinesische Bauernrevolution wird im Stück „Großer Frieden“ eine Anspielung auf Bürokratisierung und Stillstand in der DDR. Und in „Simplex Deutsch. Szenen über die Unmündigkeit“ überwiegt der satirische Blick auf die deutsche Revolutionsgeschichte.

1979 landet er mit dem Gedichtband „Training des aufrechten Gangs“ erneut einen vielbeachteten Erfolg: „Womöglich war es mein Fehler // dass ich mich nicht entschloss // in Schwarz zu gehn oder ganz in Weiß // zu den vorgeschriebenen Stunden“ heißt es da. Ein weiterer wird der an Diderots „Jacques der Fatalist und sein Herr“ angelehnte „Hinze-Kunze-Roman“ 1985. Mittels einer eigenwilligen und enigmatischen Dialektik zwischen den beiden Hauptfiguren schildert der Autor ironisch bis sarkastisch die frappierende Ungleichbehandlung zwischen Parteifunktionären und einfachen Bürgern; und alles – wie Braun süffisant bemerkt – aus reinem „gesellschaftlichem Interesse“: Hinze ist der Fahrer, Kunze der Funktionär. Diese Oben-Unten-Dialektik wird ihn unter verschiedenen Perspektiven bis heute beschäftigen, da man „Pack“ und „Elite“ sagen würde. Der stellvertretende Kulturminister Klaus Höpcke (SED) erhielt damals übrigens ein Disziplinarverfahren, weil er die Druckerlaubnis erteilt hatte. Er nannte in der Weltbühne das Buch einen „Gewinn für alle“ und verstand es als Appell „zu verhüten, dass wir zerhinzen und verkunzen“. Das Buch erhielt den Bremer Literaturpreis.

Volker Braun, Ruth Berghaus, Wieland Förster bei der Berliner Begegnung zur Friedensförderung. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Volker_Braun#/media/File:Bundesarchiv_Bild_183-1982-0104-301,_Volker_Braun,_Ruth_Berghaus,_Wieland_F%C3%B6rster.jpg

Inzwischen gehörte Braun zu den lautesten und prominentesten DDR-Kritikern, hat ihn der realsozialistische Ernüchterungsprozess voll erfasst, zeichnen seine Werke zunehmend das Bild eines deprimierenden Lebens, bewegen sich die Akteure seiner Texte resigniert in einem unbeweglichen Umfeld. Im Gedichtband „Langsamer knirschender Morgen“ heißt es 1987: „Das Unverfängliche // Gibt uns kein Gleichnis;// Das Unzulängliche// Hier wirds E r r e i c h n i s.// Das fein Geplante // Ist doch zum Schrein.// Das Ungeahnte // Tritt eisern ein.“ 1988, anderthalb Jahre vor dem Exitus der DDR, dann die beiden letzten großen Vorwendeerfolge: Die Tschechow-Adaption „Die Übergangsgesellschaft“ ist der eine. Der Altkommunist und damalige Intendant des Gorki-Theaters, Albert Hetterle, sprach auf seiner Bühne den Satz: „Die Revolution kann nicht als Diktatur zum Ziel kommen.“ Das Stück wusste „mehr vom Übergang vom Sozialismus in den Kapitalismus, als seinem Autor lieb und bewusst war“, meinte Nikolaus Merck in der Nachtkritik.

Die Notatesammlung „Verheerende Folgen mangelnden Anscheins innerbetrieblicher Demokratie“ ist der andere: „Aber wenn das, was ich schreibe, im ‚Widerspruch‘ zur Partei steht, wie kann ich dann Mitglied sein?“, reflektiert er darin, oder „Das Andersdenken entspricht dem Befund einer Allergie: die Individuen reagieren, in den angeschlagenen Betrieben und Ehen, überempfindlich auf bestimmte, für normale Organismen harmlose Reize…“ Er „stellt jene Zugehörigkeit in Frage, die ihm über Jahrzehnte die Kraft gab, seine Gesellschaft vom Gesichtspunkt ihres Fortschritts aus zu provozieren. Jene Zugehörigkeit, die seinem Schreiben den Sinn gab“, erkennt Martin Ahrends in der ZEIT. Von einem „konspirativen Realismus“ schreibt Braun selbst.

Er geht weiter auf umfangreiche Bildungsreisen, darunter nach Japan, China, Mexiko und Südafrika sowie, Christa Wolf gleich, sofort nach der Wende in die USA. Denn während der friedlichen Revolution 1989 gehörte er bei aller Skepsis doch zu den Befürwortern eines eigenständigen „dritten Weges“ für die DDR und war geladener Erstunterzeichner des Aufrufs „Für unser Land“ – weil er „den Sozialismus wollte und die DDR als dessen Zerrbild sah“, schreibt Fritz J. Raddatz in der ZEIT. Nach der Wiedervereinigung beschäftigt er sich bis heute kritisch mit den Gründen für das Scheitern der DDR, zuletzt in der Glossensammlung „Flickwerk“ und seiner „Kamenzer Rede“ 2014.

„Atemnot als Form“

Davor lieferte er unter anderem die Bauernkriegsadaption „Die hellen Haufen“, die den Kalistreik von Bischofferode 1993 thematisiert: 4000 streikende Arbeiter errichten einen Zaun mit der Aufschrift „Kein Kolonialgebiet“, ein Teil marschiert gen Berlin. Sie sammeln sich auf einem Schlackeberg, dem Schutt ihrer Existenz, die nicht zu verteidigen ist, eines Besitzes, den sie nicht besessen haben, eines Lebens, für das man das seine nicht (mehr?) in die Schanze schlägt: Die von der Erzählung gebotene „Geschichte“, so heißt es am Schluss mit Verweis auf die unaufhebbare Ambivalenz des Versuchs, den Willen zu Gesellschaftsveränderung in aufständische Aktionen zu überführen, hat sich ja nicht ereignet. „Sie ist nur, sehr verkürzt und unbeschönigt, aufgeschrieben. Es war hart zu denken, dass sie erfunden ist; nur etwas wäre ebenso schlimm gewesen: wenn sie stattgefunden hätte.“

Mit dem Nationalpreis der DDR und dem Büchnerpreis der BRD erhält er die höchsten Literaturpreise beider deutscher Staaten; als einziger neben Christa Wolf und Heiner Müller. In der Begründung zum Büchnerpreis heißt es, er habe „die Sprache und die Formen der philosophischen Epoche der deutschen Literatur erneuert und verwandelt“. 1999 übernimmt er die Brüder-Grimm-Professur an der Universität Kassel, wird Ehrendoktor in Tokio und hält 2006 die Festrede zur 800-Jahrfeier seiner Heimatstadt Dresden, die ihm später auch ihren Kunstpreis verleiht. Im selben Jahr wird er Direktor der Sektion Literatur der Akademie der Künste.

Braun als Dresdner Kunstpreisträger. Quelle: http://www.dnn.de/var/storage/images/dnn/kultur/kultur-news/truemmer-und-landschaften-portraet-des-kunstpreistraegers-volker-braun/268539442-3-ger-DE/Truemmer-und-Landschaften-Portraet-des-Kunstpreistraegers-Volker-Braun_reference_4_3.jpg

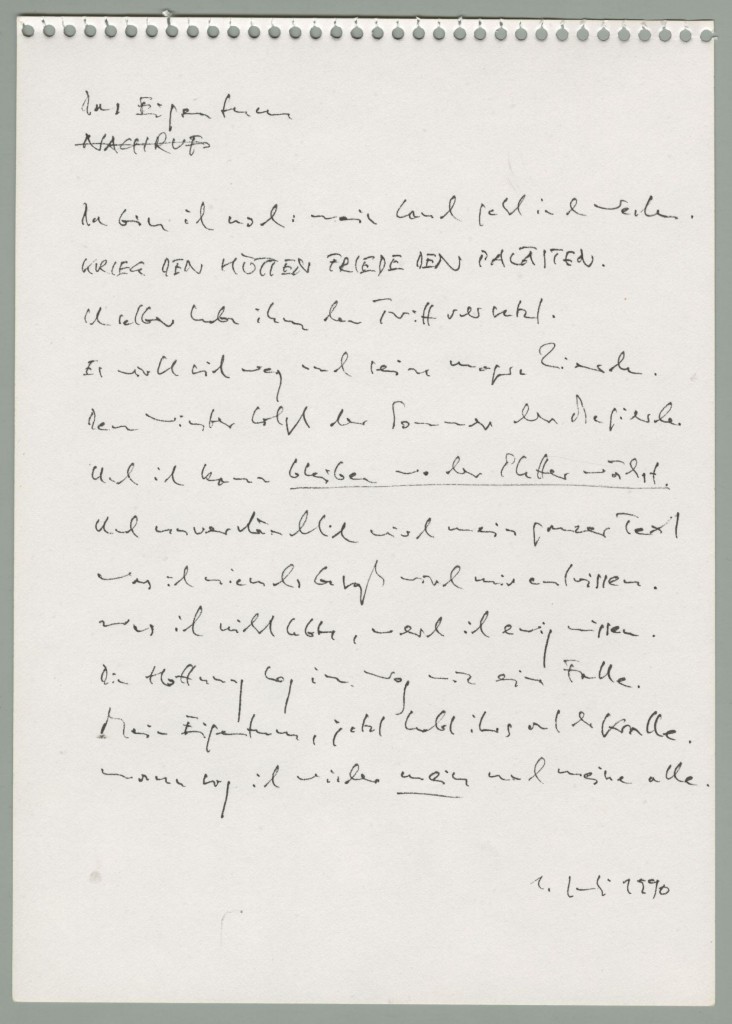

„Seine Sprache verändert sich, sein Duktus härtet sich, sein Metaphernhaushalt entleert sich jeglicher Eleganz. In seiner Lyrik kann eine Entwicklung von der Bedeutungslyrik zur Spruchdichtung beobachtet werden. Atemnot als Form“, konstatiert Raddatz 10 Jahre später, nennt ihn einen „melancholischen Optimisten“ und seine Gedichte „gebrochene Rufe“, in denen Bitterkeit Emphase ablöst. In seinem letzten Gedichtband „Handbibliothek der Unbehausten“ (2016) erkennt Beatrice von Matt in der NZZ „zornige und verzweifelte Psalmen der Aktualität“, in denen „wortmächtig und fassungslos zugleich … der Dichter seine Sprache der Welt entgegen“ hält. Er trägt bis heute schwer am Bruch in seinem politischen und persönlichen Leben, für den er 1990 Verse gefunden hatte, die inzwischen weithin Signal geworden sind: „Mein Land geht in den Westen. / KRIEG DEN HÜTTEN FRIEDE DEN PALÄSTEN. / Ich selber habe ihm den Tritt versetzt“, heißt es im Gedicht „Eigentum“.

„Es stimmt etwas im Ganzen nicht, und worüber wir uns den Mund zerreißen, das zerreißt die Gesellschaft“, sagt Braun selbst und versucht, das Unstimmige zu ergründen und mit der Heraufkunft des einen deutschen Staates zu verbinden. So schreibt er mit „Das unbesetzte Gebiet. Im schwarzen Berg“ eine weitere Fassung der „Freien Republik Schwarzenberg“, die bereits Stefan Heym fasziniert hatte, oder mit dem zeitkritischen Satyrspiel „Die Putzfrauen“ eine Persiflage auf die Griechenland-Rettung der EU – gemeinsam mit „Die Griechen“ bildet es die Dilogie „Demos“. Am ergiebigsten und kritischsten aber sind seine beiden „Werktage“-Bücher, eins vor 1990, eins danach, beide rund 1000 Seiten dick und eine literarische wie analytische Offenbarung.

Faksimile "Eigentum". Quelle: https://www.kulturstiftung.de/wp-content/uploads/2015/09/adk15_Braun_c_Braun.jpg

„Das Volk hat seine Stimme abgegeben, die runden Tische werden abgeräumt, und die kalten Schüsseln der Demokratie geleert“, kommentiert er etwa die Volkskammerwahlen vom 18. März 1990. An einem anderen Tag schreibt er: „die bonzen bin ich los: banausen werd ich finden // die griffen nach der macht – die grapschen nach den pfründen“. Am 22.6.1990 dann der legendäre Eintrag „Wir sind das volk wir sind ein volk ich bin volker“, zwei Jahre später die Erkenntnis: „ich bin jetzt in der inneren emigration“. In der Auseinandersetzung mit dem führenden DDR-Wirtschaftshistoriker Jürgen Kuczynski, der im Gespräch mit seinem Urenkel gesagt habe, dass er das System bejaht, aber tausend kritische Anmerkungen zu ihm hätte, postuliert er: „er hätte seinem urenkel genau das gegenteil sagen müssen: ich verneine das system, aber finde tausend gute dinge in ihm.“

Er kämpfte schreibend für „die Wahrheit, welche auf beiden Seiten wohnet“. Und er wandelt auf Erkenntnispfaden, die heute den rechten Weg bedeuten – besser gesagt, die Abkehr von demselben. „Es gibt keinen multikulturellen Gewinn“, erklärt er schon 1992, und erkennt vier Jahre später: „das unabhängige denken wird wie immer vom verklemmten geist zensiert…“. Heiner Müller, Christa Wolf, Christoph Hein und er selbst: „das sind die rechten.“ Sein Freund Hein würdigte in einer Laudatio den lapidaren Braun-Ton, „das plötzliche und unvermutete Aufreißen einer alltäglichen Beobachtung in einen größeren, in einen weltumspannenden, philosophischen Zusammenhang“. Die Hersteller dieser Zusammenhänge, die Denker sterben aus. Sie fehlen. Gut, dass es Braun noch gibt.