„zu spät geborener Kolonialherr“

17. Mai 2019 von Thomas Hartung

Es war nur eine Frage der Zeit, bis so ein Satz fallen musste: „In der Afrikapolitik müssten Afrikaner das Sagen haben oder zumindest mitreden“. Gesagt hat ihn Mitte April im Tagesspiegel Clement-Amatevi Klutse (CDU), ein aus Togo gebürtiger Hamburger Betriebswirtschaftler. Anlass war die erneut anschwellende Kritik an Angela Merkels Afrika-Beauftragtem Günter Nooke (CDU). Es gebe genug kompetente Menschen mit afrikanischen Wurzeln, die es besser könnten, so Klutse. „Die Politik tut aber so, als würden wir nicht existieren. Wir werden nicht gefragt.“

Der Grünen-Abgeordnete Ottmar von Holtz wurde im selben Blatt noch deutlicher: „Dass dieser Posten trotz der offensichtlichen Überforderung des Amtsinhabers und seiner Fehltritte weiterhin mit Herrn Nooke besetzt ist, zeigt, welchen Stellenwert die Bundesregierung der Afrikapolitik in Wahrheit beimisst“. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann sah das ähnlich: Merkels Berater sollte eigentlich die „personifizierte Richtlinienkompetenz der Kanzlerin für eine kohärente Afrika-Politik darstellen“. Doch „wozu braucht es einen Afrika-Beauftragten, wenn er Günter Nooke heißt?“

Günter Nooke. Quelle: https://www.tagesspiegel.de/images/guenter-nooke-afrikabeauftragter/24197968/2-format43.jpg

Hintergrund der Tiraden ist die Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion. Die wollte wissen, ob sich Angela Merkel von Nooke „in Bezug auf den afrikanischen Kontinent sachkundig beraten“ fühle. Die Antwort der Bundesregierung lautet: „Ja.“ Die Anfrage wiederum war eine Reaktion auf die Berichterstattung über ein Treffen Nookes mit Afrikanisten im Februar, auf dem der Diplomphysiker die Rassismusvorwürfe und Rücktrittsforderungen der Wissenschaftler klären wollte. Der Vorgang erhellt ein weiteres Mal sowohl die ideologisch abstruse Entwertung tradierter Erkenntnisse als auch die machtpolitisch instrumentalisierte Interpretation von Geschichte.

„erschreckend paternalistisch“

Nookes Vergehen: In einem BZ-Interview hatte er im Oktober 2018 unter anderem erklärt, „Afrika ist anders“, die Gesellschaften seien von „Clanstrukturen“ und „Stammesführern“ geprägt. Die Kolonialzeit habe in Afrika dazu beigetragen, „den Kontinent aus archaischen Strukturen zu lösen. Experten, auch Afrikaner, sagen: Der Kalte Krieg hat Afrika mehr geschadet als die Kolonialzeit.“ Der Satz stammt vom britisch-sudanesischen Unternehmer Mo Ibrahim. Schließlich paraphrasierte Nooke Ideen des Wirtschaftsnobelpreisträgers Paul Romer: Vielleicht sei ein afrikanischer Regierungschef bereit, ein Teilterritorium zu verpachten. Dort könnten „in Wirtschaftssonderzonen Migranten angesiedelt werden, unterstützt von der Weltbank oder der EU oder einzelnen Staaten“.

Das politische Echo darauf war enorm. Im Tagesspiegel wütete der Bundestagsabgeordnete Niema Movassat (Linke): „Nooke äußert sich wie ein zu spät geborener Kolonialherr. Er gehört unverzüglich entlassen.“ „Zu sagen, der Kalte Krieg war schlimmer als die Kolonialzeit, ist absurd“, findet SPD-Vorstand Christoph Matschie (MdB), was Nooke sage, sei „erschreckend paternalistisch“. Für Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland verharmlost Nooke „nicht nur eins der größten Menschheitsverbrechen, sondern negiert auch die unmittelbaren Folgen von Kolonialismus, Versklavung und die anhaltende Ausbeutung Afrikas.“ Und für Moctar Kamara, Vorsitzender des Zentralrats der afrikanischen Gemeinden in Deutschland, bedient Nooke „rassistische Stereotypen“.

Tage später fuhr der Fachverband Afrikanistik e.V., ein Wissenschaftlerverein an deutschsprachigen Hochschulen, weitere mächtige Geschütze auf. Mit „kolonialen Stereotypen und rassistischen Untertönen“ sei Nooke in dem Interview „rechtspopulistischen und rassistischen Positionen“ entgegengekommen. „Wir fordern die Entlassung von Günter Nooke“, lautete die Schlussfolgerung eines offenen Briefs an Merkel und Entwicklungsminister Gerd Müller des besagten Fachverbands unter dem Vorsitz der Hamburger Juniorprofessorin Raija Kramer.

Das Problem: Merkel gibt sich seit Jahren überzeugt, dass Europas Schicksal an Afrika hängt, und will den Kontinent deshalb nach Kräften unterstützen. Zentral dafür sei die „partnerschaftliche Zusammenarbeit“, die „Augenhöhe“ mit den Menschen – um für Stabilität zu sorgen, die Wirtschaft anzukurbeln und vor allem die Migration einzudämmen. „Die wenigsten Migranten aus Afrika sind Flüchtlinge. Die meisten suchen ein besseres Leben“, hatte Nooke in dem Interview auch noch nachgelegt.

Günter Nooke und Angela Merkel. Quelle: https://www.imago-images.de/imagoextern/asp/default/bild.asp?c=x%B7%9Cl%8E%5F%82Zg%7D%5CZS%BC%C1k%B6T%AB%84o%C4%A8%B8%D1%BE%B0%9E%B2%C7%BCU%82%A0%B3%90%B2%A2L%7B%D3%B1%C0%BA%B4%B0%BF%BAk%A3x%B5r%8A%AA%8Dp%9D%CF%BB%8E%C2%B4%95%BF%D0%C8%9C%AC%C8%D4%B5%90%60%9DS%9A%9F%B3%C8k%8D%AD%C5%A3%AF%5E%A7%93%60G%AC%93%9FJf%B5%8B%B5%CA%C1m%88%9B%98%9F%9F%9CF%AB%94%BC%C4%AD%B6K%995%9E%A1%A6%CEm%95%C6%99%AB%BB%AE%5E%8A%5BkrwTa%82%60%97P%9D%A9%7C%CC%B5%9D%BF%C9

Dass ausgerechnet Merkels Afrikaberater, ein Ex-DDR-Bürgerrechtler, dem Kolonialzeitalter öffentlich positive Aspekte abgewinnt, ist für die Bundesregierung eine harte Nuss, steht sie bei dem Thema doch unter Beobachtung – und Zugzwang. Dass die im Koalitionsvertrag versprochene Aufarbeitung deutscher Kolonialverbrechen nicht vorankommt, löst ohnehin schon Wut aus bei den Nachfahren der Opfer, etwa in Namibia. Zu „Partnerschaft“ und „Augenhöhe“ gehöre eine Anerkennung der deutschen Schuld – und eine offizielle Entschuldigung, sagen sie. Während der deutschen Kolonialherrschaft im heutigen Namibia hatten deutsche Truppen ein Massaker unter den dortigen Herero und Nama angerichtet – das Verbrechen gilt als erster Völkermord des 20. Jahrhunderts.

„vielleicht auch ein anderer Faktenbegriff“

Dann passierte: fast nichts. Schon im Oktober hatte Nooke der SüZ erklärt, es liege ihm fern, „die Verbrechen der Kolonialzeit zu relativieren“. Auf eine parlamentarische Anfrage hin erklärte das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), wo Nooke als Unterabteilungsleiter arbeitet, ein Vergleich von Kolonialzeit und Kaltem Krieg sei unangemessen. Was er seinen Kritikern zubilligte, war das erwähnte, presseoffene Gespräch am 13. Februar im BMZ mit neun Wissenschaftlern, bei dem eine eisige Atmosphäre geherrscht und der von einem Anwalt flankierte Nooke „beleidigt“ gewirkt haben soll. Moderiert wurde das Gespräch vom Görlitzer Kulturwissenschaftler Matthias Vogt, einem persönlichen Freund Nookes.

Man redete aneinander vorbei, resümierte Ansgar Graw in der Welt. So konterte Nooke den Vorwurf, er habe den Stereotyp verbreitet, dass Afrika „anders“ sei, damit, es sei nicht seine Auffassung, wenn aus der Feststellung von Unterschieden ein Rassismusvorwurf abgeleitet werde. Außerdem wollte er wissen, was denn nun an seinen Fakten falsch sei. Der Hamburger Professor Jürgen Zimmerer räsonierte, Nooke hätte ja auch positive Beispiele aus Afrika nennen können: Kenia etwa sei weltführend beim bargeldlosen Zahlungsverkehr. Dann wäre das Interview ausgewogener gewesen: „Wir als Geisteswissenschaftler haben vielleicht auch einen anderen Faktenbegriff als Sie“. Ein anderer Faktenbegriff, aha. Eine von Nooke vorbereitete Schlusserklärung wurde prompt abgelehnt.

Allerdings erhielt Raija Kramer von Nooke ein 13seitiges Gutachten von Vogt. Das enthält eine Sammlung von Komma- und Tippfehlern des Briefs, begleitet von der Kritik, der Protestbrief gegen Nooke sei eine wissenschaftliche Arbeit Kramers mit Plagiaten, Falschangaben und verfälschten Daten, und der Empfehlung, Kramers „Dienstherrn“ zu informieren, den Präsidenten der Universität Hamburg. Das wurde als Drohgebärde gegen die Afrika-Expertin gewertet. Die Bundesregierung distanzierte sich jetzt von Vogts Gutachten und will trotz der massiven Kritik an ihm festhalten. Aus ihrer Sicht ist er auch weiterhin ein geeigneter Gesprächspartner für afrikanische Regierungen und Organisationen sowie Forscher und wissenschaftliche Einrichtungen.

„beinahe historische Ankündigung“

Abgesehen von der Ungeschicklichkeit des „Lausitzer Granitschädels“, wie Vogt Nooke nennt, zeigt der Vorgang zunächst, wie in bester sozialistischer Tradition selektive Wahrnehmung betrieben wird und die mit einer Umwertung des Eigenen einhergeht. Europa stehe gegenüber Afrika in „tiefer Schuld“, mahnte Merkel im Januar 2016 in Davos. „Wir haben uns in der Kolonialzeit an Afrika versündigt“, verstärkte sie Anfang April 2017 ihre Appelle: „Wir müssen ein bisschen Leidenschaft für die Geschichte Afrikas entwickeln, ansonsten werden wir auch nicht zueinanderkommen.“ Zwei Jahre später ist sie noch deutlicher: „Der Kolonialismus hatte eine historisch anerkannte, massiv schädigende Wirkung auf die Entwicklung in Afrika. Das sollte man nicht relativieren.“ Die Bundesregierung bekämpfe „Rassismus in jeglicher Form“. Wer mit „wir“ gemeint ist und aus welchen Gründen zueinander kommen müsse, verschwieg sie ebenso wie die Quellen der schädigenden Wirkung.

Denn ungeachtet aller Feinheiten der – kurzen – deutschen Kolonialgeschichte: Was heute als „Globalisierung“ gefeiert wird, war zuvor, obwohl dort Nationen fehlten (!), selbstredend falsch, ja schädlich – denn es gelte, nicht die aktuellen eigenen Interessen zu sehen, sondern von Anbeginn die aller von Kolonialismus Betroffenen, und damit ungeachtet aller Geschichte auf Interessensausgleich hinzuwirken. Jansen/Osterhammel stellen aber wie andere schon 2013 fest: „Es gibt keine direkte Korrelation zwischen kolonialer Lage, Dekolonisationsprozess und der heutigen Situation von Staaten“.

„Wenn jede Form der Ausplünderung und Unterdrückung eine Form des Kolonialismus darstellt, dann wird der Begriff historisch vollständig entleert – der Kolonialismus gewissermaßen enthistorisiert“, muss selbst die Zeit zugeben. Denn es endeten mitnichten Ausbeutung und Unterdrückung, brachte die formale Unabhängigkeit der neuen Staaten „häufig weder Freiheit noch Unabhängigkeit. Vor allem in Afrika hat sich die Situation in manchen Ländern sogar verschärft.“ Denn wann, wo und womit beginnt die Verantwortung der einst Kolonisierten?

Der Vorgang zeigt ebenso, dass selektive Wahrnehmung zugleich die selektierten Fakten funktionalisiert. Aus der Idee des Nobelpreisträgers Romer der „Charter-Citys“ als „Sonderverwaltungszentren“ wird in Nookes Adaption natürlich ein verdammenswerter Rückfall in Stereotype, die „die Mär von der Zivilisationsmission“ wieder aufwärmten: „als Vorteil für die Kolonisierten wird ausgegeben, was den Kolonisierern nutzt“, bringt Zimmerer in der taz ein hermeneutisches Kunststück fertig. Folglich müsse Nooke „Invasion und Massenraubmord der Vergangenheit vom Stigma“ befreien. Aber die Vergangenheit mit den Maßstäben der Gegenwart zu messen wird immer ahistorisch sein – diese Erkenntnis gehörte schon in der DDR zum selbstverständlichen Schulwissen! Sind alle Ossis Rassisten?

Der Vorgang zeigt auch, dass der eigentliche Paternalismus der Bundesregierung zuzuschreiben ist: Merkel sagte nach dem Nooke-Interview eine Milliarde Euro für die Förderung privater Investitionen in Afrika zu. „Wir wollen hier heute gemeinsam ein deutliches Signal setzen, nämlich dass uns an einer guten und gewinnbringenden Nachbarschaft zwischen Afrika und Europa gelegen ist“, erklärte sie vor Top-Managern und afrikanischen Staatschefs. Bei den in Afrika tätigen deutschen Unternehmen stieß die Ankündigung auf große Zustimmung. Der Vorsitzende des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, Stefan Liebing, sprach von einer „beinahe historischen Ankündigung“.

„Afrika braucht keine Babysitter“

Der Vorgang zeigt weiter, dass an den eigentlichen Belangen der Betroffenen vorbeigefördert und damit vorbeiregiert wird. In den vergangenen 55 Jahren sind weltweit bereits eine Billion Dollar Hilfsgeld allein nach Afrika geflossen. Doch bis heute gibt es nicht genügend Projekte für das vorhandene Geld, erklärt der emeritierte Nürnberger Finanzexperte Klaus Stocker in der SüZ. Es gäbe

„stattdessen eine Reihe von Negativbeispielen in rohstoffreichen Ländern wie Nigeria, dem Kongo oder auch Angola, deren Einnahmen aus Rohstoffexporten das zigfache des Entwicklungsgeldes betragen und deren Entwicklung dennoch alles andere als positiv verlaufen ist.“

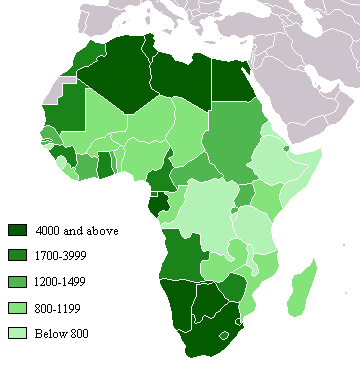

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in US-Dollar (Studie der Weltbank, 2002). Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaft_Afrikas#/media/File:Africa_by_GDP,_2002.png

Beispielsweise betrugen 2014 Nigerias Öleinnahmen 85,6 Milliarden Dollar, Migranten überwiesen etwa 20 Milliarden Dollar an ihre Familien und Freunde in der Heimat. Dem stand Entwicklungshilfe in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar gegenüber. Obwohl Nigeria damit eines der Länder ist, die am meisten Entwicklungsgeld erhalten, sind diese Mittel im Vergleich zu den Einnahmen aus dem Ölgeschäft unbedeutend. Trotzdem ist Nigeria noch ein armes Land. Ruandas Präsident Paul Kagame brachte es im Juni 2018 in einem Interview mit der Zeitschrift Jeune Afrique auf den Punkt:

„Afrika braucht keine Babysitter. Je weniger sich die Welt um Afrika kümmert, umso besser geht es Afrika.“

Der Verein „Aktion Tagwerk“ freut sich etwa, dass bundesweit am 18. Juni „wieder hunderttausende Schüler, statt die Schulbank zu drücken, einen Tag lang jobben“. Der Verdienst soll Bildungsprojekten in sieben afrikanischen Ländern, darunter Ruanda, zugutekommen. Den Schülern wird suggeriert, sich mit der Aktion während der Unterrichtszeit für etwas Edles und Gutes einzusetzen: die Geschäftsführende Vorsitzende der Aktion, Nora Weisbrod, möchte die Afrikaner „neue Wege lehren, ihre Felder zu bestellen“. Aber wer sich so verhält, weil er den Afrikanern nicht zutraut, dass sie selbst wissen, wie sie ihre Felder bestellen können, verhält sich – zumindest tendenziell – rassistisch.

„Die schwarze Haut ist armutsfotogen und wird intensiv von Hilfsorganisationen und der Entwicklungshilfeindustrie benutzt“, schreibt Lug Degla aus Benin in seinem Buch „Wenn Gäste bleiben“. Man muss den Afrikanern nicht helfen, weil sie ja ach so arm sind; es würde schon reichen, wenn man sie in Ruhe lässt, sagt dem Blog Tichys Einblick der Kameruner Filmemacher Jean-Marie Téno:

„Entwicklungshilfeorganisationen haben in vielen Fällen das freie Unternehmertum zerstört und Afrikaner zu Bettlern gemacht. Wer braucht schon 20-jährige Freiwillige, die beim Brunnengraben helfen? Haben die schon jemals einen Brunnen in ihrer Heimat gegraben? Die wissen nicht einmal, wie ein Brunnen ausschaut.“

Und der Vorgang zeigt schließlich auch, dass das Gutgemeinte noch schlimmer als das Schlechtgemachte sein kann. So verlangen SPD, Linke und Grüne im April, „dass Berlin seiner Verantwortung als ehemalige Hauptstadt des Deutschen Kolonialreiches endlich gerecht wird“. In einer gemeinsamen Erklärung fordern sie konkrete Maßnahmen. „Raubkunst“ müsse zurückgegeben werden, meint Frank Jahnke (SPD). Regina Kittler (Linke) plädiert für Reparationen, und Daniel Wesener (Grüne) schwebt gar „eine zentrale Gedenkstätte an die Opfer der deutschen Kolonialverbrechen“ vor.

„Es ist seltsam und fast unbegreiflich, mit welcher Inbrunst man jetzt versucht, diese Geschichte hervorzukramen und zu behaupten, man habe noch nicht ausreichend Verantwortung übernommen“, ärgert sich Gunnar Schupelius in der BZ. Warum sollten, wie 2018 Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in der FAZ schrieb, Universitäten, Medien und Schulen die deutsche Schuld in der Kolonialzeit hervorheben? Geschichte muss erzählt werden, wie sie war. Ungeschönt. Aber nicht verbunden mit einem Schuldbekenntnis der heutigen Generation für eine ferne Zeit in Afrika vor 120 Jahren. Ein solches „Mahnmal der Schande“ wird dann leicht wieder zu einem von Schande-Interpretationen. Und die spalten uns weiter, obwohl wir das Gegenteil von Spaltung brauchen.