„Ich liebe es, Geschichten zu erzählen“

21. Oktober 2019 von Thomas Hartung

Doris Lessing bekam 2007 mit fast 88 Jahren als ältester Mensch und elfte Frau nach 93 Männern den Nobelpreis für Literatur. Begründet wurde die Entscheidung mit ihrem Wirken als „Epikerin weiblicher Erfahrung, die sich mit Skepsis, Leidenschaft und visionärer Kraft eine zersplitterte Zivilisation zur Prüfung vorgenommen hat.” In diese „zersplitterte Zivilisation“ wurde Doris geb. Tayler kurz nach dem ersten Weltkrieg, am 22. Oktober 1919, in Persien hineingeboren, wo ihr verbitterter Vater, der im Krieg ein Bein verloren hatte und es in England nicht mehr aushielt, Filialleiter einer Bank war.

Doris’ Mutter war Krankenschwester; sie hatte den traumatisierten Soldaten in einem Lazarett gepflegt und ihn aus Mitleid und Verzweiflung geheiratet, weil ihre große Liebe im Krieg gefallen war: „Die Wut meines Vaters auf den Grabenkrieg griff auf mich über und hat mich nie verlassen. Hier sitze ich und versuche noch immer, von der Last dieser grauenvollen Hinterlassenschaft freizukommen“, erklärte Lessing zu ihrem autobiographischen Buch „Alfred and Emily“ (2008). Als Doris fünf war, brach die Familie auf nach Südrhodesien (heute Zimbabwe), wo der Vater ein Stück Land gekauft hatte und sein Glück als Maisfarmer zu machen hoffte. Er scheiterte kläglich.

Lessing besuchte eine katholische Klosterschule und die Girls High School in der Hauptstadt Salisbury, dem heutigen Harare. Die isolierte Farm ihrer Eltern machten der Tochter neben Fluchten in Bücher lange, einsame Wanderungen zur Gewohnheit und bestärkten sie in ihrer Unabhängigkeit. Die Familie laborierte immer verzweifelter am Rande des Ruins. Doris’ Mutter war verbittert, sie vermisste ihre Heimat und ein bürgerliches Leben. Ihre rebellische Tochter Doris ließ sie für ihre Enttäuschung büßen, während der jüngere Bruder Harry geliebt und verhätschelt wurde. Diese frühen Verletzungen und das Kriegstrauma der Eltern haben Lessings Leben und Werk geprägt – zentrale Themen sind einerseits ihre Suche nach Liebe und Geborgenheit und andererseits die nicht leicht gelingende Liebe zwischen Mutter und Kindern, aber auch einerseits das inhaltsleere, schwere Dasein der britischen Siedler wie auch andererseits die trostlose Lage der einheimischen Bevölkerung.

Mit vierzehn Jahren brach Lessing die Schule ab und arbeitete erst als Nanny und Schwesternhelferin und dann als Telefonistin. Sie konnte auch kleine Texte bei Zeitungen unterbringen und schrieb später zwei Romane, die sie vernichtete. Mit 19 Jahren heiratete sie den Kolonialoffizier Frank Wisdom und gebar einen Sohn und eine Tochter. Schon 1943 wurde die Ehe geschieden, die Kinder blieben beim Vater: „Lange habe ich das für eine gute Sache gehalten. Nichts ist langweiliger für eine intelligente Frau als endlose Zeit mit kleinen Kindern zu verbringen. Ich merkte, dass ich nicht die erste Wahl für Kindererziehung war…“, sagte sie 2010 Newsweek. Sie verabschiedete sich von ihnen mit den Worten, sie werde nun am Aufbau einer besseren Welt arbeiten. Im Scheidungsjahr begann ihre 20 Jahre währende Überwachung durch den britischen Security Service.

„Ehen haben nicht zwangsläufig etwas mit Liebe zu tun, oder?“

In zweiter Ehe heiratete sie 1945 den deutschen Emigranten Gottfried Lessing, den sie als Mitglied der „Südrhodesischen Arbeiterpartei“ kennen lernte und der als jüdischer Kommunist den Nationalsozialisten entkommen war. Mit ihm bekam sie 1947 einen weiteren Sohn namens Peter. Er sollte sein ganzes Leben lang bei ihr bleiben; in ihren letzten Jahren sorgte sie während seiner schweren Diabetes für ihn; er starb drei Wochen vor ihr. Auch die Ehe zerbrach, zumal an der Politik: „Ehen haben nicht zwangsläufig etwas mit Liebe zu tun, oder“, meinte sie später. Gottfried, ein politischer Fanatiker, ging in die DDR und machte dort Karriere u.a. als Botschafter in Uganda, wo er 1979 erschossen wurde.

Seine Frau aber blieb mit ihrem Sohn in England, wo sie inzwischen lebte, sich als alleinerziehende Mutter durchschlug und 1950 ihren Erstling „Afrikanische Tragödie“ publizierte. Das Buch ist sowohl ein Schicksalsdrama vor dem Hintergrund einer tödlich scheiternden Liebe zwischen einer weißen Farmersfrau und ihrem schwarzen Diener als auch eine Studie über unüberbrückbare Rassengegensätze. Für viele begründet der Roman den sogenannten „Postkolonialismus“. Wegen ihrer Kritik an der Rassentrennung durfte sie jahrzehntelang nicht nach Rhodesien und Südafrika reisen. Von 1952 bis zum sowjetischen Einmarsch in Ungarn 1956 war sie auch Mitglied der britischen Kommunisten („die neurotischste Handlung meines Lebens“), weil das damals „fast die einzigen Intellektuellen waren“, begründete sie das im SPIEGEL. Später kritisierte sie die Kommunisten als bigott, als „entmenschlicht im Dienste der Menschheit“.

Ihr Interesse an Ideologien verlor sie, die nie eine stromlinienförmige Zeitgeistlinke war, in gleichem Maße, wie sie sich zur unberechenbaren, unbequemen und scharfzüngigen Individualistin mit gnostisch-mystischen Interessen entwickelte. Der „Tragödie“ folgte der von Lessings afrikanischen Jahren inspirierte Romanzyklus „Kinder der Gewalt“, eine Art weiblicher Bildungsroman, und „Rückzug in die Unschuld“, der mit kommunistischen Illusionen abrechnete. Sie sollte fast jedes Jahr ein neues Buch vorlegen – über 50 werden es am Ende sein: Romane, Prosabände, später auch Sachliteratur und Lyrik. „Ich schreibe nun mal gern“, erklärte sie 2004 lapidar.

Erster Höhepunkt: „Das goldene Notizbuch“ von 1961. Die brillante, mit avantgardistischen Mitteln und bisweilen hypnotisch fesselnd erzählte Geschichte zweier Frauen, die sich in den Wirren machistisch durchtränkter Machtspielchen der kommunistischen Bewegung auch sexuell zu behaupten versuchen, gilt als „Bibel der Frauenbewegung“ zumindest im angelsächsischen Sprachraum – wurde sie doch rezipiert als identitätsstiftender weiblicher Selbsterfahrungstrip im gerade ausbrechenden Geschlechterkrieg. Das hält die Autorin bis heute für ein Missverständnis. Als Feministin sah sie sich nie, eher als „Botschafterin der Einsamkeit“, als eine, die „wie wenige andere die atemberaubenden Freiheiten und seelischen Verstümmelungen des zwanzigsten Jahrhunderts erkundet hat“, bilanziert Ingeborg Harms in der FAZ geschlechterübergreifend.

„Exposition einer vitalen Schizophrenie“

Dieses Buch machte ihren Namen Ende der sechziger Jahre schließlich auch in Deutschland bekannt. Die Autorin verzichtet auf eine erzwungene Einheit, lässt Träume, Zitate, Zeitungsausschnitte einfließen und teilt den Stoff auf fünf Notizbücher ihrer Protagonistin auf. „Die klassischen weiblichen Rollen, an denen Doris Lessing sich in ihren ersten Büchern abarbeitete, weichen einem Multiperspektivismus und der Exposition einer vitalen Schizophrenie, die politische Interessen, philosophische Ideen und romantische Verwicklungen nicht länger auf einen Nenner zu bringen versucht“, resümiert Harms.

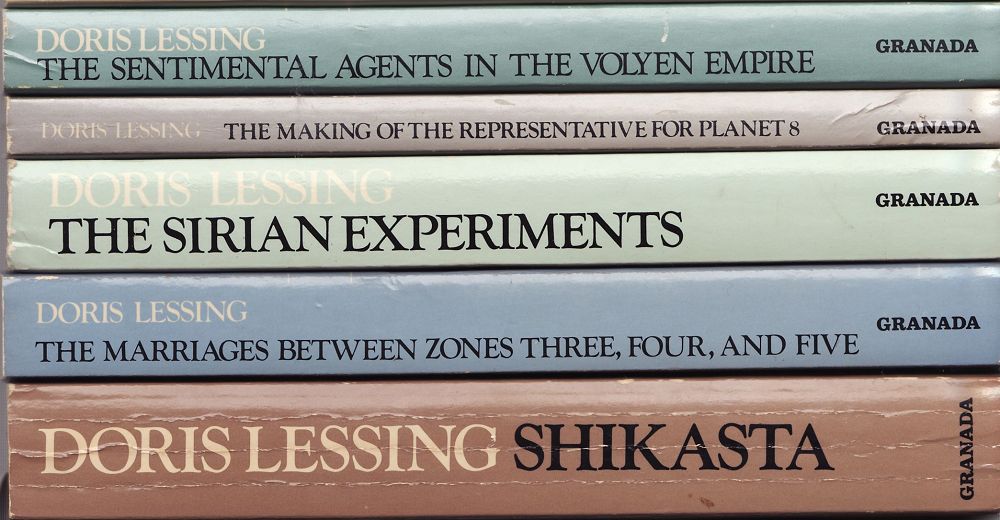

Zweiter Höhepunkt: der 1979 begonnene Romanzyklus „Canopus in Argos: Archive“, der sein Handlungszentrum im weit entfernten Planeten Canopus hatte, der Herrschaftszentrale eines künftigen galaktischen Imperiums. Das Schicksal der Erde ist da längst besiegelt, und es ist kein freundliches. Lessing interpretiert vor allem im ersten Band Fakten und Mythen der Erd- und Menschheitsgeschichte wie Sintflut und Eiszeit, Evolution und Religion von einem sufistisch-analytischen Grundansatz, der auch noch stark buddhistisch beeinflusst ist. Demnach sind sinkendes Mitgefühl und steigende Gier sowie der Mangel an Bewusstsein, Teil eines größeren Ganzen zu sein, und die daraus resultierende Beschränktheit des eigenen Standpunktes Ursachen des desaströsen Zustands der Erde, die sich scheinbar unabwendbar auf den eigenen Untergang zubewegt.

Als „Space Fiction“ bezeichnete sie die Pentalogie, die sie für ihr wichtigstes Werk hielt und die in England ein Super-Bestseller war: Auf die jeweils neuste Folge wartete die Lesegemeinde fast so begierig wie auf einen neuen Harry Potter. Sie halte nichts von der Unterscheidung zwischen „seriöser“ und Science-Fiction-Literatur, sagt sie selbstbewusst. „Space- und Science-Fiction bilden den frischesten Zweig der heutigen Literatur“. In der neuen Blüte dieses Genres sieht sie ein Zeichen dafür, dass der menschliche Verstand wieder einmal „zu expandieren gezwungen“ sei: „Diesmal sternenwärts, galaktisch, und wer weiß wohin das nächste Mal“, zitiert sie der SPIEGEL. Zwei Bücher des Zyklus wurden von Philip Glass als Oper adaptiert, wobei Lessing selbst die Bühnenfassungen schrieb.

Endzeitmotive griff Lessing noch häufiger auf. In den „Memoiren einer Überlebenden“ malt sie 1974 eine nahe Zukunft des zivilisatorischen Zerfalls an die Wand. Zeitgenössische Krisenphänomene wie Umweltverpestung und Jugendkriminalität werden in ein Katastrophen-Futur fortgeschrieben: Ende der „Epoche des Überflusses“. In dem Band „Der Mann, der auf und davon ging“ (1979) handelt eine Erzählung von Abgesandten eines anderen Planeten, die die Einwohner einer irdischen Großstadt vor einer kommenden Erdbebenkatastrophe zunächst vergebens zu warnen versuchen.

„Eine Tante als Nobelpreisträgerin“

Lessing ist eine globale Autorin. Die Liste ihrer Themen, die sie oft aus ihrer Biografie schöpfte – die Situation von Frauen, das Elend Afrikas, Kommunismus, Rassismus – lesen sich wie ein Stichwortverzeichnis der Konflikte, die das vergangene Jahrhundert bestimmten und auch teilweise heute nichts von ihrer Brisanz verloren haben. In ihrer ersten Pentalogie „Children of Violence“ (1952-69) schilderte sie die Lebensgeschichte ihres alter ego Martha Quest bis zur Abreise nach England. Zum Liebling der Feministen wurde sie nicht zuletzt durch „Der Sommer vor der Dunkelheit“ 1973, einen Roman, dessen nicht mehr junge Heldin ihre erotischen Wünsche auszuleben gelernt hat. Der Thriller „Das fünfte Kind“ (1988) wählt eine allegorische Form, um in einem Monsterkind die unterdrückten Aggressionen seiner bürgerlich gefesselten Mutter zu studieren.

Nach der Stationierung der amerikanischen Pershing-Raketen in der Bundesrepublik war sie davon überzeugt, nun komme es zum Atomkrieg, und Deutschland werde dabei vernichtet. Prompt fordert sie ihre deutschen Verwandten auf, die DDR zu verlassen – ihren Neffen Gregor Gysi, den sie selbst als „romantischen Sozialisten“ bezeichnete. Gottfried Lessing war der Bruder von Gysis Mutter Irene, doch die Beziehung der beiden ist eher lose, wie Gysi-Biograph Jens König in der WELT berichtet, gerade auch wegen der Sprachbarriere: „Sie spricht kein Deutsch und er so gut wie kein Englisch.“ Dennoch rief Gysi 2007 stolz in die Mikrofone:

„Eine Tante als Nobelpreisträgerin – mehr geht nicht“.

Oft bearbeitete die „Tante“, die aussah wie eine robuste Farmersfrau, Themen, die erst Jahre danach aktuell wurden. Für ihren Anspruch auf Ganzheitlichkeit, der aus ihren Werken einzeln und insgesamt spricht, ist Doris Lessing oft kritisiert worden: Ihre Literatur verströme einen Humanismus, der etwas altfränkisch Lavendelparfümiertes habe. Mit intellektueller Schärfe und nötigem Sarkasmus schuf sie eine reiche Parallelwelt zum Aktualitätenwahn der Gegenwart.

Ihre Bücher bleiben im Gespräch mit einer literarischen Tradition, die für Jahrhunderte Maßstab des geistigen Lebens war. In den 1990er Jahren zog sie mit den zwei Autobiografie-Bänden „Unter der Haut“ und „Schritte im Schatten“ eine selbstkritische Bilanz ihres Lebens und legte zugleich eine kritische Geschichte des intellektuellen England nach dem Zweiten Weltkrieg vor. In ihrem Reportageband „Rückkehr nach Afrika“ (1992) beschreibt sie diese Rückkehr dann vor allem als Enttäuschung.

„noch kurz vor ihrem Tod erwischen“

Sie hatte viele meist zermürbende Liebschaften, u.a. Ende der 50er Jahre mit dem Schriftsteller Nelson Algren („Der Mann mit dem Goldenen Arm“), dem 10 Jahre zuvor bereits die andere Ikone des Feminismus, Simone de Beauvoir, verfallen war. Das Credo vieler später Texte von Doris Lessing lautet, dass Veränderung beim Individuum beginnt. Das wiederum war eine Lehre, die sie verallgemeinert sehen wollte. Doch nicht alle dieser Bücher sind von literarisch hoher Qualität. Sie hat sich zeitlebens als eine politische Schriftstellerin verstanden, der die Message wichtiger war als der Stil und die aus den Versäumnissen Gleichgesinnter Konsequenzen zog, die sie auch von anderen erwartete.

Dass sie den Nobelpreis erhielt, hat sie selbst als eine Art späten Witz verstanden, war sie doch als Kandidatin dafür vor allem in den siebziger Jahren gehandelt worden. Sie wusste um die zwiespältige Tradition der höchsten Auszeichnung in ihrem Fach, als sie spottete, man habe sie mit dem Nobelpreis wohl noch kurz vor ihrem Tod erwischen wollen. Ihre Dankensrede war ein Plädoyer für Literatur als Lebens- und Herzensbildung – und eine Verdammung des Internets. Immerhin wurde sofort danach mit der Publikation einer deutschen Werkausgabe begonnen. Die Auszeichnung als „Dame of the British Empire“ lehnte sie ab und starb am 17. November 2013 in London.