„…diese verdammte Küche nie gebaut“

19. Januar 2020 von Thomas Hartung

Die Frau mit dem Dutt und der langen Schürze sieht abgearbeitet aus. Jeder ihrer Handgriffe wirkt mühselig. Sie zieht Schranktüren auf, reckt sich nach Deckeldosen, holt etwas aus einer schwergängigen Tischschublade, schürt Feuer… So beginnt 1927 ein Werbefilm für die „Frankfurter Küche“, die schließlich im zweiten Teil präsentiert wird – mit einer entspannten Frau als Protagonistin, die statt Schürze ein seidig schimmerndes Kleid und Bubikopf trägt. Die Erfinderin dieser Küche, Margarete Schütte-Lihotzky, starb am 18. Januar vor 20 Jahren in Wien. „Wenn ich gewusst hätte, dass alle immer nur davon reden, hätte ich diese verdammte Küche nie gebaut“, sagte sie als 97jährige dem Standard.

Geboren am 23. Januar 1897 als Tochter einer bürgerlich-pazifistischen Beamtenfamilie, nahm sie nach dem Besuch der Volks- und Bürgerschule in Wien ein Jahr lang Privatunterricht bei einem Kunstmaler und besuchte anschließend für zwei Jahre die Graphische Versuchs- und Lehranstalt. 1915 begann sie ein Studium an der Kunstgewerbeschule und fasste, da sie im Bauen die Möglichkeit sah, die tägliche Umgebung des Menschen zu verbessern, schon in der Vorbereitungsklasse den Entschluss, Architektin zu werden: Gustav Klimt, ein Freund der Mutter, hatte einen Empfehlungsbrief an die Kunstgewerbeschule geschrieben. Sie studierte Entwurf bei Oskar Strnad und Baukonstruktion bei Heinrich Tessenow, ist mit Béla Bártok und Max Reinhardt befreundet.

Gerade 20 Jahre alt, gewann sie im dritten Studienjahr den Max-Mauthner-Preis für ihren Entwurf einer Arbeiterwohnung. Vorher hatte sie sich auf Anraten von Strnad das Elend in den armseligen Arbeiterunterkünften mit eigenen Augen angesehen – sieben bis acht Personen lebten dort am Ende des Ersten Weltkriegs in einem Raum und unter unglaublichen sanitären Verhältnissen. Ihre aus diesen Eindrücken gewonnene soziale Berufseinstellung behielt sie ihr Leben lang bei. „Jeder hat mir das ausreden wollen, dass ich Architektin werde, mein Lehrer Strnad, mein Vater und mein Großvater. Nicht weil sie so reaktionär waren, sondern weil sie geglaubt haben, ich werde dabei verhungern“, lacht sie Jahrzehnte später.

Mit 22 schloss sie als erste Frau in Österreich ihr Architekturstudium ab und wurde sofort von Alfred Loos engagiert, dem Chefarchitekten des Städtischen Siedlungsamtes. Sie entwarf den Prototyp der „Siedlerhütte“, einen ganz aus Holz gefertigten Würfel mit 4,5 Metern Seitenlänge, in dem sie unter perfekter Ausnutzung des Raumes alle notwendigen Einrichtungsstücke unterbrachte. Diese Hütte diente als erste anständige Unterkunft für Tausende von Flüchtlingsfamilien am Ende des Krieges und die vielen obdachlosen Arbeiter, die seit Beginn des Jahrhunderts auf der Suche nach Arbeit vom Land in die Stadt gezogen waren. Es folgen mehrere Aufträge für Wohnungsbauten, Kleingartensiedlungen und Kindergärten: Sie beteiligte sich bei Ernst Egli an Planungen für die „Siedlung Eden“ und war auch an der Planung des „Winarskyhofes“ beteiligt, einem Gebäudekomplex des Wiener Gemeindewohnungsbaus. Sie lernt den Frankfurter Hochbauamtsleiter Ernst May kennen, der ihr mehrere Publikationen ermöglicht.

„Gestaltung formt Gesellschaft“

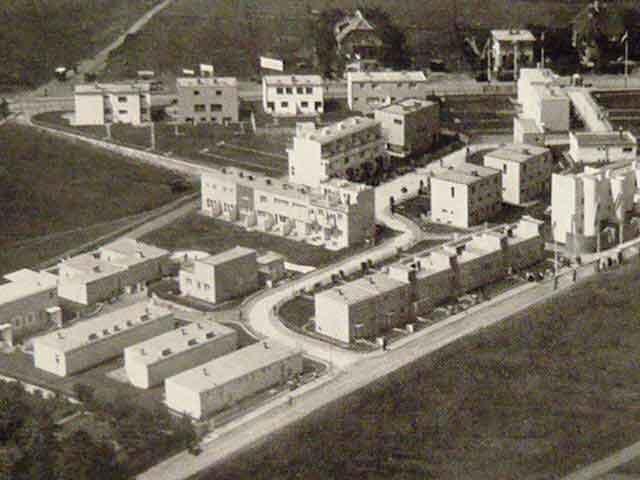

Nach dem Tod ihrer Eltern holt May die Architektin nach Frankfurt, um in der Abteilung T des Hochbauamtes mitzuarbeiten – T wie Typisierung. Unter seiner Leitung ließ das Frankfurter Baudezernat zwischen 1925 und 1930 rund 20 Siedlungen mit 12 000 Wohnungen hochziehen – eine enorme Leistung. „Man wollte eine sozialliberale Gesellschaft ermöglichen, in der sich die öffentliche Hand um die Menschen kümmert“, erklärt der Offenburger Professor für Designtheorie Klaus Klemp im Journal Frankfurt. Die Vision des „Neuen Frankfurt“ war in erster Linie eine soziale: Wie konnte man erreichen, dass so viele Menschen wie möglich anständig wohnen konnten? Wie konnte die Stadt preiswert modernisiert werden?

Dabei waren zwei Aspekte prägend. Zum ersten eine „Ästhetik des Gebrauchs“: Die Wohnung sollte ein Ort zum Wohnen und Ausruhen sein, kein „Tummelplatz der Eitelkeiten“. Dem Neuen Frankfurt entsprechend, sollte die Wohnung günstig in der Herstellung, praktisch und ästhetisch sein. May wusste, was sich die Arbeiter leisten konnten – und was nicht. Der zweite Aspekt griff auf lebens- und gesellschaftsreformerische Bemühungen zurück: „Gestaltung formt Gesellschaft“. Dazu gehörte auch die Küche der Zukunft als neue Wohnform, damit die Frau noch Zeit für andere Dinge außer dem Haushalt habe und sich damit ihre Rolle in der Gesellschaft verändern könne: „Jede denkende Frau muss die Rückständigkeit bisheriger Haushaltführung empfinden und darin schwerste Hemmung eigener Entwicklung und somit auch der Entwicklung ihrer Familie erkennen“, hieß es. Und dafür nun war Lihotzky zuständig.

Mit der Stoppuhr in der Hand machte sie sich ans Werk und versuchte, die Arbeitsvorgänge in der Küche effizienter zu gestalten, indem sie sie auf der Grundlage von Aufzeichnungen die Griff- und Schrittwege beim Kochen erstmals einer wissenschaftlichen Analyse unterwarf. Ausgangspunkt war die Küche eines Mitropa-Speisewagens. Bei der Hausarbeit muss genau wie bei der Arbeit im Fabrik- oder Bürobetrieb größte Leistung bei geringem Kraftaufwand das Ziel sein, lautet eine der Botschaften im Werbefilm: Auf einer kleinen Aktionsfläche vor den L-förmig angeordneten Schränken und Arbeitsgeräte sollte so viel wie möglich in Reichweite und so wenig wie möglich im Weg sein. Der Typ 1 umfasste eine Fläche von 1,9 m × 3,4 m.

Zum einen sollten die Arbeitswege verkürzt und möglichst viele Dinge mit einem Handgriff erreicht werden. Zum anderen sollten durch die serielle Herstellung von Einzelelementen wie Metallgriffen oder Glas-Schiebetüren die Kosten minimiert werden. So lagern Grieß, Reis und Linsen in ausziehbaren Aluminiumschütten: Das geht schneller, als wenn man Gläser vom Regal nehmen und aufschrauben muss. Die Optimierung erfolgte aber nicht nur unter funktionalen, sondern auch unter hygienischen Gesichtspunkten. So stellte Lihotzky Holz-Unterschränke auf verkleidete Betonsockel, damit sich darunter kein Schmutz sammeln und man den Boden leichter reinigen konnte. Die Schränke wurden bis unter die Decke gebaut, so dass sich die üblichen Ablagerungen nicht bilden konnten.

Ein Bügelbrett konnte von der Wand geklappt werden und brauchte daher wenig Platz. Kochtöpfe und Deckel stellte man nach dem Spülen noch tropfnass in einen belüfteten Schrank, dessen Boden eine flache emaillierte Wanne bildet. Töpfe, Geschirr und Vorräte wurden platzsparend übereinander angeordnet. Auch ästhetisch setzte die Frankfurter Küche neue Maßstäbe: Die Aluminium-Schütten, Glastüren oder Metallgriffe kontrastierten mit stark farbigen Holzelementen. Die Küche war oft in Blau gehalten – dieser Farbton sollte Fliegen abweisen. Dieses klar strukturierte und auf reine Funktionalität ohne Zierrat ausgelegte „Labor der Hausfrau“ wurde mehr als zehntausendmal in den Frankfurter Siedlungen eingebaut, die eine breite Bevölkerungsschicht mit günstigen und zweckmäßig ausgestatteten Wohnungen versorgen sollten. Entsprechend einfach war das Material für die Küche. Auf Ausstellungen präsentiert und in vielen Veröffentlichungen publiziert, wurde sie zum Prototyp aller Einbauküchen. Der Feminismus kritisiert damals bis heute, die Frankfurter Küche habe die Hausfrau in einen engen Raum schier eingesperrt und somit zu ihrer Isolation beigetragen.

„ich wäre seit Jahrzehnten tot“

Weitere Entwürfe für Gartenlauben und Wochenendhäuser, Schul- und Lehrküchen, Kindergärten und die „Wohnung für das Existenzminimum“ sowie der ausgefeilte Typenentwurf für „Die Wohnung der berufstätigen Frau“, präsentiert auf der Ausstellung „Heim und Technik“ 1928 in München, wurden weniger bekannt. Beispielhaft für ihr Bemühen um rationalen Funktionalismus waren schließlich zwei kleine Wohnhäuser, die 1930-32 in der Wiener Werkbundsiedlung entstanden: Unter den knapp drei Dutzend Architekten der Siedlung war sie die einzige Frau.

In Frankfurt lernte sie ihren Kollegen Wilhelm Schütte kennen, den sie 1927 heiratete. Als sich die politische Lage in Deutschland durch die Weltwirtschaftskrise verschärfte und Ernst May ein Angebot aus der Sowjetunion erhielt, ging er mit einer Gruppe von 17 Planern 1930 in den Osten. Sie war wieder als einzige Frau dabei. Die Brigade May plante im Rahmen von Stalins erstem Fünfjahresplan sozialistische Städte auf dem Reißbrett, als erstes die Stahlstadt Magnitogorsk mitten im Nirgendwo des südlichen Urals. 1933 stellte Schütte-Lihotzky auf der Weltausstellung in Chicago aus, 1934 unternahm sie Studien- und Vortragsreisen nach Japan und China.

Als unter Stalin das politische Klima kippte und 1937 alle ausländischen Architekten von Bauplanungen ausgeschlossen wurden, gingen beide nach einer kurzen Zwischenphase in Paris in die Türkei, vermittelt durch den bekannten deutschen Kollegen Bruno Taut. Hier arbeitete sie an der „Académie des Beaux Arts“ an Schulbauentwürfen, wurde Mitglied der Kommunistischen Partei und schloss sich dem österreichischen Widerstand an. Im Dezember 1940 fuhr sie in geheimer Mission nach Wien. Verraten von einem Spitzel, wurde sie verhaftet, wochenlang verhört und monatelang in Einzelhaft gehalten. Der Enthauptung, die ihren Kollegen widerfahren ist, entkommt sie nur knapp, indem ihr Mann im türkischen Unterrichtsministerium für sie einen Arbeitsvertrag mit Briefpapier und Stempel fälscht. Nachdem Nazi-Deutschland damals um die Gunst der neutralen Türkei buhlte, wird Schütte-Lihotzkys Todesurteil zu 15 Jahren Zuchthaus umgewandelt. „Eine Lebensrettung aus lauter glücklichen Umständen und Zufällen. Wäre ein einziger dieser Umstände ausgefallen … ich wäre seit Jahrzehnten tot“, sagte sie dem Standard. Als „Hochverräterin“ wird sie in ein Frauengefängnis nach Bayern verlegt, aus dem sie erst 1945 von den Amerikanern befreit wurde.

verschwand für Jahrzehnte aus der Öffentlichkeit

Nach dem Krieg leitet sie zunächst in Bulgarien die Abteilung für Kinderanstalten der Baudirektion Sofia. 1947 kehrten sie und ihr Mann nach Wien zurück, wo sie jedoch wegen ihrer politischen Ansichten – sie blieb Kommunistin – kaum öffentliche Aufträge erhielt: Die Wiener Sozialdemokratie war damals strikt antikommunistisch eingestellt. Später klagte sie, dass „manch einer jener Architekten, die dem Naziregime treulich gedient hatten, große Aufträge der Gemeinde Wien erhielten und so der Nachwelt sichtbare Leistungen hinterlassen durften“. Ihr hingegen sei dies „als Verfolgte des Naziregimes und als Kommunistin verwehrt“ geblieben. Auch ihr Mann, von dem sie seit 1951 getrennt lebte, wurde ebenfalls „jahrelang wegen seiner Gesinnung von der Ausführung seiner Ideen ferngehalten“ und erhielt nur wenige Aufträge von der Gemeinde Wien: um 1950 durfte sie einige Gemeindebauten und einen heute denkmalgeschützten Kindergarten auf dem Kapaunplatz entwerfen.

Schütte-Lihotzky wurde nicht nur beruflich ausgegrenzt, sondern verschwand auch für Jahrzehnte aus der Öffentlichkeit. Ihr unbedingter Wille, den Kapitalismus mit all seinen Ungerechtigkeiten zu überwinden, ließ sie Ausbeutung, Leid und Unterdrückung im vermeintlichen Sozialismus übersehen, meint ihr Biograph Marcel Bois, was auch den Blick auf ihre architektonischen Verdienste versperren würde. Zwischen 1953 und 1985 nahm sie an keiner Ausstellung teil. Auch im österreichischen Rundfunk und Fernsehen war sie über einen Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren nicht präsent.

Die KPÖ half dann in der Not: 1954–1956 plante sie mit anderen Kollegen das Globus-Verlagsgebäude mit Druckerei-, Redaktions- und Versorgungstrakt am Wiener Höchstädtplatz. Dort wurde bis 1990 die KPÖ-Tageszeitung Volksstimme redigiert und gedruckt. Ein weiteres von ihr entworfenes Gebäude ist das unter Denkmalschutz stehende Volkshaus in Klagenfurt. 1956 gab sie Vorlesungen an der Technischen Hochschule Peking, 1963 war sie drei Monate lang für das kubanische Erziehungsministerium in Havanna tätig, wo sie eine Entwurfslehre für Kinderanstalten für das Erziehungsministerium entwickelte, und schließlich 1966 für ein halbes Jahr an der Bauakademie in Ostberlin. Seitdem wird sie fälschlicherweise dem „Bauhaus“ zugeordnet.

Ihre architektonische Tätigkeit beendete sie 1968 mit dem „Baukastensystem für Kindertagesheime“ für Österreich. Erst in den 1980er Jahren wurde sie auch wieder öffentlich gewürdigt, erhielt vier Ehrendoktortitel, schließlich eine Ausstellung über ihr Lebenswerk im Museum für angewandte Kunst in Wien, wo sie 1993 als Vertreterin einer sozialen Architektur gefeiert wurde. Die Überreichung des ihr 1988 zugesprochenen Ehrenzeichens für Wissenschaft und Kunst durch Bundespräsident Kurt Waldheim lehnte sie wegen dessen zweifelhafter Nazivergangenheit ab und nahm die Auszeichnung erst 1992, als 95-Jährige, von seinem Nachfolger Thomas Klestil entgegen.

1989 wird sie mit dem ersten Preis an der Rietveld-Akademie in Amsterdam ausgezeichnet für ihren Beitrag, „der Mehrheit der Bevölkerung ein besseres tägliches Leben ermöglicht zu haben“. 1991 entwickelt sie nochmal Wohnbauprojekte für die EXPO 1995 in Wien. Dazu betätigt sie sich auch als Publizistin und veröffentlicht 1958 „Millionenstädte Chinas“, 1970 „Lernbereich Wohnen“ und 1981/82 ihre Memoiren „Erinnerungen aus dem Widerstand 1938-45“. Posthum erschien 2004 „Warum ich Architektin wurde“. Sie feierte ihren 100. Geburtstag 1997 mit einem kurzen Walzer mit dem Bürgermeister von Wien, Michael Häupl, und äußerte: „Ich würde es genossen haben, ein Haus für einen reichen Mann zu entwerfen.“ Sie starb in Wien fünf Tage vor ihrem 103. Geburtstag an den Komplikationen einer Grippe.

„in Zukunft ganz andere Wohnformen“

Die hitzigen Debatten im Frankfurter Römer wenige Monate nach ihrem Tod führten fast zu diplomatischen Verwicklungen. Als „Kalte Krieger“ bezeichneten die Grünen die CDU, die SPD setzte derweil die Haltung der Union mit der des US-amerikanischen Kommunistenjägers Joseph McCarthy gleich. Selbst Städtebaubeirat Hubertus von Allwörden distanzierte sich von den „Diffamierungen“ der Union. Grund für die Kontroverse war der Antrag der Sozialdemokraten, eine Straße nach Schütte-Lihotzky zu benennen, womit ihr Verdienst um den sozialen Wohnungsbau in der Stadt gewürdigt werden sollte. Die CDU lehnte die Initiative ab mit der Begründung, sie sei eine „bekennende Stalinistin“ gewesen. Doch die Wogen glätteten sich, die Initiative erhielt später eine Mehrheit und ein Viertel in Frankfurt-Praunheim einen neuen Straßennamen.

Allein vier Frankfurter Museen besitzen heute Frankfurter Küchen, aber auch das New Yorker Museum of Modern Art und das Londoner Victoria and Albert Museum. Das Prinzip der „größten Leistung bei geringstem Arbeitsaufwand“, mit dem die Küche damals emphatisch beworben wurde, hat für manche Kritiker im Zuge der Rationalisierung der Arbeitswelt aber einen Beiklang des Inhumanen bekommen. Heute ähneln am ehesten noch Gastronomieküchen ihrem Urtypus, seien aber viele Küchen inzwischen Vorzeigeobjekte als Wohn- oder auch Showküche und offen einsehbar als Ort für Events und Kommunikation geworden, bei dem die Kochinsel eine Art modernes Lagerfeuer symbolisiere. Offene Küche gleich offene Gesellschaft, könnte man deuten.

Doch Lihotzky war mehr als eine Küchenerfinderin. Sie war Akteurin in einer Zeit des sozialen und ästhetischen Aufbruchs, in der sie mit der Emphase des Fortschritts und einem gehörigen Stück Optimismus auftreten konnte. Allerdings verschränkte sie das Bauen mit dem Gestalten einer neuen Gesellschaft zu einer gleichmacherischen Utopie im Sinne der Vergesellschaftung von Hausarbeit. Sie ist überzeugt, „dass wir für einen Teil der Bevölkerung in Zukunft zu ganz anderen Wohnformen kommen werden, etwa zu Einküchenhäusern, Kommune- und Servicehäusern, oder wie man sie auch nennen mag.“ Zudem werde man „wieder mehr in großen Gruppen, Wohn- oder Hausgemeinschaften zusammenleben“. Ob das eine erstrebenswerte Vision ist, mag jeder selbst entscheiden.