„herzwilder, daseinsfrommer Klang“

19. März 2020 von Thomas Hartung

Das Zeugnis vom Tübinger Stift bescheinigt ihm 1793 musterknabenhafte Qualitäten: „Gute Gesundheit, Größe über den Durchschnitt, angenehme Sprache, gefällige Gestik, gute Begabung, ausgeprägtes Urteilsvermögen, zuverlässiges Gedächtnis, leicht lesbare Schrift, gutes Betragen, anerkennenswerter Fleiß, reichliche Mittel.“ Später war es mit der Lesbarkeit seiner Schrift aber ein eigen Ding: bis heute konkurrieren vier Ausgaben mit zum Teil erheblich voneinander abweichenden Versionen seiner Texte.

Mit denen, die ihm der junge Kollege 1797 zur Prüfung vorlegt, kann Goethe wenig bis gar nichts anfangen. Zu einem huldvollen Rat reicht es jedoch allemal. Goethe empfiehlt seinem verschreckten Besucher, künftig „kleine Gedichte zu machen und sich zu jedem einen menschlich interessanten Gegenstand zu wählen.“ Mit anderen Worten: durchgefallen! Zu ehrgeizig, zu pompös, zu verstiegen. Auch Schiller, der den Landsmann zunächst fördert, ist von der Lyrik seines Bewunderers nicht angetan. Er nennt sie „subjektivistisch“, „überspannt“, „einseitig“, beklagt „ihren idealischen Hang“ und fürchtet, dass auch dieses „brave Talent“ wie so viele andere verloren gehen könnte.

Und irgendwie ging er ja auch verloren: weder der Weimarer Klassik noch der Romantik zuzuordnen, wurde er 1806 als Geisteskranker in die Klinik Tübingens eingewiesen und im Jahr darauf als unheilbar entlassen – obwohl ihm nach der Obduktion des Kopfes ein „sehr vollkommenes und schön gebautes Gehirn“ bescheinigt wurde. Bis zu seinem Tode lebte der Dichter 36 Jahre lang in einem umgebauten Stadtturm, gepflegt vom Tischler Zimmer, später von dessen Tochter Lotte. Manchmal schrieb er noch und unterzeichnete mit „Scardanelli“: Johann Christian Friedrich Hölderlin.

„Die Liebe ist ein Fest“

Geboren wurde er am 20. März 1770 in Lauffen am Neckar. Er war zwei, als sein Vater, der Klosterhofmeister, starb, vier, als die Mutter wieder heiratete und dem neuen Mann nach Nürtingen folgte. Der Stiefvater, ein dem Leben zugewandter, dynamischer Weinhändler und späterer Bürgermeister, war Hölderlin ein liebevoller zweiter Vater. Allein auch dieser starb jung – kurz vor Hölderlins neuntem Geburtstag. Erzogen wurden Friedrich, die Schwester Heinrika und Halbbruder Karl durch Mutter und Großmutter – ein überaus „modern“ anmutendes Schicksal. Zwischen 1784 und 1788 besuchte Hölderlin die niedere Klosterschule in Denkendorf, dann die höhere in Maulbronn. „Der Mutter Haus“ in der Nürtinger Neckarsteige blieb auch während der Studienjahre Aufenthalt für die Ferien und in den darauf folgenden Jahren immer wieder Zufluchtsort für Hölderlin, der um seine Stellung in der Gesellschaft rang.

Im Oktober 1788 nahm Hölderlin das Studium der Theologie am Tübinger Stift auf. Seine Hochbegabung und sein Fleiß als Klosterschüler zahlten sich aus. Auch seine Kommilitonen waren, aus heutiger Sicht, Hochbegabte: Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, die als Philosophen zu bahnbrechenden Theoretikern des Deutschen Idealismus wurden. Gemeinsam mit zwei älteren Studenten gründete er im März 1790 einen Dichterbund als ästhetische Gegenwelt zum Stiftsalltag. Man las Klopstock, Schubart, Goethe und Schiller; man schrieb selbst Gedichte, trug sie einander vor und kritisierte sich gegenseitig. Oft besungen wurde die Freundschaft. In Stäudlins „Musenalmanach fürs Jahr 1792“ wurden erstmals Gedichte von Hölderlin veröffentlicht.

Da er sich weigerte, eine kirchliche Laufbahn einzuschlagen, war er zunächst als Hauslehrer für Kinder wohlhabender Familien tätig, so 1793/94 bei Charlotte von Kalb in Waltershausen, wo er mit einer Hausangestellten ein Kind gehabt haben soll. 1794 besuchte er die Universität Jena, um dort Vorlesungen von Johann Gottlieb Fichte zu hören, und lernte während dieses Aufenthaltes neben Goethe und dem von ihm besonders verehrten Schiller auch Novalis und Isaac von Sinclair kennen, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verbinden wird. Im Mai 1795 verließ Hölderlin die Universitätsstadt fluchtartig, weil er glaubte, sein großes Vorbild Schiller enttäuscht zu haben, und wurde im Januar 1796 Hauslehrer beim Frankfurter Bankier Jakob Gontard.

Wie schnell der ledige, muttergeprägte Poet sich nun in Gontards Frau Susette verliebte, ist unklar; heftig war es in jedem Fall: „Lange tot und tiefverschlossen / Grüßt mein Herz die schöne Welt“, jubelt er in einem Gedicht. In einem Brief schrieb er: „Majestät und Zärtlichkeit, und Fröhlichkeit und Ernst, und süßes Spiel und hohe Trauer und Leben und Geist, alles ist in und an ihr zu Einem göttlichen ganzen vereint.“ Über die Natur des innigen Verhältnisses mit der vierfachen Mutter rätseln viele Biographen bis heute. Pierre Bertaux schreibt nach Ausbreitung einiger Dokumente: „Wer da noch an eine ‚platonische Liebe‘ … glauben will … dem sei es nicht verwehrt.” Dagegen Irma Hildebrand: „…dieses beglückende Zusammensein, ist … nicht von dieser Welt, es haben sich zwei Seelen, nicht zwei Körper gefunden.“ „Die Liebe ist ein Fest – es muss nicht nur vorbereitet, sondern auch gefeiert werden“, so Susette selbst in einem Brief.

„Er will die absolute Dichtung“

Ein Sommer ungetrübten, vollkommenen Glücks in dem westfälischen Städtchen Bad Driburg wird beiden geschenkt: Susettes Ehemann hat sie dorthin vor den napoleoni-schen Truppen in Sicherheit gebracht und hält selbst in Frankfurt die Stellung. Wieder zurückgekehrt, muss Hölderlin den Bediensteten spielen und Susette ihren Familien- und Repräsentationspflichten nachkommen. Anfangs kann er die Anspannung produktiv nutzen. Als „Diotima“, eine Figur, die einst Platon als Verkörperung des „lehrenden Eros“ in die Weltliteratur eingeführt hatte, besingt er die Geliebte in Gedichten („Herz! an deine Himmelstöne / Ist gewohnt das meine nicht“) und beginnt den „Hyperion“.

In dem Briefroman thematisiert er den Kampf des Helden um die Befreiung Griechenlands von der osmanischen Herrschaft und die Rolle seiner Geliebten, die er wiederum Diotima nennt. Sie liebt Hyperion und ermutigt ihn als Verkörperung seines Ideals voll-endeter Schönheit zugleich zur Ablösung von einseitiger Bindung an konkrete Einzelerscheinungen, um den Weg in eine höhere Dimension zu finden – sonst könne er seine Lebensaufgabe nicht erfüllen. Nach ihrem Tod, an dem er Mitschuld trägt, muss er sein Leben neu gestalten und findet Frieden in der Natur.

Griechenland wird im Folgenden zum zentralen Topos seines gesamten Werkes, zur geschichtsphilosophischen Utopie, denn nicht das reale Griechenland, das Hölderlin nie besucht hat, ist gemeint. Griechenland steht vielmehr für die Sehnsucht nach einem von Harmonie, Freiheit und Schönheit bestimmten ganzheitlichen Leben ohne die moderne Vereinzelung des Individuums. In seinen ab 1797 entstandenen Oden und Elegien orientiert sich Hölderlin auch formal an der Antike: Seine Oden dichtet er nach den strengen asklepiadeischen und alkäischen Odenmaßen, in seinen Elegien benutzt er das Distichon, das klassische elegische Versmaß.

Inhaltlich evoziert er ein Spannungsverhältnis zwischen einem harmonischen griechischen Weltzustand und der von Göttern verlassenen Gegenwart. Später kreist nicht nur sein episches und lyrisches, sondern auch sein dramatisches Werk (das Fragment „Der Tod des Empedokles“) in zunehmend verschlüsselterer Sprache um die Polarität von Griechenland und Gegenwart. Dabei mischen sich in seine Texte immer stärker Enttäuschung über die eigene Dichtung und Zweifel an seiner Rolle als „Verkünder“: „Er will die absolute Dichtung. Den absoluten, alles erneuernden Gesang. Einen Gesang, der den Riss in der Schöpfung heilt, die Entfremdung zwischen Menschen und Göttern aufhebt, der die im Geschichts- und Kulturprozess verlorene Ureinheit von Geist und Natur, Welt und Mensch neu gründet“, befindet Simon Demmelhuber im BR.

„gestohlene Momente geheimer Lust“

Im September 1798 wird das Verhältnis ruchbar, Jakob Gontard erteilt ihm Hausverbot. Hölderlin flieht ins benachbarte Homburg zu Sinclair. Es beginnt ein verzweifeltes und entwürdigendes Ringen der beiden Liebenden um Kontaktmöglichkeiten. Zunächst sind noch einige heimliche Treffen möglich, danach reicht es nur noch zum verängstigten Austausch von Briefen durch eine Hecke – Susette ist dauernd unter Beobachtung und kann sich keine Unregelmäßigkeiten erlauben. „So lieben wie ich Dich, wird Dich nichts mehr, so lieben wie Du mich, wirst Du nichts mehr“, schrieb sie ahnungsvoll.

Manche Biographen mutmaßen, er habe mit seinem schwärmerischen Überschwang die bis dahin verborgenen Gefühle einer empfindsamen Seele geweckt, und wissen von „gestohlenen Momenten geheimer Lust“. „Drei Stunden soll er für die Strecke von Bad Homburg nach Frankfurt gebraucht haben. Jeden ersten Donnerstag im Monat, so war es verabredet, machte er sich auf den Weg, zu fast noch nachtschlafender Zeit, denn wenn die Kirchturmglocken zehn Uhr schlugen, wollten sie sich sehen“, beschreibt Freddy Langer in der FAZ den Zustand, der beiden unerträglich ist – ihm zumal, weil er am selben Tag wieder zurück muss. Auf dem „Hölderlin-Pfad“, einem ausgeschilderten Regionalparkweg, kann man die Strecke seit 2008 nachwandern – 22 Kilometer hin, 22 Kilometer retour.

„Du bist unvergänglich in mir“

Nach zwei Jahren dann die endgültige Trennung, die noch unerträglicher ist und beide als gebrochene Menschen hinterlässt: „…denn die Hoffnung hält uns allein im Leben … Lebe wohl! Lebe wohl! Du bist unvergänglich in mir! und bleibst so lang ich bleibe“, schreibt Susette im Mai 1800. Im Jahr darauf nimmt Hölderlin eine Hauslehrerstelle in der Schweiz an, wird gekündigt und findet 1802 eine ähnliche Tätigkeit in Bordeaux. Im Juni reist er aus unbekannten Gründen zurück nach Deutschland, in angeblich so verwahrlostem und verwirrtem Zustand, dass Freunde ihn zunächst kaum wiedererkenn-en, als er Ende des Monats in Stuttgart eintrifft.

Spätestens hier muss ihn die Nachricht vom Tod der lungenkranken Susette erreicht haben, die sich seit der Trennung dem Leben verweigert haben soll und am 22. Juni 1802 in Frankfurt an den Röteln ihrer Kinder starb. Aber die Ereignisse dieses Monats sind in Hölderlins Leben bis heute unklar und werden von den Biographen auch verschieden beschrieben – einzig belegt ist gemäß dem Eintrag in seinem Pass, dass er am 7. Juni 1802 die Rheinbrücke bei Kehl überquerte. Was seitdem bis zu seiner Ankunft in Stuttgart geschah, liegt im Dunkeln und bietet Raum für viele Spekulationen. In den beiden deutschen Filmen „Hälfte des Lebens“ (1985, DDR) und „Feuerreiter“ (1997, BRD) hat er die tote Susette noch einmal in den Armen gehalten.

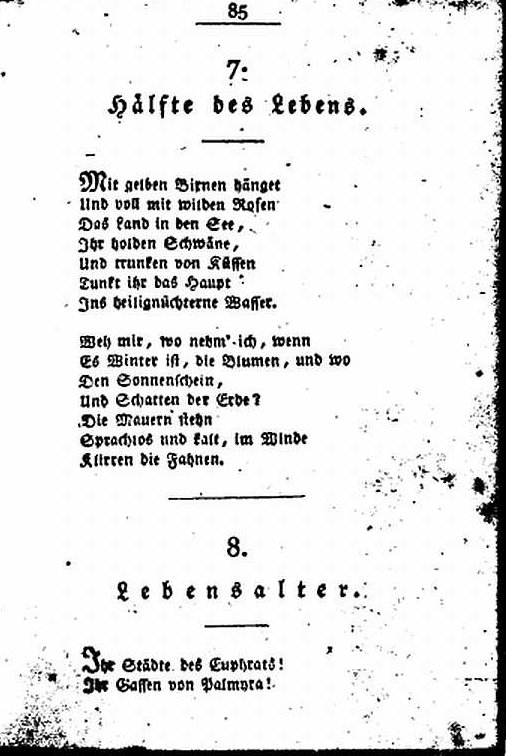

Hölderlin kehrt zurück nach Nürtingen, stürzt sich in Arbeit, übersetzt Sophokles und Pindar, beginnt einen großangelegten Zyklus vaterländischer Gesänge (u.a. „Der Rhein“). Und er schreibt noch manches Gedicht wie die Elegie „Brot und Wein“: „So komm! Dass wir das Offene schauen, / Dass ein Eigenes wir suchen, so weit es auch ist“ – dieser Wunsch blieb ihm ewig versagt, zumal mit Susette. Sein Freund Sinclair, der inzwischen Hessen-Homburger Regierungschef geworden war, verschafft ihm 1804 eine Stelle als Hofbibliothekar; das Gehalt zahlt Sinclair aus eigener Tasche. Für den Homburger Landgrafen Friedrich V. entstand unter anderem der Gesang „Patmos“. Doch er spürt offenbar, dass sich sein Leben wandeln wird, und schleudert „Hälfte des Lebens“ aufs Papier, die laut Rüdiger Görner „wohl am intensivsten interpretierten vierzehn Zeilen deutschsprachiger Lyrik“. Das Gedicht wurde vielfach vertont und in zahlreiche Sprachen übersetzt.

Als Sinclair 1805 wegen Hochverrats verhaftet und auch gegen den angeblich verwickelten „württembergischen Untertanen“ Hölderlin ermittelt wurde, bricht der seit der Jahrhundertwende als Hypochonder eingeschätzte Dichter zusammen. Zwar verlaufen die Vorwürfe im Sand, doch ein Gutachten eines Homburger Arztes vom April 1805 besagt, Hölderlin sei zerrüttet und sein Wahnsinn in Raserei übergegangen. Im August 1806 schrieb Sinclair an Hölderlins Mutter, er könne für seinen Freund nicht mehr sorgen.

Am 11. September 1806 wurde Hölderlin mit Gewalt von Homburg nach Tübingen ins Universitätsklinikum gebracht und galt von diesem Zeitpunkt an seinen Zeitgenossen als wahnsinnig. Nach einer 231-tägigen Zwangsbehandlung, mit deren Durchführung der Medizinstudent und spätere Dichter Justinus Kerner beauftragt wurde, folgte dann im Mai 1807 der Umzug ins Turmstübchen der Tischlerfamilie Zimmer, die vor allem seinen „Hyperion“ bewunderte. Hier lebte er bis zum 7. Juni 1843 – übrigens auch das Todesjahr Jakob Friedrich Gontards, der nicht wieder heiratete und 41 Jahre Witwer blieb. Von einem „vollständigen Rückzug auf die eigene, verworrene Innenwelt“ weiß sein Biograph Martin Glaubrecht.

„bis an die Grenzen der sagbaren Welt“

Hölderlin schrieb noch gelegentlich, spielte Klavier und genoss die Besuche des ihn verehrenden Dichters Wilhelm Waiblinger. Dem ist auch die erste romantische Stilisierung des kranken Hölderlin zu verdanken. Als Wahnsinniger tritt er in Eduard Mörikes Roman „Maler Nolten“ auf, als wahnsinniger „Freund Holder“ in Justinus Kerners „Reiseschatten“. 1826 erfolgte die Publikation einer ersten Werksammlung durch Gustav Schwab und Ludwig Uhland, jedoch ohne direkte Mitwirkung Hölderlins an der Herausgabe.

Zwischen 1829 und 1837 wurde der Dichter als „Tübinger Attraktion“ zunehmend Opfer zahlreicher, von ihm nicht selten als störend empfundener Besuche von Fremden und Reisenden. Insbesondere diesen Fremden gegenüber verhielt er sich oftmals sehr befremdlich und in geradezu schauspielerischer Weise „verrückt“. In einem Gedichtfragment heißt es: „Ach! wehe mir! / Es waren schöne Tage. Aber / Traurige Dämmerung folgte nachher“. Hölderlins Werk wurde von der zweiten Generation der Romantiker (Brentano, Schwab, Uhland) geliebt, geriet im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts aber mehr und mehr in Vergessenheit. Erst um die Jahrhundertwende besann man sich im Umkreis Stefan Georges – in eher mystifizierender Weise – auf den „großen Seher für sein volk“ (George); aber auch Nietzsche hatte ihn hoch geschätzt.

Abseits einer eher konservativen Hölderlin-Rezeption – die Ode „Der Tod fürs Vaterland“ war während der beiden Weltkriege besonders populär – haben sich auch dezidiert Linke wie Georg Lukács und Peter Weiss oder Anarchisten wie Gustav Landauer mit ihm befasst. In der neueren deutschen Lyrik finden sich viele Beispiele einer produktiven Auseinandersetzung, so die mittlerweile zu modernen Klassikern gewordenen Gedichte „Latrine“ von Günter Eich, „Variation auf ‚Gesang des Deutschen‘ von Friedrich Hölderlin“ von Peter Rühmkorf, „Hölderlin in Tübingen“ von Johannes Bobrowski und „Tübingen, Jänner“ von Paul Celan. Obwohl Hölderlins hymnischer Stil in der deutschen Literatur einmalig geblieben ist, hat seine prägnante und häufig fragmentarische Lyrik auch Heym, Trakl oder Bachmann beeinflusst. Brechts Bearbeitung der „Antigone“ des Sophokles beruht auf Hölderlins Übertragung.

Bis heute frappieren an diesem ruhelosen Sucher vor allem zwei Dinge. Zum einen der Versuch, die Antike als Ideenlabor für die Vision und Verkündigung einer umfassenden Erneuerung der politischen, gesellschaftlichen, kulturellen, ästhetischen und künstlerischen Verhältnisse zu benutzen. Angesteckt von den Idealen der Französischen Revolution träumt er von einer Zukunft ohne Staatlichkeit, ohne Unterdrückung und Bevormundung. Zum anderen die Wucht und Geschmeidigkeit der oft kaskadenhaft rhythmisierten rauschenden Sprache bis ins Textbild hinein. Einen „herzwilden, daseinsfrommen Klang“ erkennt Demmelhuber und das „Gefühl, als gehe es in jeder Zeile, mit jedem Wort um Leben und Tod, um absolut alles, um einen kühnen Aufbruch bis an die Grenzen der sagbaren Welt und darüber hinaus.“ Für diesen Aufbruch sollten wir, die offenbar nicht mehr aufbrechen können und wollen, dem posthum vielfach geehrten Genius heute noch dankbar sein.