„Mephisto des Staatsrechts“

6. April 2020 von Thomas Hartung

Er war sogar Bundespräsident Theodor Heuss eigens eine Antwort an Zeit-Chef Richard Tüngel wert. Darin heißt es, die „geistreiche Intelligenz dieses wendigen Mannes“ wolle niemand bestreiten. Er selbst aber sei „spießig oder altmodisch genug, ihn für eine von der moralischen Seite her … verhängnisvolle Erscheinung zu halten“. Hintergrund: als am 29. Juli 1954 der Text „Im Vorraum der Macht“ des „wendigen Mannes“ erschien, räumte die Zeit-Politikchefin, Marion Gräfin Dönhoff, erst ihren Schreibtisch und versuchte dann von außen alles, um Tüngel vom Sessel zu beißen, was diesen zu einem Beschwerdebrief an Heuss animierte. Antwort hin oder her: 1955 war Dönhoff am Ziel und Tüngel weg – und das wegen eines beschäftigungslosen Juristen.

Sein Name: Carl Schmitt. Er sei „der Prototyp des gewissenlosen Wissenschaftlers, der jeder Regierung dient, wenn es der eigenen Karriere nutzt. Wann immer die Nationalsozialisten Menschen beiseite räumen wollten, der eitle Professor aus dem Sauerland lieferte ihnen die passende rechtliche Begründung“, gab Thomas Darnstädt im Spiegel eine der wohl vernichtendsten Beurteilungen ab. „Ein rechter Denker, gewiss“, befindet Alexander Cammann in der Zeit und ergänzt allerdings: „den man sinnvoll liberal rezipieren konnte, wenn man intellektuell eigenständig genug blieb.“ Herfried Münkler bringt in der Welt das verbreitete Angst-Lust-Faszinosum um den Mann auf den Punkt: „Man muss mit Schmitt nicht inhaltlich einverstanden sein, um von seiner Art des Denkens fasziniert zu werden. Nicht selten haben sich in der alten Bundesrepublik darum Linke wie Rechte gleichzeitig auf ihn berufen.“

Als Jurist prägte Schmitt eine Reihe von Begriffen und Konzepten, die in den wissenschaftlichen, politischen und allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen sind, neben der bis heute vielfach rezipierten „Freund-Feind-Unterscheidung“ etwa die „Verfassungswirklichkeit“. Als politischer Philosoph polarisiert die „verhängnisvolle Erscheinung“ heute mehr denn je, ja wird gar als Vordenker von Antiliberalismus, Präsidialismus und Autoritarismus gegeißelt: „Die Interpretationen von Schmitts Politischer Theologie nehmen in dem Maße zu, wie die von Adornos Negativer Dialektik abnehmen“, resümierte Thomas Assheuer in der Zeit. Der wohl bekannteste und zugleich umstrittenste deutsche Staats- und Völkerrechtler mindestens der ersten Hälfte, ja vielleicht des gesamten 20. Jahrhunderts starb geistig umnachtet am 7. April vor 35 Jahren.

Als Zensor in München

96 Jahre zuvor, am 11. Juli 1888, war er in Plettenberg als zweites von fünf Kindern eines Krankenkassenverwalters zur Welt gekommen. Der Junge wohnte im katholischen Konvikt in Attendorn und besuchte dort das staatliche Gymnasium. Nach dem Abitur studierte Schmitt auf dringendes Anraten eines Onkels Jura, obwohl er sich zunächst für Philologie entschieden hatte, und traf zum Sommersemester 1907 in Berlin ein. Es sei eine faszinierende Frage, „wie anders die Fachgeschichte der Germanistik, wie anders aber auch die deutsche Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts verlaufen wäre, wenn es diesen Onkel nicht gegeben hätte“, mutmaßt Ernst Osterkamp in der FAZ. Kolportiert wird bis heute, dass Schmitt das Milieu der Hauptstadt körperliche Übelkeit bereitet habe. Schon ein Jahr später wechselte er an die Universität München und setzte dann sein Studium in Straßburg fort. 1910 promovierte er mit einer Arbeit über Schuld und Schuldarten, vier Jahre später habilitierte er sich.

1915 absolvierte Schmitt das Assessor-Examen und trat als Kriegsfreiwilliger in das Bayerische Infanterie-Leibregiment in München ein. Er sah aber nur durch ein Fenster in der Münchner Maxburg statt auf die Front: als Unteroffizier im stellvertretenden Generalkommando des I. bayerischen Armeekorps leitete er bis 1919 ein Subreferat, das sich mit Genehmigung oder Verbot der Ein- und Ausfuhr politisch brisanter Schriften, der Beobachtung der Friedensbewegung und der Verbreitung feindlicher Propagandatexte befasste. Kurz gesagt: er war Zensor. Einen Antrag von Thomas Mann, Einsicht in ein verbotenes Buch nehmen zu dürfen, lehnt er ab, aus Sicherheitsgründen. Dann besorgt er sich das Buch selbst und liest es heimlich. Er galt als Vielleser.

Im selben Jahr heiratete Schmitt die vermeintliche kroatische Adelstochter Pawla Dorotić, die er zunächst für eine spanische Tänzerin hielt. Parallel dazu unternimmt er lyrische und belletristische Versuche und gehört der sog. „Schwabinger Bohème“ an, war mit Hugo Ball, später Ernst Jünger befreundet. Es sei eine Tendenz seiner Zeit, „das Kleine hinauf, das Große hinab auf ein zulässiges Erreichbares zu ziehen“, schreibt er schon 1913 in den „Schattenrissen“. Schmitts Tagebuch kündet von Armut und Schulden auf der einen und von Ruhmesfantasien eines grenzenlos Ehrgeizigen auf der anderen Seite. Für Jens Hacke hat er „einen für seine Zeit nicht untypischen bürgerlichen Selbsthass verinnerlicht“.

Schon kurz nach der Habilitation veröffentlicht Schmitt in rascher Folge weitere Texte, etwa die „Politische Romantik“ (1919) oder „Die Diktatur“ (1921). Durch seine sprachmächtigen und schillernden Formulierungen – ein Resultat seiner Lese- und Schreibleidenschaft – wurde er auch unter Nichtjuristen schnell bekannt. Schmitt inszenierte seine Texte poetisch-dramatisch, versah sie häufig mit mythischen Bildern und Anspielungen und war überzeugt, dass „oft schon der erste Satz über das Schicksal einer Veröffentlichung entscheidet“ – das könnte so auch in einem Journalismus-Lehrbuch stehen. Viele dieser Eröffnungssätze, allen voran „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“, werden noch heute gerühmt. „Die Kühnheit der Formulierung lässt die Mühseligkeit kleinteiliger Problembearbeitung hinter sich, aber gerade darin haftet ihr etwas zutiefst Unpolitisches an“, weiß Münkler. Dabei sind seine Veröffentlichungen bis auf wenige Ausnahmen eher längere Essays denn theoretische Schriften.

Nach einer Lehrtätigkeit an der Handelshochschule München 1920 nahm Schmitt 1921 einen Ruf an die Universität Bonn an. Als sich Dorota, unter für ihn durchaus peinlichen Umständen, als Hochstaplerin entpuppt, wird die Ehe vom Landgericht Bonn 1924 zivilrechtlich annulliert, nicht aber kirchlich aufgehoben. Seit er, als Katholik, im Jahr darauf seine frühere Studentin Duška Todorović, eine Serbin, geheiratet hatte, blieb er bis zu deren Tode 1950 daher exkommuniziert. Aus dieser zweiten Ehe ging die Tochter Anima hervor, sein einziges Kind, das er noch um zwei Jahre überleben sollte.

„Vernichtung des Heterogenen“

In seine Bonner Zeit fällt zum ersten eine verstärkte Zuwendung zum Jungkatholizismus und zum Kirchenrecht („Politische Theologie“, 1922). Als Katholik war er von einem tiefen Pessimismus gegenüber Fortschrittsvorstellungen oder der Technisierung geprägt: „Schmitt beflügelt das tragische Lebensgefühl, wonach es ganz natürlich ist, dass in der Geschichte kein Rosenwasser versprüht, sondern Blut vergossen wird“, meint Assheuer. Schmitts unmittelbare zeitgenössische Erfahrung war nach 1918 geprägt von Kriegsniederlage, Ordnungsverlust, Untergang: Novemberrevolution, Münchner Republik, Kapp-Putsch, die Freikorps-Morde, die Ruhrbesetzung. Er dachte national, empfand Versailles und Völkerbund als Farce und betrachtete die junge Weimarer Republik als schwachen Staat, zerrieben von unterschiedlichen Interessengruppen und Weltanschauungsparteien. Aus dieser Haltung heraus artikulierte Schmitt früh und fast schon manisch die eigene Sehnsucht nach Ordnung.

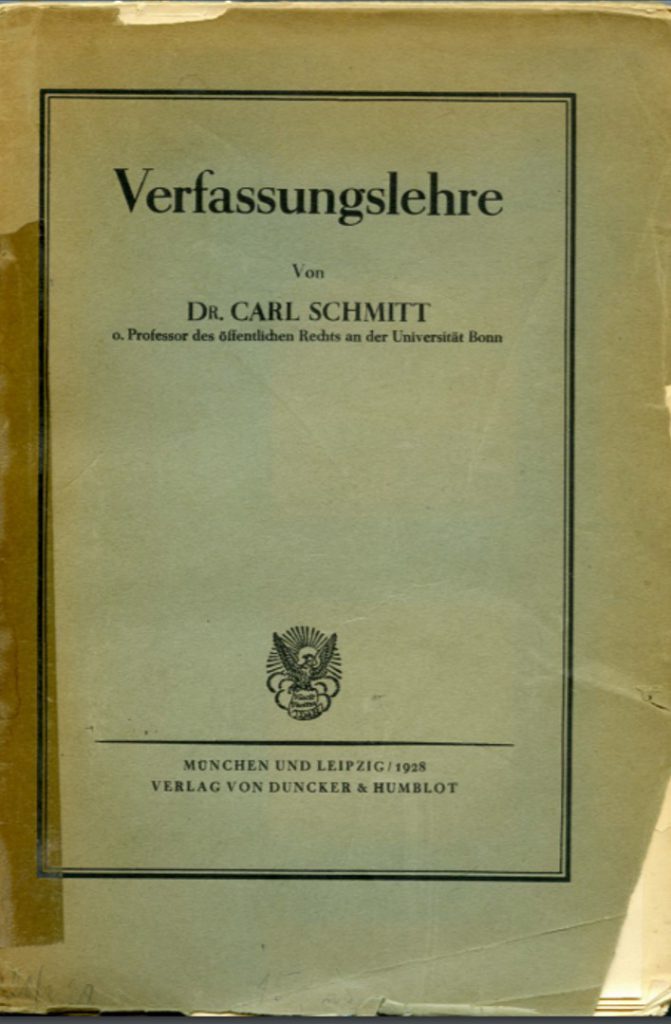

In die Bonner Zeit fallen aber auch seine erste explizit politische Schrift „Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus“ (1924) sowie sein bedeutendstes wissenschaftliches Werk, die „Verfassungslehre“ (1928). Als Essenz seiner politischen Theorie kristallisiert sich der Begriff der Dezision heraus, der Entscheidung, die er der Deliberation vorzieht, der Beratschlagung. Für den Bereich des Politischen, das eine besondere Stellung im Verhältnis zur Gesellschaft habe, sei dies die Unterscheidung von Freund und Feind. Durch die Abgrenzung gegenüber, ja durch den Konflikt mit einem äußeren Feind gelinge die Festigung der Gruppe nach Innen. Sollte dennoch einmal der Frieden ausbrechen, so handele es sich um die trügerische Ausnahme vom Krieg, dieser „äußersten Realisierung der Feindschaft“. Ihn schlug die Erbsündenlehre in den Bann, die ihm den Ursprung von Gut und Böse offenbarte, das Entweder- Oder existenzieller Entscheidung und die Wahrheit über den „Menschen im Ganzen“. Das biblische Gebot der Feindesliebe, so behauptet Schmitt, beziehe sich einzig und allein auf die private Sphäre, nicht aber auf den politischen Widersacher.

Auch der Konflikt mit einem inneren Feind sei denkbar: „Zur Demokratie gehört (…) notwendig erstens Homogenität und zweitens nötigenfalls die Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen.“ Gleichartigkeit wird bei ihm zum zentralen Kennzeichen von Demokratie; das machte ihn nach links anschlussfähig. „Die endlosen Aushandlungsprozesse und Kompromissbildungen zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und politischen Akteuren haben ihn auch ästhetisch abgestoßen“, so eine These Münklers zu Schmitts Liberalismuskritik. Die Weimarer Republik sah Schmitt als labiles politisches System, das den Deutschen von fremden Mächten übergestülpt worden sei. Wie für Spengler verkommt auch für ihn der Staat zur Beute der Parteien, die fern vom Volk hinter verschlossenen Türen ihre Geheimpolitik betrieben.

In der „Verfassungslehre“ unterzog er die Weimarer Verfassung einer systematischen juristischen Analyse und begründete eine neue wissenschaftliche Literaturgattung, die sich neben der klassischen Staatslehre als eigenständige Disziplin des Öffentlichen Rechts etablierte. Dem Pluralismus partikularer Interessen, der für ihn der Egoismus gesellschaftlicher Interessensgruppen war, setzte er die Einheit des Staates entgegen, die für ihn durch den vom Volk gewählten Reichspräsidenten repräsentiert wurde, und sieht die Homogenität von Repräsentant und Repräsentierten als Voraussetzung echter Demokratie, die für ihn eine Präsidialdemokratie sein muss. Der Staat hatte stark zu sein, um die Politik des Souveräns durchzusetzen.

Denn im Parlament stünden sich die verschiedenen Weltanschauungsparteien unversöhnlich gegenüber, es gebe nur noch Meinungs- und Interessenfronten, aber keinen Platz für Argumente, keinen Willen zum wirklichen Gespräch, schon gar nicht zur Einigung. Die politischen und sozialen Gegensätze in der Massendemokratie können nicht mehr über den Parlamentarismus integriert werden, so der Analytiker, der über „organisierte Unentschiedenheit“ schimpft. Der Souverän sollte über dem Recht, ja über der Verfassung stehen; seine Entscheidung schafft die Norm, wie Gott dem Moses die Gesetzestafeln diktierte. Das kann nur missverstehen, wer autoritär und totalitär, „totalen Staat“ und „totalen Krieg“ verwechselt.

„Alle wollen dasselbe“

1928 wechselte Schmitt nach Berlin, zuerst an die Handelshochschule, von 1933 – 1945 an die Friedrich-Wilhelms- (heute Humboldt-)Universität, und entwirft hier die Denkgebäude, die ihn laut dem Frankfurter Staatsrechtshistoriker Michael Stolleis als „Mephisto des Staatsrechts“ erscheinen lassen. „Sicher zielte Schmitt nicht auf den völkischen Führerstaat“, ist sich Stolleis gewiss. Doch fast alles, was Schmitt dachte, glaubte, schrieb und redete, gab das perfekte wissenschaftliche Unterfutter für das nun folgende Kapitel Deutschlands her. „Alle wollen dasselbe, deshalb wird in Wirklichkeit keiner überstimmt, und wenn er überstimmt wird, so hat er sich eben über seinen wahren und besseren Willen getäuscht“ – diesen an Jean-Jacques Rousseau angelehnten Satz schrieb Schmitt schon in seinem ersten Berliner Jahr. Er hätte auch von Stalin gesagt werden können. So waren für Schmitt Bolschewismus und Faschismus zwar „wie jede Diktatur antiliberal, aber nicht notwendig antidemokratisch“.

Anfangs positionierte sich der Mussolini-Bewunderer, der im Kabinett Schleicher Minister ohne Geschäftsbereich geworden war, gegen Hitler, den er als dumm und lächerlich bezeichnete. Nach dem Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 präsentierte sich der „Märzgefallene“ Schmitt dagegen als überzeugter Anhänger der neuen Machthaber – ob aus Opportunismus oder innerem Antrieb, ob als Problem der Theorie oder des Charakters, ist bis heute umstritten. Münkler betont den Charakter: „intellektueller Hochmut in Verbindung mit dem Karrierestreben eines ehrgeizigen Außenseiters haben Schmitt zeitweilig in engste Nähe zum Regime gebracht, und deren Ausdruck war seine Rechtfertigung der Morde an dem SA-Führer Röhm sowie dem ehemaligen Reichskanzler Schleicher“.

Am 11. Juli 1933 berief ihn Hermann Göring in den Preußischen Staatsrat – ein Titel, auf den er zeitlebens besonders stolz war. Noch 1972 soll er gesagt haben, er sei dankbar, Preußischer Staatsrat geworden zu sein und nicht Nobelpreisträger. Zudem wurde er Herausgeber der Deutschen Juristenzeitung und Mitglied der Akademie für deutsches Recht. Schmitt erhielt sowohl die Leitung der Gruppe der Universitätslehrer als auch die Fachgruppenleitung Hochschullehrer im NS-Rechtswahrerbund. Er entwickelte die Lehre vom konkreten Ordnungsdenken, der zufolge jede Ordnung ihre institutionelle Repräsentanz im Entscheidungsmonopol eines Amtes mit Unfehlbarkeitsanspruch findet. Diese „amtscharismatische Souveränitätslehre“ mündete in eine Propagierung des Führerprinzips und der These einer Identität von Wille und Gesetz („Der Wille des Führers ist Gesetz“), womit Schmitt seinen Ruf bei den Machthabern festigte.

Mehr als 40 Aufsätze in diesem Ton hat der Parteigenosse Nummer 2098860 zwischen 1933 und 1936 veröffentlicht. Allein sie halfen ihm nichts – eine Intrige beendete 1936 seine politische Vita, in deren Folge er alle Ämter in den Parteiorganisationen verlor. Der Mann, der sich nur allzu gern als „Kronjurist des Dritten Reiches“ hofieren ließ, war für den Hitler-Staat nicht viel mehr als ein nützlicher Idiot. Niemand könne sagen, der Staatsrechtsprofessor habe die Nazis an die Macht gebracht, gesteht Darnstädt. „Nichts von dem, was das NS-Regime angerichtet hat, wäre ohne Schmitt anders gelaufen“, muss Kolleis zugeben. Doch auch als Hochschullehrer versuchte er weiter, zum Stichwortgeber des Regimes zu avancieren. Das zeigt etwa sein 1939 zu Beginn des Zweiten Weltkriegs entwickelter Begriff der „völkerrechtlichen Großraumordnung“, den er als deutsche Monroe-Doktrin verstand. Dies wurde später zumeist als Versuch gewertet, die Expansionspolitik Hitlers völkerrechtlich zu fundieren: als sei die Deutung wichtiger als die Bedeutung – ein Phänomen, das ihm -zigfach widerfuhr.

„keine Kriegsgefangenen getötet“

Am 26. September 1945 verhafteten ihn die Amerikaner und internierten ihn bis zum 10. Oktober 1946 in verschiedenen Lagern, teilweise in Einzelhaft. Anlässlich der Nürnberger Prozesse wurde er von Chef-Ankläger Robert M. W. Kempner als „potentieller Angeklagter“ verhört. Zu einer Anklage kam es jedoch nicht, weil er eine Straftat im juristischen Sinne nicht feststellen konnte: „Wegen was hätte ich den Mann anklagen können?“, begründete Kempner diesen Schritt später. „Er hat keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, keine Kriegsgefangenen getötet und keine Angriffskriege vorbereitet“, zitiert ihn Darnstädt im Spiegel.

Schmitt gehörte zu den wenigen, die ihre Liaison mit dem Nationalsozialismus die akademische Karriere gekostet hat: Ende 1945 war er ohne alle Versorgungsbezüge aus dem Staatsdienst entlassen worden. Um eine Professur bewarb er sich nicht mehr, das wäre wohl auch aussichtslos gewesen. Stattdessen zog er sich in seine Heimatstadt Plettenberg zurück, wo er weitere Veröffentlichungen unter Pseudonymen vorbereitete und noch vierzig Jahre lebte. 1952 konnte er sich, schon verwitwet, eine Rente erstreiten, aus dem akademischen Leben aber blieb er ausgeschlossen: Eine Mitgliedschaft in der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer wurde ihm verwehrt.

An die schriftstellerische Produktivität der Weimarer Jahre hat er nicht mehr anschließen können – die Republik war wohl zu sicher, um von ihm unsicher geschrieben zu werden. „Aber Schmitts Schweigen hat die von ihm ausgehende Faszination eher erhöht. Man kann darin eine neue Variante der zuvor bereits gepflegten Strategie der Selbstverrätselung sehen“, feixt Assheuer. In seinen letzten Jahren sieht Münkler „einen verbitterten, eifersüchtigen, gelegentlich bösartigen Mann, der mit der Fassung ringt“. Doch die Probleme, über die Schmitt nachgedacht hat, blieben und haben nach seinem Tode noch an Brisanz gewonnen – und er wieder an Attraktivität angesichts der zunehmenden Kritik an kosmopolitischen Weltentwürfen und der Frustration über die aufs Akademische beschränkte Wirkung deliberativer Politikkonzeptionen.

Zeitlebens lehnte Schmitt einen naiven Universalismus der Menschenrechte und die irrealen Träume vom Erfolg des Völkerbunds als illusorisch ab und hielt etwa „Weltfrieden“ für einen unpolitischen Begriff, der keine Feindschaft mehr zuließ: „Wer Menschheit sagt, will betrügen“. Das liberale Denken hatte aus Schmitts Sicht verlernt, sich mit den harten politischen Realitäten auseinanderzusetzen. Die teilweise kultisch gefeierte belgische Politologin und Postmarxistin Chantal Mouffe darf als prominenteste linke Schmitt-Adeptin gelten: die Verleugnung der antagonistischen Natur der Gesellschaft und die Delegitimierung von Konflikt wirkten zutiefst depolitisierend, schreibt sie. Aber Schmitt wärme auch „die Sehnsucht nach ‚Herrschaft und Heil‘ wie auch den literarischen Anti-Judaismus eines Martin Walser“, so Assheuer, die „Gespenster seines Raumdenkens“ spukten in Peter Handkes Hass auf die UN „ebenso wie im gespreizten Elitismus eines Botho Strauß“.

Schmitt war immer schneller als die Politik – egal, welche; vielleicht liegt seine Renaissance vor allem darin begründet. „Er hatte immer die passenden Ideen schon parat und immer eine griffige Formulierung drauf“, meint Darnstädt. Manche seiner Sätze lesen sich bis heute quälend: „Was war eigentlich unanständiger: 1933 für Hitler einzutreten oder 1945 auf ihn zu spucken?“ Gesinnungstreue Schüler betrachten Schmitts faschistische Jahre als lässliche Sünde: Wer groß denkt, dürfe auch groß irren. Sein Denkstil beeinflusste daneben zahlreiche namhafte Publizisten und Juristen, allen voran den Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde, dem das an Schmitt angelehnte sogenannte „Böckenförde-Diktum“ zu verdanken ist, wonach der freiheitliche, säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebe, die er selbst nicht garantieren könne.

Ob er Antisemit war, wird bis heute kontrovers diskutiert. Abgesehen von seiner analytischen Brillanz, der schlagenden Verbindung von Bild und Begriff sowie seiner im Wortsinn ungeheuren Formulierungsgabe bleibt er präsent in der geheimnisumwitterten Rolle des Verfemten, die ihn „im ausgebombten Bewusstsein der jungen, nicht nur katholischen Intelligenz attraktiv“ machte, befand Assheuer: Schmitt sei der „fremde Gast“ in der Bundesrepublik, der „lebende Legitimitätsvorbehalt gegen das parlamentarische System“ gewesen. Und Schmitt bleibt präsent wegen Statements wie diesem: „Es gibt Verbrechen gegen und Verbrechen für die Menschlichkeit. Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden von Deutschen begangen. Die Verbrechen für die Menschlichkeit werden an Deutschen begangen.“ Solche Sätze beißen. Jeden.