„rechte Aggressoren“

20. April 2020 von Thomas Hartung

Vor 60 Jahren, am 21. März 1960, kam es bei einem Protestzug von 20.000 Menschen im südafrikanischen Sharpeville in der damaligen Provinz Transvaal nahe Johannesburg zu einem Massaker: Die Polizei erschoss 69 schwarze Demonstranten, mindestens 180 wurden verletzt. Der Protestgrund reichte lange zurück: Bereits 1923, lange vor der Apartheidperiode, war in Südafrika der Native Urban Areas Act (deutsch etwa: „Eingeborenenwohngebietsgesetz“) in Kraft getreten, der das Aufenthaltsrecht der schwarzen Landbevölkerung in städtischen Gebieten regelte. Die Anzahl derer, die sich in der Stadt aufhalten durften, wurde festgelegt und die Rechte der schwarzen Südafrikaner in den Städten dadurch stark eingeschränkt.

Für einen legalen Aufenthalt in den Städten musste jeder männliche schwarze Südafrikaner bei Ankunft in der Gemeinde sich in deren Verwaltung melden, seinen Arbeitsvertrag (contract of service) vorlegen und eine Gebühr für seinen Aufenthalt zahlen. Damit und den sog. „Passgesetzen“ sollte die Urbanisierung der schwarzen Bevölkerung begrenzt und auf diese Weise verhindert werden, dass die schwarze Bevölkerung die durch den Burenkrieg verarmten Buren auf dem Arbeitsmarkt verdrängte. Seit 1958 hatten schwarze Männer die Pflicht, ein reference book (Referenzbuch) als allgemeines Personaldokument ständigen mit zu führen – hatten sie dieses Dokument nicht dabei, konnten sie mit 50 Rand Geldstrafe oder bis zu drei Monaten Haft zur Verantwortung gezogen werden. Das führte seither zu ständigen Protesten – mit dem Massaker von Sharpeville als Höhepunkt.

Sechs Jahre später rief die Generalversammlung der Vereinten Nationen in einer Resolution den 21. März zum Internationalen Tag für die Beseitigung der Rassendiskriminierung aus. 1979 wurde dieser Gedenktag durch die Einladung der Vereinten Nationen an ihre Mitgliedsstaaten ergänzt, eine alljährliche Aktionswoche der Solidarität mit den Gegnern und Opfern von Rassismus zu organisieren: Die sog. Antirassismuswochen waren geboren, die hierzulande seit 1994 vom Interkulturellen Rat in Deutschland e.V. und seit 2016 von Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus geplant und koordiniert werden. Da die Jubiläumswochen in diesem Jahr aufgrund der Coronakrise real stark eingeschränkt waren, wichen die Organisatoren auf digitale Formate aus, mit medialer Begleitung, versteht sich.

„widerspricht dem Gleichheitsprinzip“

So boten die Badischen Neueste Nachrichten BNN dem politischen Soziologen Matthias Quent, der an den abgesagten Rassismuswochen in Karlsruhe teilnehmen sollte, ein Podium. Quent ist Gründungsdirektor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ), einer in Trägerschaft der sattsam bekannten Amadeu Antonio Stiftung 2014 eingerichteten außeruniversitären Forschungseinrichtung, die nach einer Vereinbarung des Thüringer rot-rot-grünen Koalitionsvertrags 2016 ihre Arbeit aufnahm. Quents Berufung wurde damals von AfD und CDU kritisiert, weil er zuvor Mitarbeiter der LINKEN-Abgeordneten Katharina König-Preuss war und diese laut Medienberichten schon vor Gründung des Instituts verlautbaren ließ, dass Quent zum Direktor berufen werde.

Die Stelle wurde zudem nicht öffentlich ausgeschrieben. Der damalige CDU-Fraktionschef Mike Mohring kritisierte weiter, das IDZ sei darauf ausgelegt, Aufgaben des Verfassungsschutzes zu übernehmen; anders als dieser unterstehe es jedoch keiner parlamentarischen Kontrolle. Und genau dies bestätigte Quent, der in dem langen Interview wie schon oft zuvor seine Geldgeber nicht enttäuschte und nicht nur erschreckende Aussagen lieferte, wonach die AfD völlig selbstverständlich „rechtsextrem“ sei, sondern als ebenso selbstverständlich auch das linke Gleichheitsnarrativ normalisierte.

So entstünde Rassismus, wenn „Gruppen ihre Privilegien und ihren Anspruch auf kulturelle oder wirtschaftliche Überlegenheit“ verteidigten, was dem „Gleichheitsprinzip“ widerspreche. Dass Quent hier das naturrechtliche Gleichheitsprinzip, den allgemeinen verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz neben diversen speziellen Gleichheitssätzen sowie „Gleichheit vor dem Gesetz“ mit der „Gleichheit vor dem Gesetzgeber“ in einen Topf wirft, war entweder abstrakt-naives Kalkül aus Nivellierungssehnsucht in der Tradition der französischen Revolution oder schlicht Unkenntnis. Unkenntnis des Redakteurs Alexei Makartsev, übrigens stellv. Ressortchef Politik des Blatts, war es in jedem Fall, denn sonst hätte der nachhaken müssen. Und dass die gesamte Menschheitsgeschichte auf der Verteidigung erlangter Errungenschaften beruht, wissen offenbar beide nicht oder wollen es nicht wissen.

„Unterscheidung zwischen wir und die Fremden aufgelöst“

Prompt fordert Quent nicht nur „Anti-Rassismus-Klauseln in den Landesverfassungen“, sondern „ein Selbstverständnis als Einwanderungsgesellschaft, in der die Unterscheidung zwischen ‚wir‘ und ‚die Fremden‘ aufgelöst wird“. Das ist kein Witz. Dass damit jede Differenzierung der Einwanderungsgründe unterbleibt und zugleich einer weiteren Begriffsmelange das Wort geredet wird, nämlich einer aus „Gewaltunterworfenen“, „Staatsbürgervolk“ (Demos), „Bevölkerung“ und „Volkszugehörigen“, bekommen beide wiederum nicht mit oder wollen es nicht. In dem Satz „Die Zivilgesellschaft kann zeigen, wie ein friedliches und solidarisches Zusammenleben durch die alltägliche Praxis von Gleichwertigkeit gelingen kann“, findet dieser Themenbereich einen vorläufigen Höhepunkt – ohne dass auch nur ansatzweise thematisiert wird, wie der gesellschaftliche Friede und erst recht der Sozialstaat mit solch einer aufgelösten Unterscheidung überhaupt noch haltbar ist.

Der zweite Themenbereich rankt sich um die Gleichsetzung „rechter“ und „rechtsextremer“ Anhänger und der Unterstellung, beide seien per se „rassistisch“. Das befördert diesmal aktiv der fragende Journalist: „Stehen wir der wachsenden rechten Gewalt ohnmächtig gegenüber?“ Darauf antwortet Quent prompt „Nein. Wir können ein soziales Klima schaffen, in dem die rassistische Gewalt unwahrscheinlicher wird.“ Damit hat Quent auf eine Frage geantwortet, die Makartsev gar nicht gestellt hatte – ohne dass der darauf einging. Auch hier wird weder auf saubere Begrifflichkeiten geachtet noch die Unterstellung, was denn rechte Gewalt sei, erklärt geschweige faktisch untersetzt – und von linker Gewalt natürlich geschwiegen.

Aber es kommt noch besser: Die Beobachtung der AfD sei „überfällig“, befindet Quent. Und er begründet das so: „Solange der Verfassungsschutz eine Deutungsinstanz ist, die sagt, was demokratisch ist und was nicht, muss man zur Kenntnis nehmen, dass die AfD programmatisch und ideologisch nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. In der Gesamtheit ist es eine rechtsextreme Partei…“. Wer jetzt meint, dass dieser Unsinn nicht mehr steigerbar ist, wird beim Weiterlesen eines Besseren belehrt, denn Quent bemüht nun auch die Kemmerich-Wahl von Erfurt, die die Demokratie destabilisiere: „Wir sehen die Erosion und Verletzlichkeit der parlamentarischen Demokratie durch rechte Aggressoren [sic!], die sich nicht an demokratische Gepflogenheiten halten und die Parlamente als Bühne nutzen, um die Demokratie vorzuführen.“

„Holzhammer-Propaganda“

„Mit solcher Holzhammer-Propaganda, dargeboten im Stil und mit dem Vokabular des Kalten Krieges, wird die faktenbefreite Spaltung der Bürger in Gut- und Schlechtmenschen weiter befördert“, erregt sich Baden-Württembergs AfD-Fraktionschef Bernd Gögel MdL. Er kritisiert neben dem moralisch verzerrten Demokratiebegriff des Interviews vor allem die Rassismus-Vorwürfe gegen seine Partei in einem Begriffsverständnis, das jüngst auch das ZDF etablierte: „Rassismus = Konstruktion von Gruppen + Zuschreibung von Attributen. Bei dieser Kindergarten-Definition aus der ‚poststrukturalistischen Quatsch-Soziologie‘, wie der Publizist Dimitrios Kisoudis erkennt, ist ein Konsens unmöglich. Denn erstens ist es demnach schon rassistisch, Aussagen über Gruppen zu treffen, weil Gruppen natürlich durch Attribute voneinander abgegrenzt werden. Zweitens darf man Unterschiede im Verhalten nicht benennen, die Gruppen regelmäßig kennzeichnen. Nach dieser irrsinnigen, linksradikalen Definition sind mehr Leute Rassisten, als es etwa potentielle AfD-Wähler gibt. Sich von Leuten zu distanzieren, die viel zahlreicher sind als man selbst, ist gleich doppelt sinnlos.“

Daneben ärgert Gögel, dass mit den BNN ausgerechnet ein Medium aus dem eigenen Bundesland diese Propaganda liefert. „Die Zeitung, die seit 1998 ein Auflagenminus von 32,5 Prozent zu verzeichnen hatte, gehört einer Stiftung, was eigentlich ihre Unabhängigkeit garantieren soll. Das Interview zeugt aber nicht von Unabhängigkeit, sondern von linker Einseitigkeit im Vorwahljahr. Wenn das ein Vorgeschmack auf die Publizistik des Wahlkampfs sein soll, dann wissen wir und die Bürger, welch bittere, ja ungenießbare Berichterstattung uns erwartet. Ich fordere die BNN auf, sowohl lexikalisch und stilistisch abzurüsten als auch sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein, die sie in Bezug auf argumentative und faktenbasierte Berichterstattung haben. Journalisten sollen Texte produzieren, keine Ideologie.“

Allerdings stehen die BNN damit längst nicht mehr allein, häufen sich in den letzten Wochen und Monaten doch vereinseitigende, tendenziöse Berichte. „Im wichtigsten deutschen Nachrichtenformat verhält sich die mediale Präsenz der beiden linken Oppositionsparteien DIE LINKE und Bündnis90/Die Grünen umgekehrt proportional zur Fraktionsstärke im Bundestag“, erkannte allein der Publizist Jerzy Röder nach einer gerade 4-Wochen-Inhaltsanalyse der Tagesschau auf achgut: „DIE LINKE 18 Statements, Bündnis90/Die Grünen 9 Statements, FDP 7 Statement, AfD 5 Statements“.

„Plädoyer für einen werteorientierten Journalismus“

Die Tendenzberichterstattung begann nicht erst bei den Hetzjagd-Fakenews von Chemnitz und endete noch nicht bei den WDR-Sendungen Monitor und Westpol, die im Januar nach Focus-Recherchen migrationsfreundliche und zugleich polizeikritische Berichterstattung gekauft hätten. Wir erinnern uns: Monitor-Chef Georg Restle hatte in einem „Plädoyer für einen werteorientierten Journalismus“ eine offengelegte Parteinahme nicht nur wahrhaftiger, sondern auch ehrlicher befunden – im Gegensatz zu einem von ihm konstatierten journalistischen „Neutralitätswahn“ (!). Allerdings ist auch der umgekehrte Fall beobachtbar: Als die MDR-Journalistin Wiebke Binder am Abend der sächsischen Landtagswahl von der AfD als „bürgerliche Partei“ sprach, erntete sie einen Shitstorm.

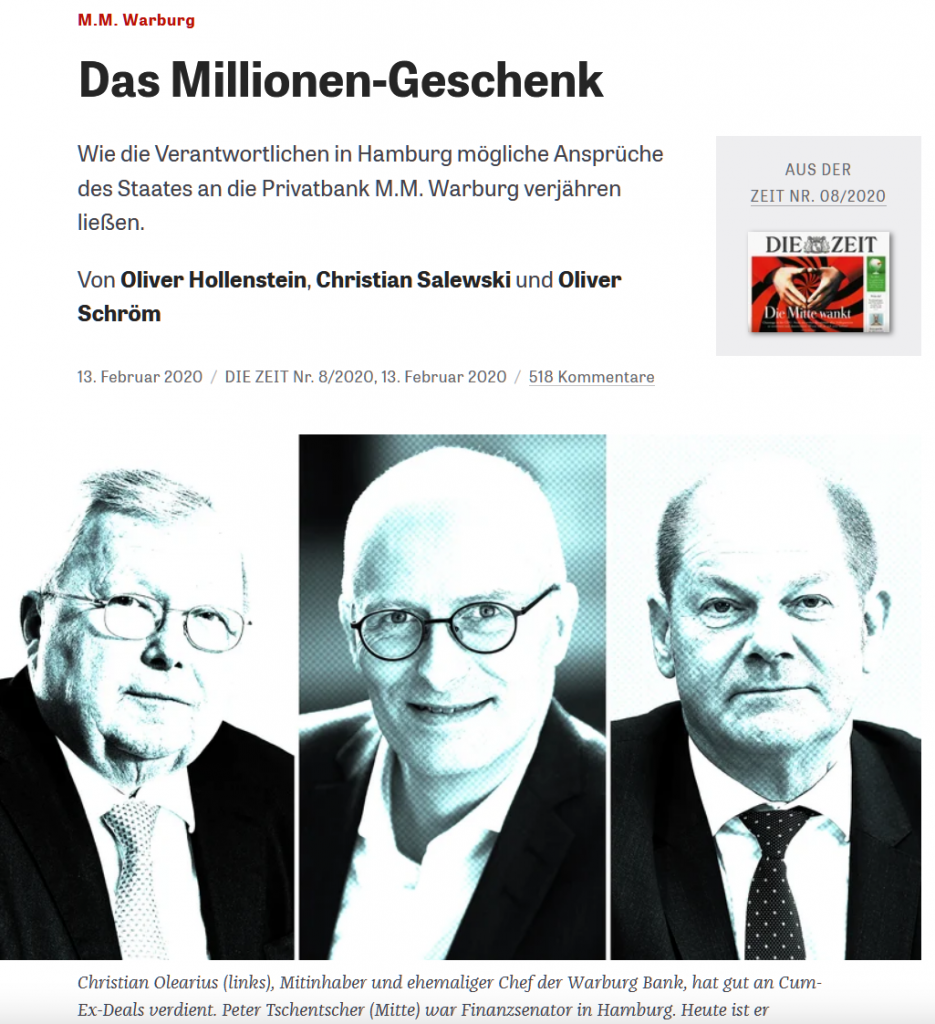

Und seit Februar diesen Jahres hat sich gar ein dritter, mittelbarer Kampfplatz eröffnet. Die Zeit und das NDR-Magazin Panorama hatten zehn Tage vor der Bürgerschaftswahl berichtet, dass Hamburgs Finanzbehörde 2016 eine Steuerschuld in Höhe von 47 Millionen Euro aus dem Jahr 2009 verjähren ließ. Außerdem wurde bekannt, dass es – entgegen Senatsangaben – ein Treffen zwischen Ex-Bürgermeister Olaf Scholz und Warburg-Chef Christian Olearius gegeben hatte. Dabei entstand der Eindruck, dass es eine verdächtige Nähe zwischen der Bank und der SPD geben würde – die prompt Stimmenverluste einfuhr. Fast ebenso prompt deuteten Abendblatt-Vize Matthias Iken sowie der langjährige Hamburg-1-Politikchef Herbert Schalthoff eine Art Wahlmanipulation an – die am Ende der AfD geholfen habe könnte.

Den Vogel jedoch schossen nach der bayrischen Kommunalwahl jüngst die Erlanger Nachrichten ab. Der Leiter ihrer Lokalredaktion, Markus Hörath, bewertete in einem Kommentar den Einzug der AfD in den Stadtrat – und damit das demokratisch erzielte Wahlergebnis! – als „nicht nur abstoßend, sondern auch ekelhaft“. Es verböte sich die Zusammenarbeit mit einer politischen Kraft, „die ihre ganze Energie aus der Hetze gegen Ausländer schöpft und völkisches, nationales Gedankengut wieder salonfähig machen will“. Gefragt sei „jetzt von den demokratischen Kräften im Stadtrat Souveränität und die Fähigkeit, die Saat der spalterischen AfD nicht noch weiter aufgehen zu lassen.“ Dass er damit selbst spaltet, weil er Menschen von vornherein von der Demokratie ausschließt, bekommt offenbar auch er nicht mehr mit.