„Energie und Ausdauer“

25. Dezember 2020 von Thomas Hartung

Wie es lange Zeit um sein Ansehen stand, illustriert treffend der Streit über die „Goldmaske des Agamemnon“, die er 1876 bei Ausgrabungen in Mykene fand. Ernst Curtius, der das historische Olympia ausgegraben hatte, meinte, das Gold der Maske sei viel zu dünn, um einen so mächtigen Herrscher damit auszustatten, und folgerte, dass das Grab aus der byzantinischen Ära stammen müsste. Der Privatgelehrte Ernst Bötticher behauptete sogar, dass er den Schmuck selbst habe herstellen lassen, um ihn heimlich zu vergraben. Aufgrund seines Geizes habe er nicht mehr Gold verwenden wollen. Beide hatten Unrecht – auch wenn sich später herausstellte, dass er nicht das Grab Agamemnons, sondern das eines mykenischen Fürsten einer vorhergehenden Dynastie gefunden hatte.

Glaubt man dem SAT 1- Zweiteiler „Der geheimnisvolle Schatz von Troja“ (2007), ist seine Lebensgeschichte genau das Märchen, das viele auch heute noch mit seiner Person verbinden: Ein Dorfjunge in Mecklenburg verträumt die Tage über Homers Epen. Aus dem versponnenen Buben wird ein kühl rechnender Großkaufmann, der sechzehn Sprachen beherrscht, als deutscher Generalkonsul in Sankt Petersburg amtiert und ein riesiges Vermögen anhäuft. Auf der Höhe des Erfolgs besinnt er sich der Kindheitsträume, entdeckt 1870 Troja, gräbt später, von deutschen und europäischen Gelehrten fortwährend verspottet, Agamemnons Mykene aus und Tyrins, den legendären Fürstensitz des Nestor. In zweiter Ehe heiratet er eine schöne junge Griechin, die ihm bei seiner Arbeit zur Seite steht. Die Krönung ihrer Mühen sind Goldschätze, die sie in Troja und Mykene finden. Er schenkt Trojas Gold dem Deutschen Reich und wird endlich anerkannt.

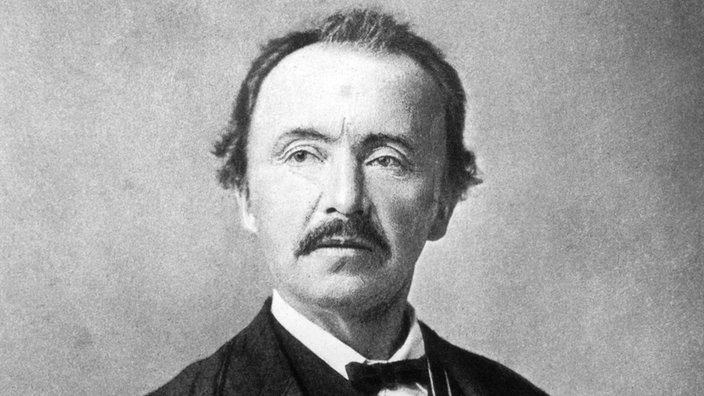

Doch seine Biographie liest sich nicht nur wie ein Märchen, sondern ist es teilweise auch, erfunden und niedergeschrieben von ihm selbst. „Diese ruhmsüchtige Fabulierlust war gekoppelt an die verbissene Buchstabengläubigkeit des Mannes, der – oft wider besseres Wissen – jede Zeile der Ilias beim Wort nahm und so die Wirklichkeit zwang, ihm zu Willen zu sein“, erklärt Dieter Bartetzko in der FAZ. Was nicht in sein Bild der homerischen Epoche und nicht in sein Selbstbild passte, habe er ausgeblendet. In seinem romantischen Fanatismus sei er „ein für jene Ära typischer Deutscher“ gewesen, „ein faszinierendes Gemisch aus Empfindsamkeit und Härte“: Heinrich Schliemann, der am 26. Dezember 1890 starb.

Vom Kaufmann zum Studenten

Der Pastorensohn kam am 6. Januar 1822 fünftes von neun Kindern in Neubukow im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin zur Welt und wuchs in Ankershagen auf. Es sei nicht die Ilias gewesen, sondern „Die Weltgeschichte für Kinder“ von Georg Ludwig Jerrer, die er zu Weihnachten 1828 geschenkt bekam, aus der nach eigenen Angaben sein Entschluss zur Suche nach der antiken Stadt Troja erwuchs. Als die Mutter 1831 nach der Geburt des neunten Kindes starb, kam Heinrich in die Familie seines Onkels, der ebenfalls Pastor war. Als Schliemanns Vater das Schulgeld für das Gymnasium Carolinum in Neustrelitz nicht bezahlen konnte, musste er nach nur drei Monaten den Weg zum Abitur abbrechen und auf die Realschule wechseln. Ostern 1836 begann er eine Kaufmannslehre als Handelsgehilfe in Fürstenberg/Havel und wollte nach Beendigung seiner Lehrzeit zu Ostern 1841 gemeinsam mit einem Schulfreund nach Nordamerika auswandern.

In Rostock erlernt er zunächst Englisch und Buchführung und beschließt, krank und verarmt nach vergeblicher Arbeitssuche in Hamburg, nach Venezuela auszuwandern. Doch vor der holländischen Küste erleidet er Schiffbruch und sucht nun in den Niederlanden sein Glück. Zum Jahreswechsel 1841/42 findet er eine Anstellung als Kontorbote bei der Firma F.C. Quien in Amsterdam und beginnt, sich autodidaktisch Fremdsprachen anzueignen. Auf Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch und Russisch folgen später u.a. Portugiesisch, Schwedisch, Polnisch und Neugriechisch. Bis zum Beginn seiner Grabungsleidenschaft 1870 erlernt er 16 moderne Fremdsprachen in Wort und Schrift, verwendet sie für Korrespondenzen und Tagebücher und übt sie immer wieder systematisch auf Reisen. Daneben eignet er sich Altgriechisch, Lateinisch, Hebräisch und Sanskrit an. Man vermutet eine Inselbegabung.

1844 wird er beim Amsterdamer Handelshaus B.H. Schröder & Co. zunächst Korrespondent und Buchhalter, dann als Handelsagent nach St. Petersburg geschickt. Bereits ein Jahr später eröffnete er dort ein eigenes Handelshaus auf dem Newski-Prospekt und erwarb 1847 die russische Staatsbürgerschaft. Besonders erfolgreich wurde Heinrich im Kolonialwarenhandel, vor allem mit Indigo, Genussmitteln und Industrierohstoffen. Der Briefwechsel mit seinem Bruder Ludwig, der in Kalifornien Goldsucher war, zog ihn 1850 bis 1852 nach Amerika. Er gründete eine Bank für Goldhandel in Sacramento und begann, erfolgreich in amerikanische, später auch kubanische Eisenbahnprojekte zu investieren.

Zurück in Europa heiratete er am 12. Oktober 1852 in der Isaakskathedrale eine russische Kaufmannstochter. Die nach russisch-orthodoxem Ritus geschlossene Ehe führt zu drei Kindern und festigte seine gesellschaftliche Stellung. Sein geschäftlicher Glücksfall sollte der Krimkrieg 1853 – 1856 werden: Unter geschickter Umgehung der Seeblockade lieferte er große Mengen von Munitionsrohstoffen wie Blei, Schwefel und Salpeter über den Landweg an die zaristische Armee und wurde reich. 1855 notierte er an der Petersburger Börse als Kaufmann mit dem höchsten Handelsumsatz und einem Geschäftsvolumen von einer Million Talern. Nach Kriegsende erwägt Schliemann, aus dem Handel auszusteigen, zu reisen, Land zu erwerben und erwähnt erstmals, „das Vaterland meines Lieblings Homer“ besuchen zu wollen.

Bereits 1858/59 unternimmt er Reisen nach Europa und den Nahen Osten. 1861 wird er für drei Jahre zum Richter beim St. Petersburger Handelsgericht gewählt und danach, gemeinsam mit seiner Frau, erblicher Ehrenbürger Russlands. 1864 gab er seinen russischen Wohnsitz auf und ging auf ausgedehnte Studienreisen nach Asien sowie Nord- und Mittelamerika. Im Jahr darauf verfasste er sein erstes Buch und begann mit 42 Jahren 1866 Sprachen, Literatur und Altertumskunde an der Sorbonne in Paris zu studieren. Er nimmt seinen Wohnsitz in der französischen Hauptstadt und erwirbt Mietshäuser im Wert von 1,7 Millionen Francs.

Erfolgreicher Schatzsucher

Im April 1868 begann Schliemann seine erste Forschungsreise nach Griechenland. Zunächst suchte er auf Korfu nach Spuren der Phäaken, bei denen Odysseus laut Homer strandete, und erreichte Ende Juli 1868 Ithaka. Erstmals versuchte er sich als Ausgräber, heuerte örtliche Hilfskräfte an und suchte neun Tage lang vergeblich nach dem in der Ilias beschriebenen Palast des Odysseus. Anfang August reiste er dann in die Troas, wo er den dort ansässigen amerikanischen Konsul Frank Calvert kennen lernt. Nach intensiven Ortsbegehungen zur vermutlichen Lage der legendären Stadt des Priamos teilte er die Meinung Calverts, dass sich die Burg unter dem Hisarlık verbergen müsse, und beantragte eine Grabungserlaubnis.

Im September 1868 reiste Schliemann zurück nach Paris und schrieb dort sein Buch „Ithaka, der Peloponnes und Troja“, für die ihm die Universität Rostock 1869 den Doktortitel zuerkennt. Im selben Jahr reiste er in die USA, um die amerikanische Staatsbürgerschaft zu erlangen, mit der er seine damals in Europa unauflösbare russisch-orthodoxe Ehe scheiden lassen konnte. Gleichzeitig ließ er sich von einem befreundeten Athener Erzbischof Fotografien griechischer Heiratskandidatinnen zusenden. Nach seiner Rückkehr nach Griechenland heiratete er die 17-jährige Sophia Engastroménos am 24. September 1869 nach griechisch-orthodoxem Ritus in der Meletios-Kirche in Kolonos, dem Geburtsort des Sophokles. Nach der Hochzeitsreise kehrte das Ehepaar Anfang 1870 nach Athen zurück und bezog zunächst eine Stadtvilla.

Im selben Jahr wählte ihn die griechische philologische Gesellschaft in Konstantinopel zum korrespondierenden Mitglied. Da die Grabungserlaubnis auf sich warten ließ, begann Heinrich illegal mit Hilfsarbeitern im April einen 20 Meter langen und bis zu 3 Meter tiefen Graben auszuheben, der bereits zur Entdeckung mehrerer Siedlungsschichten führte. 1871 begann er nach den Plänen des Architekten Ernst Ziller ein Stadthaus in Athen zu erbauen, das er „Iliou Melathron“ („Palast von Ilios“) nennen, ganz nach der griechischen Mythologie einrichten und zu einem Zentrum der Athener Gesellschaft machen wird. Aus der Ehe mit Sophia gehen zwei Kinder hervor, die er nach Protagonisten der Homerischen Dichtung Andromache und Agamemnon nennt.

Mit der inzwischen erteilten Grabungserlaubnis führt er 1871, 72 und 73 drei Grabungskampagnen in Troja durch. Während der letzten entdeckt er am 31. Mai einen Goldschatz aus Waffen, Vasen, Kelchen und Schmuck, den er „Schatz des Priamos“ nennt und illegal außer Landes schafft. In diesem Schatz sieht er das Beweismittel für die Wahrhaftigkeit Homers und die Existenz des legendären Troja. Tatsächlich ist dieser Grabungsbereich, Troja II, weitaus älter; die „Burg des Priamos“ aus der mykenischen Zeit wird bei späteren Grabungen unter der Leitung seines ehemaligen Assistenten Wilhelm Dörpfeld in einer anderen Schicht verortet. Unstrittig ist aber von nun an, dass sich das legendäre Troja auf dem Berg Hisarlık befindet.

Mit dem Schatz verfuhr er genauso hemdsärmelig wie mit all seinen Unternehmungen: Obwohl durch die Grabungserlaubnis zur Abgabe verpflichtet, brachte er ihn heimlich über die Grenze nach Athen und schickte an die wichtigen wissenschaftlichen Gesellschaften Europas Depeschen, in denen er seine Entdeckung bekanntgab. Die Türkei verklagte ihn vor einem griechischen Gericht auf die Herausgabe der Hälfte der Funde. Der ein Jahr dauernde Prozess endete mit dem Urteil auf Zahlung von 10.000 Goldfranken. Kulanzhalber zahlte er jedoch 50.000 Goldfranken an das Kaiserliche Museum in Konstantinopel und trat einige weniger bedeutsame Fundstücke ab.

Nachdem sowohl der Louvre als auch die Eremitage einen Ankauf ablehnten, stellte Heinrich den Schatz 1877 bis 1880 in London aus und schenkte ihn auf Initiative seines Freundes Rudolf Virchow, der an vierten Troja-Kampagne 1879 persönlich teilnahm, schließlich 1881 „dem Deutschen Volke zu ewigem Besitze und ungetrennter Aufbewahrung in der Reichshauptstadt“. Gleichzeitig wurde er Ehrenmitglied der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte und erhielt die Ehrenbürgerschaft der Stadt Berlin. Kaiser Wilhelm I. bedankte sich in einem persönlichen Brief an Schliemann und entschied, dass der Schatz im gerade im Bau befindlichen Museum für Völkerkunde Berlin ständig ausgestellt werden solle.

„Vater der mykenischen Archäologie“

Zwischendurch hatte Heinrich auch in Mykene, wo er die Goldmaske fand, sowie in Alba Longa und Motye in Italien gegraben und war auf eine Vortrags- und Museumsreise durch Europa gegangen. In London erscheint „Mykenae“ mit einem Vorwort des ehemaligen und künftigen britischen Premierministers William Ewart Gladstone. Die englische, deutsche und amerikanische Ausgabe erscheinen gleichzeitig, die französische folgt ein Jahr später. In den USA wird „Mykenae“ 1878 zum Buch des Jahres. 1880 veröffentlicht er „Ilios. Stadt und Land der Trojaner“ mit einem Vorwort von Rudolf Virchow in Leipzig, London und New York und beginnt den Text mit einer „Selbstbiografie“, in der er zahlreiche Legenden um seine Person rankt.

1882 beginnt er seine sechste Grabungskampagne in Troja 1882 mit Hilfe des Architekten Wilhelm Dörpfeld und wird Ehrenmitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, im Jahr darauf auch Ehrendoktor der Universität Oxford. „Troja. Ergebnisse meiner neuesten Ausgrabungen“ erscheint in Leipzig und London. 1884 wendet er sich gemeinsam mit Dörpfeld der Ausgrabung des Palasts auf der Burg von Tiryns zu, das Buch dazu veröffentlicht er im Jahr darauf in Leipzig, Paris, London und New York. Königin Victoria verleiht ihm in London die „Große Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft“. 1888 nimmt Heinrich nach einer Nilreise gemeinsam mit Virchow auch Grabungen im ägyptischen Alexandria in Angriff, um vergebens das Grab Alexanders des Großen zu suchen.

1889 und 90 organisiert er zwei Trojakonferenzen in Hisarlık unter Beteiligung hochrangiger Gutachter sowie seines Kritikers Bötticher. Die Konferenzprotokolle verschaffen ihm volle Genugtuung, er beginnt eine erneute Grabungskampagne in Troja mit Dörpfeld und Virchow. Im April 1890 reist er mit Virchow durch die Troas zum Berg Ida, zu den Quellen des Skamander, und zieht sich eine Erkältung zu, in deren Folge er fast taub wird. Am 13. November unterzieht er sich einer Ohrenoperation in Halle/Saale und verlässt gegen den dringenden Rat des Arztes die Klinik vier Wochen später. Auf der Rückreise nach Athen stirbt er in Neapel an den Operationsfolgen. Sein Leichnam wird überführt und im Januar zunächst beigesetzt, bevor er 1892 im prächtigen, wiederum von Ziller entworfenen neoklassizistischen Mausoleum im Stile eines Heroentempels auf dem Ersten Friedhof von Athen seine endgültige Ruhe findet.

Sein unbekümmertes Vorgehen bei den ersten Grabungen in Hisarlık – er konnte sich auf keinerlei Vorbilder stützen – hat Heinrich anfangs viel Kritik eingebracht. Dass er seine Methoden grundlegend geändert hat, machte ihn neben Dörpfeld zu einem der Wegbereiter der Archäologie als Feldarbeit und der wissenschaftlich-methodischen Grabungstechnik, die bis dahin lediglich in der schatzsucherhaften Aushebung wertvoller Einzelobjekte bestand, nicht aber in der nun systematischen Freilegung eines Grabungsareals. Zu den von ihm eingeführten neuen Forschungsmethoden gehören unter anderem die Voruntersuchung des Geländes durch Sondagen (Suchgräben), die Beachtung der Stratigraphie (Schichtenfolge) sowie die Suche nach der Leitkeramik („Leitfossil“) für die einzelnen Schichten. Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaften wie Paläographie, Topographie und Chemie geht auf ihn zurück. Zudem rückten seine Berichte über die Zusammenhänge zwischen Tiryns, Mykene und Kreta diese Stätten erst in das Bewusstsein der Geschichtswissenschaft, weshalb er heute als „Vater der mykenischen Archäologie“ anerkannt ist.

Heute tragen Schulen ebenso seinen Namen wie das Institut für Altertumswissenschaften der Universität Rostock, ein Asteroid und ein Mondkrater. Sein Elternhaus in Ankershagen beherbergt seit 1980 das Heinrich-Schliemann-Museum. 1990 gaben sowohl die DDR als auch die Deutsche Bundespost gemeinsam mit der griechischen Post ELTA eine Sondermarke aus Anlass von Schliemanns 100. Todestag aus. Schlecht erging es unterdessen seinem Schatz, um dessen Rückkehr nach Troja sich inzwischen die Türkei bemüht: 1945 als Beutekunst in die Sowjetunion gebracht, wurde sein Aufenthalt geheim gehalten, erst 1993 bestätigt und seit 1996 in der ständigen Sammlung des Puschkin-Museums gezeigt. Im Schliemann-Saal des Museums für Vor- und Frühgeschichte Berlin sind seit 2009 wichtige Teile als Kopie sowie die wenigen, von der Sowjetunion an die DDR sowie von Russland 1992 an Deutschland zurückgegebenen Teile im Original ausgestellt. „Talent bedeutet Energie und Ausdauer. Weiter nichts“, schrieb Schliemann einst. Daran hielt er sich. Bis zuletzt.