Der Mann, der Bismarck besiegte

31. Juli 2021 von Thomas Hartung

Wohl für eine „Professorenidee“ hielt Bismarck die Vorstellung, dass in einem geeinten Land mit einer modernen Verwaltung und einer aufblühenden Industrie und Medienlandschaft auch die Rechtschreibung genormt werden müsse. Zwar war um 1800 die Vereinheitlichung der deutschen Rechtschreibung schon recht weit gediehen: Goethe und Schiller richteten sich nach Johann Christoph Adelungs Wörterbuch (1774–1786), könnte man etwas vereinfacht sagen. Und dieser erste wissenschaftlich vorgehende Wörterbuchautor orientierte sich an der Rechtschreibung von Martin Luthers Meißner Kanzleisächsisch, die seit drei Jahrhunderten vor allem die Drucker nach und nach immer klarer geregelt hatten.

Das änderte sich im Zuge der frühbürgerlichen Revolution ausgerechnet durch Jakob Grimm, der, getrieben von der romantischen Idee, dass im Mittelalter alles besser gewesen sei, die Rechtschreibung der Gegenwart durch die Wiedereinführung mittelhochdeutscher Schreibgewohnheiten reformieren wollte: So schlug er radikale Kleinschreibung und die Ersetzung von ß durch sz vor. Der Mediävist Karl Weinhold forderte gar, man sollte künftig leffel statt Löffel schreiben, weil sich das unhistorische ö nur durch fehlerhafte Aussprache seit dem Mittelhochdeutschen eingeschlichen habe. Die Anhänger Grimms und Weinholds wurden deshalb von ihren Gegnern als „leffel-Fraktion“ verspottet.

Diese Gegner nannten sich „fi-Partei“. Als Vertreter des phonetischen Prinzips „Schreibe, wie du sprichst“ wollten sie die Buchstaben f, v und ph durch ein einheitliches f ersetzen und das Dehnungs-h weitgehend abschaffen – dann hätte man nicht mehr „Vieh“, sondern „fi“ geschrieben. Aber leichter gesagt als getan, denn man hatte nur lateinische Buchstaben, und für einige Laute der deutschen Sprache gab es keine Zeichen. Zum Beispiel für das „ch“ wie in „Becher“ oder das „sch“ wie in „Schwer“. Zeichenkombinationen mussten helfen. Beide Lager trafen auf der Berliner „Orthograpischen Konferenz“ 1876 aufeinander: Der preußische Kultusminister nahm die reichsweit einheitliche, verbindliche Regelung der Rechtschreibung in die Hand, nachdem als erstes Land Hannover im Jahr 1855 verbindliche Regeln für die Schulorthografie aufgestellt und Württemberg nachgezogen hatte.

Auf der Konferenz setzten sich mit demokratischer Mehrheit die „fi“-Phonetiker durch. Bismarck tobte, verbot die neue Rechtschreibung in Preußen und drohte, „jeden Diplomaten in eine Ordnungsstrafe zu nehmen, welcher sich derselben bediene“. Der Abgeordnete Lucius notierte, was der Reichskanzler dachte: „Man mute den Menschen zu, sich an neue Maße, Gewichte und Münzen zu gewöhnen, verwirre alle gewohnten Begriffe, und nun wolle man auch noch eine Sprachkonfusion einführen. Das sei unerträglich.“ Einen Monat später erklärte Kultusminister Falk die Konferenz für gescheitert. Den Zug zur Einheitsschreibung konnte Bismarck damit aber nur entschleunigen, nicht aufhalten. Denn ein Vertreter der „fi-Fraktion“ nahm die schon existierenden Regelbücher, verglich sie, ermittelte die häufigsten Schreibweisen, von denen man annehmen konnte, sie würden sich mittelfristig durchsetzen, und legte das Resultat vier Jahre später vor: Konrad Duden, der am 1. August vor 110 Jahren in Sonnenberg starb.

Beurteilung nach Sprachtradition des Lehrers

Er war am 3. Januar 1829 als zweiter Sohn eines Gutsbesitzers, Branntweinbrenners und Eisenbahnbeamten auf Gut Bossigt in Lackhausen bei Wesel am Niederrhein geboren worden. 1833 zog seine Familie in die Altstadt von Wesel, wo er 1846 sein Abitur ablegte. Danach studierte er vier Semester Geschichte, Germanistik und Philologie in Bonn, wo er der Studentenverbindung Germania beitrat. Im Revolutionsjahr 1848 beteiligte sich Duden an den Demonstrationen der Burschenschaften, brach das Studium aus finanziellen Gründen ab und nahm eine Stelle als Hauslehrer in Frankfurt an, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Bis 1854 war er bei der Familie des Senators Eduard Franz Souchay beschäftigt und unternahm ausgedehnte Studienreisen nach England und in die Schweiz.

1854 holte er mit besonderer Genehmigung das Staatsexamen an der Universität Bonn nach und promovierte im gleichen Jahr „in absentia“, also mit schriftlich eingereichter Arbeit und ohne mündliche Prüfung, in Marburg. Die an die Promotion anschließende Referendarzeit in Soest bricht Duden vorzeitig ab und nimmt eine Hauslehrerstelle in Genua an. Hier lernt er Adelinde Jakob kennen, die Tochter des deutschen Konsuls, die er 1861 heiraten und mit ihr sechs Kinder bekommen wird. Zwei Jahre zuvor war er nach Deutschland zurückgekehrt und hatte eine Stelle als Prorektor an einem Soester Gymnasium angenommen. Nach zehn Jahren wechselt er 1869 als Gymnasialdirektor ins thüringische Schleiz.

Hier stellt er 1871 erstmals Regeln zur Rechtschreibung nach dem phonetischen Prinzip zusammen. Denn in Schleiz trafen fränkische, thüringische und sächsische Dialekte zusammen, so dass die Beurteilung der Orthographie eines Schülers davon abhing, aus welcher Sprachtradition der jeweilige Lehrer kam: was bei dem einen richtig war, strich der andere als Fehler an. Durch sein Standardwerk hatte Duden insbesondere bildungsfernen Schichten das Lesen und Schreiben erleichtern wollen. Diese Schrift, zum Gebrauch in seinem Gymnasium bestimmt, war bald in Fachkreisen sehr bekannt und wurde 1872 erweitert zur Abhandlung „Die deutsche Rechtschreibung. Abhandlungen, Regeln und Wörterverzeichnis mit etymologischen Angaben“ – dieser sog. „Schleizer Duden“ war die Grundlage seiner Einladung zur Berliner Konferenz. Im Konferenzjahr wechselte er als Direktor des Königlichen Gymnasiums nach Hersfeld, wo er bis 1905 wirkte.

„schnelle und sichere Lösung“

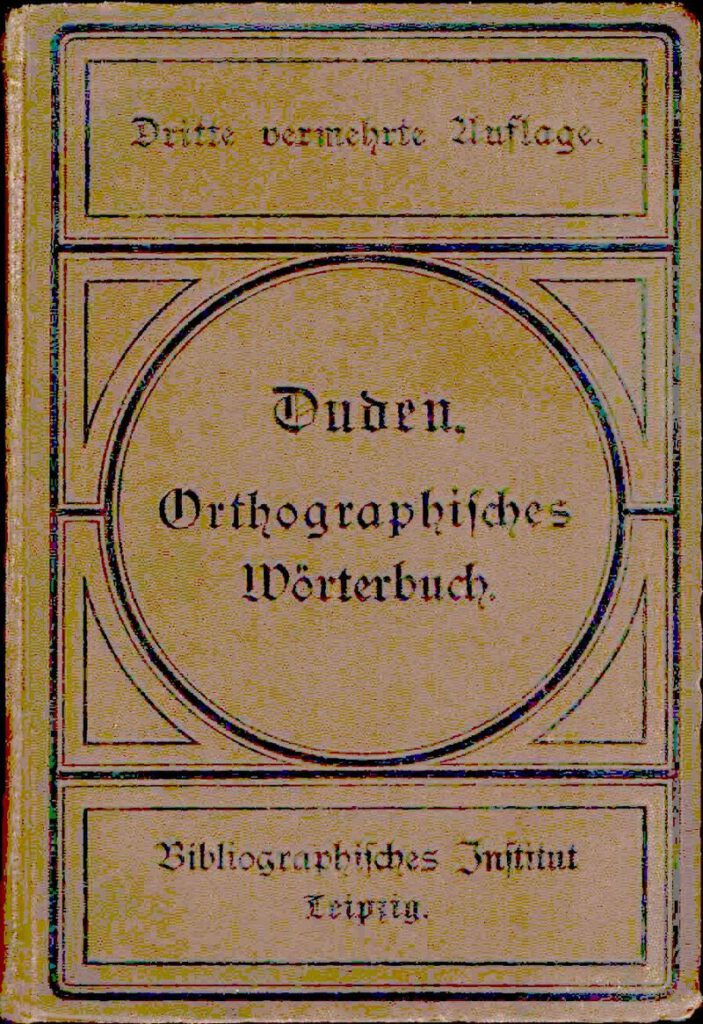

Als er dann am 7. Juli 1880 sein „Orthographisches Wörterbuch“ vorlegte, hatte er auf 187 Seiten etwa 27.000 Wörter gesammelt, die er in den Regelbüchern vor allem aus Bayern, Preußen, Österreich und sogar Kleinstaaten wie Mecklenburg-Strelitz fand. Es ist die Urform des heute längst nach seinem Begründer einfach nur Duden genannten Nachschlagewerks, das gerade in der 28. Auflage erschienen ist. Bevorzugt entschied sich Duden für die Varianten des amtlichen Preußischen Regelbuchs, das sein Gesinnungsgenosse Wilhelm Wilmanns kurz zuvor im Auftrag des neuen preußischen Bildungsministers Robert Viktor von Puttkamer verfasst hatte – immer noch gegen Bismarcks Willen.

Die Anzeige im „Börsenblatt“ versprach jedermann für eine Mark ein „Nachschlagebuch, das ihnen in jedem Zweifel schnelle und sichere Lösung bringt“. Weil es sich an der Praxis der Schreibenden orientierte, entwickelte es sich bald zum Bestseller. Schulen, Setzer, Drucker und Korrektoren richteten sich nach ihm, und Konrad Duden erreichte, was die erste staatliche Konferenz vergeblich angestrebt hatte: die Einheitsschreibung im gesamten deutschen Sprachraum. Im Vorwort schrieb er: „Dem Wunsche, diese Orthographie in ganz Deutschland und demnächst, soweit die deutsche Zunge klingt, zum Siege gelangen zu sehen, bringt der Verfasser gern seine besonderen, die Rechtschreibung betreffenden Wünsche zum Opfer.“ Das Opfer lohnte sich.

Ab 1880 wurde der Duden vom Bibliographischen Institut herausgegeben, das zunächst in Leipzig angesiedelt war und heute seinen Sitz in Mannheim hat. 1892 übernahm auch die Schweiz seine Schreibweisen, später Österreich-Ungarn. Die zweite „Orthographische Konferenz“ in Berlin 1901 legte dann zu großen Teilen nur noch amtlich fest, was dank Dudens Bestrebungen längst überall praktizierte Rechtschreibung war. Am Rande bleibt die Anekdote, dass Kaiser Wilhelm II. darauf bestand, dass bei der Eliminierung des Buchstabens „h“ aus Wörtern wie „Noth“ oder „Thür“ der „Thron“ unangetastet blieb – bis heute. 1955 wurden die Regeln durch die Kultusministerkonferenz als verbindlich bestätigt und behielten ihre Gültigkeit bis zur neuen Rechtschreibreform, die zum 1. August 1998 in Kraft trat und nach Ansicht vieler Experten eine Verschlimmbesserung war. Deshalb hat der Rat für Rechtschreibung 2010 eine Reformulierung des amtlichen Regelwerks beschlossen.

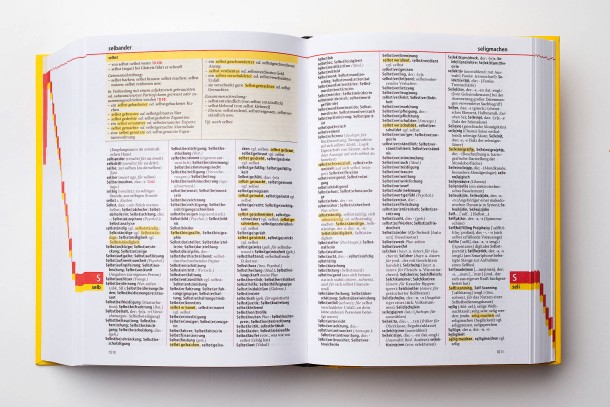

Duden publizierte noch mehrere Bücher, darunter die „Etymologie der neuhochdeutschen Sprache“ (1893) und zog sich 1905 nach Sonnenberg bei Wiesbaden zurück, wo er auch starb. Nach ihm sind sowohl der Konrad-Duden-Preis für Germanisten als auch der Konrad-Duden-Journalistenpreis benannt. Die aktuelle 28. Auflage umfasst fast 1.300 Seiten und nahezu 150.000 Stichwörter – so viele wie noch nie, mehr als fünf Mal so viele wie die Erstausgabe. Der waren Wörter wie Social Distancing, Abwrackprämie, Selfie, fremdschämen oder tindern einfach noch fremd.

„abenteuerliche Kreationen“

Allerdings ebenso fremd dürfte Duden heute sein, was unter dem Label der „Geschlechtergerechtigkeit“ mit der Sprache – und seinem Standardwerk – geschieht. Denn die Redaktion des Duden gibt für eine geschlechtergerechte Sprache traditionelle Wortbedeutungen auf: Sie „gendert“ und schafft das generische Maskulinum ab. Erstmals enthält der Rechtschreib-Duden auf drei Seiten eine Übersicht zum Gender-Instrumentarium: Hingewiesen wird auf den zunehmenden Gebrauch des Gendersternchens und anderer Genderzeichen. Wer auf Duden.de „Mieter“ eingibt, sieht als Wortbedeutung jetzt: „männliche Person, die etwas gemietet hat“.

„Die Festlegung des grammatischen Genus Maskulinum auf das natürliche Geschlecht entspricht nicht der Systematik des Deutschen“, sagt die Sprachwissenschaftlerin Ursula Bredel im DLF. „Sprachsystematisch führt ein Total-Verzicht auf maskuline Personenbezeichnungen in geschlechtsneutraler Deutung zu Lücken“, befindet ebenda auch die Linguistin Gisela Zifonun. Ihr Kollege Hennig Lobin dagegen erhebt in seinem Buch „Sprachkampf“ den Vorwurf, dass der Widerstand gegen politisch korrekte Sprache und Genderdeutsch Teil einer „neurechten Agenda“ sei und mit der Ablehnung der „Gendersprache“ etwa durch die AfD „eine traditionelle Vorstellung von Familie und Gesellschaft allgemein“ verbunden sei.

Die Rolle als maßgeblicher Hüter der Rechtschreibung hat der Duden seit 25 Jahren verloren. Stattdessen entscheidet der Rat für deutsche Rechtschreibung über die Weiterentwicklung der Regeln. Doch sprachpolitisch macht der Duden weiter Druck und hat Einfluss. Die Geschäftsführerin des Rats, Sabine Krome, bezweifelt, dass „abenteuerliche Kreationen“ wie „Gästin“ oder Neubildungen wie „Bösewichtin“ eine relevante Rolle spielen. Der Duden missbrauche seine Deutungs-und Definitionshoheit über die deutsche Sprache, meint die Bozener Sprachwissenschaftlerin Ewa Trutkowski, er propagiere eine einseitige Sichtweise. Sprache entwickelt sich aber als natürlicher Prozess aller Sprachverwender und nicht als Spielwiese weniger Sprachvorschreiber. Duden-Nutzer könnten die Variante als Sprachrealität missverstehen – was sie nicht ist. Der Stuttgarter AfD-Fraktionschef Bernd Gögel MdL bilanziert: „Der neue Duden ist eine einzige linkspolitisch, genderideologisch und denglisch verzerrte Enttäuschung, die ihren großen Ahnherrn Konrad Duden im Grab rotieren lässt“.