„den Anderen verstehen zu lernen“

15. Januar 2022 von Thomas Hartung

Er versuchte später, sein Verhalten in den Jugendjahren nicht zu bagatellisieren, sondern nannte sich selbst einen Nazijungen. Er war als junger Mensch gefangen in der Ideologie des 3. Reichs – wie der größte Teil seiner Altersgefährten auch. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Schriftstellern, Künstlern und Intellektuellen dieser Jahrgänge hat er aus dieser Vergangenheit nie ein Geheimnis gemacht, die eigene Vergangenheit nicht verdrängt, anstatt ihr auf den Grund zu gehen. Diese versäumten es, von den „Kindheitsmustern“ (Christa Wolf) zu sprechen, in die sie gepresst worden waren, und die noch lange als Herkunftsmonster in ihrem Bewusstsein spukten. Er tat es.

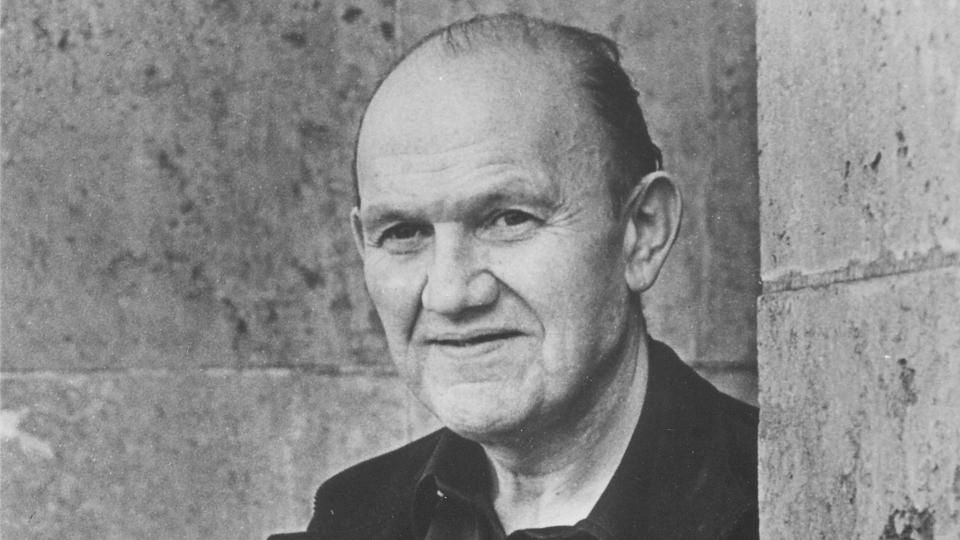

Denn gerade solche Dokumente intensiver Selbstanalyse einer politischen Verirrung sind für eine lebendige Demokratie wertvoll. In der DDR war Franz Fühmann, neben Wolf, eine Ausnahme. Seine Werke sind zu einem ganz wesentlichen Teil ein radikaler Versuch, den Wurzeln eines ideologischen und totalitären Denkens auf die Spur zu kommen. Ein Versuch, der nie bis zum Roman reichte, sondern immer nur häppchenweise zu bewältigen war, in Erzählungen, Novellen, Essays oder Fragmenten wie seinem letzten, dem Haupt- und Alterswerk „Im Berg“: Franz Fühmann, der am 15. Januar 1922 in Rochlitz im Riesengebirge (heute: Rokytnice nad Jizerou) geboren wurde.

Sein Vater war Apotheker und hatte mit einem Knoblauchsaft gegen Arterienverkalkung eine kleine pharmazeutische Fabrik auf die Beine gestellt. Er wuchs nach eigenen Angaben in einer „Atmosphäre von Kleinbürgertum und Faschismus“ auf: Das Zusammenleben mit einem autoritären und zugleich an den Kindern kaum interessierten Vater und mit einer frömmelnden, bigotten Mutter, die eine Ehe voll Zank und Streit führten, muss bedrückend gewesen sein. Also flüchtete Franz in die Phantasie. Jeden Winter wurde Rochlitz eingeschneit – und da fing er an zu fabulieren und später zu schreiben: Anfangs wurde er von einer Hauslehrerin unterrichtet. In seiner Heimat gab es überall Eulen, Abhänge, Steinbrüche mit geheimnisvollen Eingängen, Büschen, verkrüppelten Bäumen. In jeder Höhle wohnte ein Geist, für den er einen Namen und eine Genealogie erfand. Auf diese Weise gründete er ein eigenes Reich mit Zwergen und Zauberern, Räubern und Kobolden, Geistern und Dämonen. Die Natur schien beseelt, doch nur wenige dieser versteckten Geschöpfe waren freundlich gesonnen.

Ab 1932 besuchte er das Jesuitenkonvikt Kalksburg bei Wien, aus dem er 1936 flüchtete. Er ging dann auf das Gymnasium in Reichenberg (Liberec), trat dem Deutschen Turnverein bei und wurde 1937 Mitglied der pennalen Burschenschaft Hercynia. Als 15-Jähriger ist er dabei, als am 9. November 1938 die Synagoge in Reichenberg zerstört wird. Er tritt in die Reiter-SA ein. Seine freiwillige Meldung zur Wehrmacht 1939 wird abgelehnt, weil er noch zu jung ist. 1941 darf er dann endlich an die Front, als Funker erst nach Russland, später nach Griechenland. Doch Fühmann will dichten. Sein Vater sei stolz gewesen, als „Nacht am Peipussee“ und vier weitere Gedichte des 20-jährigen Soldaten gedruckt werden. Noch im Januar 1945 schafft es der junge Fühmann mit einem Gedicht sogar auf Seite eins der Wochenzeitschrift Das Reich: Deren Herausgeber, dem promovierten Germanisten Hermann Goebbels, gefiel die heroische Endzeit-Lyrik: „Karg und klar ist die Zeit. / Ehern waltet die Not“. Dann gerät er in sowjetische Kriegsgefangenschaft.

„Er hatte recht“

Die vier Jahre unter anderem an der Antifa-Schule in Noginsk verwandeln Fühmann in einen gläubigen Kommunisten, der 1949 in die DDR zieht – Mutter und Schwester hatte es bereits dorthin verschlagen, sein Vater war kurz nach Kriegsende gestorben. Inzwischen ist seine sowjetische Abschlussbeurteilung zugänglich: „Am Anfang war er geprägt von halbfaschistischen und kleinbürgerlichen Vorurteilen. Er war voll von deutschem pseudointelligenten Hochmut und Individualismus und missachtete das Kollektiv. Unter dem Einfluss der intensiven Beschäftigung mit dem Lehrgangsprogramm und der politischen Erziehungsarbeit der Gruppe hat Fühmann diese Eigenschaften abgelegt und gewann größere Autorität im Kollektiv, entwickelte sich zu einem klugen Antifaschisten, der die Grundlagen des Marxismus-Leninismus gut beherrscht, einige theoretische Grundwerke durchstudiert hat und ständig bereit zum Kampf um das neue demokratische Deutschland ist.“ Für Günther Rüther gleicht Fühmanns Wandlung vom Nationalsozialisten zum Stalinisten „damit einem Film, in dem das Negativ zum Positiv entwickelt wird“.

Prompt wurde er für leitende Tätigkeiten etwa in der zentralen SED-Presse empfohlen. Gern wäre er der SED beigetreten, aber er wurde zur NDPD abkommandiert: Die Nationaldemokratische Partei sollte ehemalige Nationalsozialisten, Offiziere, Soldaten, Mittelständler an die DDR binden. Vorsitzender war der Altkommunist Lothar Bolz, der lange als Außenminister der DDR fungierte. lm Führungspersonal gab es viele umerzogene Militärs, auch Mitglieder des von Stalin gegründeten „Nationalkomitees Freies Deutschland“ wie Wehrmachtsgeneral Vinzenz Müller, der die Volksarmee der DDR aufbaute und dessen persönlicher Referent Fühmann zunächst wurde. Er heiratete 1950 Ursula Böhm, zwei Jahre später kam die gemeinsame Tochter Barbara zur Welt. Er schrieb Artikel für parteieigene Zeitungen, war ab 1952 Mitglied des NDPD-Landesvorstands und von 1954 bis 1959 von der Stasi als IM „Salomon“ erfasst. Da er jedoch weder Berichte lieferte noch zu konspirativen Treffen bereit war, entpflichtete die Stasi ihn wieder. Später wurde er selbst Beobachtungsobjekt unter dem Decknamen „Filou“.

Seinen ersten großen literarischen Erfolg und damit auch Durchbruch als Prosaautor erlebt Fühmann mit der Novelle „Kameraden“. Sie erscheint 1955, wird in viele Sprachen übersetzt und zwei Jahre nach ihrem Erscheinen auch verfilmt. Er leitete bis 1958 die Hauptabteilung Kulturpolitik der NDPD und gehört der Partei bis 1972 an. Der Funktionär Fühmann dichtete und schrieb weiter, Lieder junger Traktoristen oder den Chor der Komsomolzen – eine aufstrebende literarische Karriere in der DDR. Prompt bekam er 1955 den Vaterländischen Verdienstorden in Bronze, 1956 den Heinrich-Mann-Preis und 1957 den Nationalpreis der DDR. Von 1958 bis zu seinem Tode war Fühmann freier Schriftsteller und Nachdichter, letzteres vorrangig im Bereich der Lyrik (vor allem aus dem Tschechischen und Ungarischen), nachdem die Quelle des eigenen lyrischen Schaffens versiegt war – die Abkehr vom Stalinismus auf dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 erschütterte seine Überzeugungen nachhaltig. Einen Abschluss dieser Periode bildet der Band „Die Richtung der Märchen“ (1962).

Marcel Reich-Ranicki fällte in diesem Jahr sein Verdikt über den frühen Fühmann in der Zeit: „Unverfälschte NS-Lyrik aus der Feder eines Mannes, der mit dem Nationalsozialismus nichts mehr zu tun haben wollte und ihn – daran kann kein Zweifel bestehen – zutiefst hasste.“ Und: „Man hatte ihn auf der ‚Antifaschule‘ nur ‚umfunktioniert‘: Daher schrieb er HJ-Gedichte mit FDJ-Vorzeichen.“ Fühmann später schonungslos gegenüber sich selbst: „Er hatte recht.“ Fühmann ging härter mit sich ins Gericht, als jeder andere es hätte tun können: „Er übersteigerte seine Schuld selbstquälerisch, anstatt sie zu bagatellisieren“, befand Uwe Wittstock in der Welt. Prompt rückte in den späteren Texten die Verarbeitung der Vergangenheit aus Sicht der unschuldig-schuldhaft in die Nazi-Verbrechen verstrickten jungen Generation in den Vordergrund, so in „Das Judenauto“ (1962), seiner wohl berühmtesten Erzählung, in der er Grundmotive antisemitischer Hetze vorführt, oder „König Ödipus“ (1966).

„süßes Rauschgift zerbrannter Saaten“

Der Einmarsch von Truppen des Warschauer Pakts in Prag 1968 war für ihn das nächste einschneidende Moment. Hatte er 1961 den Mauerbau noch gerechtfertigt – es sei gut, dass sozialistische Panzer am Brandenburger Tor stünden, denn er kenne den Unterschied zwischen roten und braunen Panzern, obwohl beide aus Stahl gebaut und mit Kanonen bestückt seien – war Fühmann zu Rechtfertigungen dieser Art nicht mehr bereit. Aber er geriet in der kritischen Situation, wie er später formulierte, auf den „schwarzen Weg des Alkoholismus“. Die Metaphern vom „weißen Magier“ und dem „süßen Rauschgift zerbrannter Saaten“ nutzt er oft. Seine existentielle Krise überwand er durch ein radikales Umdenken. „Die hartnäckige, sich über Jahrzehnte erstreckende Beschäftigung mit den Verirrungen seiner Jugend weiteten sich zur psychoanalytischen Trauerarbeit“, bilanziert Wittstock.

„Du hättest in Auschwitz vor der Gaskammer genauso funktioniert, wie Du in Charkow oder Athen hinter dem Fernschreiber funktioniert hast“, schrieb Fühmann selbst. Er ging zunehmend auf Abstand zur Politik der DDR, zog sich aus dem Schriftstellerverband zurück und unterstützte diskriminierte Autoren: Er wird zu den Erstunterzeichnern der Petition gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann gehören. 1977 schrieb er an Klaus Höpke, damals als Leiter der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel einer der höchsten Zensoren des Landes, einen offenen Brief: „Weder ein Einzelner, noch ein Berufsstand, noch irgendeine soziale Organisation oder politische Gruppierung ist im alleinigen Besitz der Wahrheit.“ Höpke dürfte der Atem gestockt haben – und der offene Brief wurde selbstverständlich nicht veröffentlicht.

Da war Fühmann längst die Selbstbefreiung gelungen, in ständigen Kämpfen gegen den Alkohol und die Machthaber: „Zweiundzwanzig Tage oder Die Hälfte des Lebens“, ein Ungarn-Reisetagebuch, wird 1973 zu einem bahnbrechenden fragmentarischen Memoir. In dem Werk, mit dem der Autor seine literarische Existenz am liebsten erst beginnen ließe, kann man nachlesen, wie schwer es ihm wurde, die Entscheidung zu annullieren, als „willenloses Werkzeug“ der neuen guten Ordnung zu wirken. Mit dem SED-Staat hatte er innerlich gebrochen – nicht mit dem Sozialismus. Zunehmend verzweifelt, aber unermüdlich setzt er sich für diejenigen ein, die in der DDR nicht gedruckt werden. Als einer der Ersten erkennt er das Genie des dichtenden Heizers Wolfgang Hilbig. „Er hatte ein Gespür dafür, ob Texte echt sind“, erklärte 1997 Uwe Kolbe die Wirkung seines Mentors auf seine eigenen Gedichte. „Da sagt er dir schon mal: ‚Ne, in der Zeit hättest du auch was anderes machen können‘.“ In Uwe Tellkamps „Der Turm“ trägt die Figur des Georg Altberg deutlich Fühmann‘sche Züge.

In vielen Texten der 70er Jahre vollzog er eine Rückbesinnung in seine Kindheit in Form einer stärkeren Hinwendung zu Mythos und Phantasie, ergänzt um Traum und Sprachspiel, so in „Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm von Babel“ (1978). Einen bedeutenden Teil im Gesamtwerk nimmt bei Fühmann die Essayistik ein, wofür Titel wie „Das mythische Element in der Literatur“ (1975) und „Etwas über das Schauerliche bei E.T.A. Hoffmann“ (1979) stehen. Nach der Ausreise von Sarah Kirsch und Bernd Jentzsch aus der DDR sowie dem Austritt Jurek Beckers trat Fühmann 1977 endgültig vom Vorstand des Schriftstellerverbands zurück und war in der Folgezeit in der DDR künstlerisch wie politisch zunehmend isoliert: mit seiner gnadenlosen Ehrlichkeit eckt er bei allen an und will anecken. Er trat für die Friedensbewegung ein und nahm 1981 an der ersten Berliner Begegnung zur Friedensförderung teil. Eine von Fühmann initiierte Anthologie junger kritischer DDR-Autoren wurde im selben Jahr durch die Leitung der Akademie der Künste und führende Kräfte der SED verhindert.

Der Erzählband „Saiäns-fiktschen“ mit ihren alptraumhaften Negativ-Utopien wird ebenfalls 1981 zur Geburtsstunde der Dystopie in der DDR. Ein Jahr später entdeckt er in „Vor Feuerschlünden“ die Lyrik Georg Trakls für DDR-Leser. Hier beschreibt Fühmann sprachgewaltig, ja in nahezu manischer Intensität den Versuch, sich von jeder ideologischen Doktrin zu befreien, und bekam dafür den Geschwister-Scholl-Preis. Daneben schrieb er das Ballett „Kirke und Odysseus“, einige Filmdrehbücher und brachte zusammen mit dem Fotografen Dietmar Riemann den Bildband „Was für eine Insel in was für einem Meer“ über Menschen mit geistiger Behinderung heraus, mit denen er drei Jahre lang immer wieder gearbeitet hatte.

„der Ort der Wahrheit“

Quer durch alle Schaffensphasen hinweg schuf er immer auch Literatur für Kinder, die für Generationen prägend waren: Beginnend mit „Vom Moritz, der kein Schmutzkind mehr sein wollte“ (1959), die er auf Anregung seiner Tochter schrieb, über „Kabelkran und Blauer Peter“ (1961) oder „Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen“ (1964) bis hin zu etlichen Nacherzählungen klassischer literarischer Stoffe und Sagen wie „Reineke Fuchs“, „Das Hölzerne Pferd“, „Prometheus. Die Titanenschlacht“ oder „Das Nibelungenlied“ (1971-80). An seinem letzten, dem „Bergwerk-Projekt“, angelegt zwischen Erzählung, Essay und Reportage, verzweifelte er. Mit dem Bergwerk verband sich für Fühmann vieles. Für ihn war es ein Ort der Mythologie, in der der Bergmann – Atlas gleich – den Berg zu tragen schien, ein „jungfräulicher Ort“, in dem „jedes Streb Pionierland war“, das Einblicke in längst vergangene Zeiten bot, aber ebenso Ort, der – Modellcharakter besitzend -, einem die Möglichkeit bot, den Prozess des Eindringens in unbekannte Bezirke zu studieren. In aller erster Linie war für Fühmann die Grube jedoch „der Ort der Wahrheit, in der jeder Handgriff gnadenlos gewogen“ wurde.

Sechs Monate vor seinem Tode brach er die Arbeit an dem Projekt ab und versah das Fragment mit dem Untertitel „Bericht eines Scheiterns“. Am 8. Juli 1984 starb Fühmann an Krebs. Auch sein Testament ist ein Dokument der Bedingungslosigkeit: „Ich habe grausame Schmerzen. Der bitterste ist der, gescheitert zu sein: In der Literatur und in der Hoffnung auf eine Gesellschaft, wie wir sie alle einmal erträumten.“ Und er verfügte, dass kein offizieller Vertreter des Schriftstellerverbands der DDR an seiner Beerdigung teilnehmen soll. Drei Monate danach sendete der Rundfunk der DDR erstmals ein Originalhörspiel für Erwachsene von ihm: „Die Schatten“. Bis zum Umbruch 1989 folgten jährlich weitere Originalhörspiele, die Fühmann kurz vor seinem Tod im Krankenhaus geschrieben hatte. 1993 veröffentlichte Hinstorff, sein Hausverlag, eine „Autorisierte Werkausgabe“ in 8 Bänden mit über 3500 Seiten.

Am Ende bleibt mehr als einer, der „über Auschwitz zum Sozialismus“ kam, mehr als ein „Täter mit gutem Gewissen“, wie Lothar Fritze behauptete. Er wollte die ganze Wahrheit, „nicht abgewogen, nicht zugemessen, nicht ausgewählt und nicht abgestuft, nicht in irgendeinem Dienste stehend, der sie nach Belieben gebraucht und von dafür Befugten verwalten lässt, nicht für Programme zugeschnitten, nicht Strategien untergeordnet, nicht modifiziert nach Erfordernissen, nicht Präzeptoren vorbehalten, die das Volk als das schlechthin Unmündige ansehen, nicht wie Tranquilizer auf Rezepten verordnet…“, wie er in seiner Dankesrede zum Scholl-Preis sagte. Ein dualistisches Weltbild, das nur zwischen Gut und Böse, richtig und falsch unterscheidet, zugunsten eines offenen und differenzierten Blicks auf die Realität in ihrer Konfliktträchtigkeit und Komplexität überwunden zu haben, war nicht vielen Menschen vergönnt – ihm schon. „Sich als Mensch verstehen zu lernen, setzt voraus, den Anderen verstehen zu lernen“ – dieses Credo ist heute nötiger denn je.