„mein Schreiben glich einem Bellen“

13. März 2022 von Thomas Hartung

„Wenn ich einen Roman schreibe, dann besetze ich mit meiner Persönlichkeit alle Rollen in diesem Roman: Ich bin der Kostümbildner, ich bin der Maskenbildner, ich bin der Regisseur, ich bin der Kameramann… Das heißt: Ich bestimme alle Details. Bei einem Drehbuch bin ich auf das Vermögen anderer angewiesen, so wie die auf mein Vermögen angewiesen sind. Filmemachen ist Teamwork.“ Der das von sich sagte, schrieb mit „Jakob der Lügner“ ebenso Weltliteratur wie er mit Manfred Krug als „Liebling Kreuzberg“ die Fernsehunterhaltung auf ein kaum wiederholbares Niveau hob: Jurek Becker, der am 14. März 1997 starb.

Als Jerzy Bekker könnte er am 30. September 1937 in Lodz als der Sohn eines aus Litauen stammenden Buchhalters und einer polnischen Näherin geboren worden sein. Könnte, denn die amtlichen Dokumente wurden im Krieg vernichtet, zudem hat ihn sein Vater offensichtlich älter gemacht, um ihn vor der Deportation zu bewahren: Ältere Kinder wurden zum Arbeiten herangezogen. Nach dem deutschen Überfall auf Polen wird die jüdische Familie ins Ghetto „Litzmannstadt“ umgesiedelt; ab 1943 wächst er in den Konzentrationslagern Ravensbrück und Sachsenhausen auf. Seine Mutter stirbt kurz nach der Befreiung an Unterernährung, sie gab ihrem Sohn ihre Rationen, damit er überlebt.

Seinen Vater, der nach Auschwitz deportiert worden war, findet er mithilfe einer amerikanischen Suchorganisation wieder, und zieht mit ihm 1945 nach Ost-Berlin, wo Becker Deutsch lernt und zur Schule geht. „Ich war irgendwie Kaspar Hauser, ich war in diese Welt gefallen mit acht Jahren – und keiner hat mir erzählt, wo ich herkomme“, charakterisiert er sein Lebensgefühl von Jugend auf – bis auf eine Tante wurde die gesamte Familie vernichtet. An seine Kindheit erinnert er sich nicht, wohl aber an seine Schulzeit: „„Für keine schulische Leistung belohnte mein Vater mich so reichlich wie für gute Noten bei Diktat und Aufsatz. Wir entwickelten gemeinsam ein übersichtliches Lohnsystem: Für eine geschriebene Seite gab es im Idealfall eine Summe von fünfzig Pfennig, jeder Fehler brachte einen Abzug von fünf Pfennig. So lernte ich nebenbei Rechnen.“

Nach dem Abitur 1955 wird Becker Mitglied der FDJ und der SED und dient zwei Jahre freiwillig bei der Kasernierten Volkspolizei. Er lernt Manfred Krug kennen, mit dem er fünf Jahre in einer WG leben und mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verbinden wird: „Wären wir Mann und Frau gewesen, hätte man das Liebe auf den ersten Blick nennen können“, wird sich viele Jahre später Becker erinnern. „Wenn er eine Freundin hatte, so war es immer die schönste, die man weit und breit finden konnte. Man hätte sie alle an erstklassige Model-Agenturen loswerden können, wenn es sowas gegeben hätte. Freilich musste er manchmal hinsichtlich des Unterhaltungswertes seiner Geliebten Abstriche machen, aber zum Schwatzen hatte er ja mich“, so Krug rückblickend.

1957 beginnt Becker ein Studium der Philosophie an der Humboldt-Universität Berlin – gegen den Willen seines Vaters, der ihn gern als Arzt gesehen hätte – und wird kurz vor dem Examen 1960 wegen „Umtrieben“ relegiert. Seitdem lebt er als Publizist in Ost-Berlin, schreibt zunächst Texte für das Kabarett „Die Distel“. Parallel dazu beginnt er ein Studium an der Filmhochschule Babelsberg – eigentlich eher ein „Skript-Lehrgang“ für die Qualifikation zum Drehbuchautor. 1961 heiratet er die Dekorateurin Erika „Rieke“ Hüttig und bekommt mit ihr zwei Söhne; die Ehe hält 16 Jahre. Von 1962 bis 1977 arbeitet er als DEFA-Drehbuchautor und freischaffender Schriftsteller.

„die ganze Spannweite menschlicher Existenz“

Becker verfasst Drehbücher für satirisch-polemische Kurzspielfilme der „Stacheltier“-Produktion der DEFA und schreibt, zum Teil gemeinsam mit Klaus Poche unter den Pseudonym Georg Nikolaus, mindestens fünf Filme. Seine frühe Erfahrungen mit der DEFA und dem Fernsehen gehen in den 1973 erschienenen Roman „Irreführung der Behörden“ ein, eine später mit dem Bremer Literaturpreis gewürdigte Fundgrube für die Kuriosa kulturpolitischer Entscheidungsfindungen in der DDR. 1965 schließt Becker ein Drehbuch unter dem Titel „Jakob der Lügner“ ab – das wohl unter dem Vorzeichen der kulturpolitischen Krise des Jahres 1965 von der DEFA nicht abgenommen wird: „Meine Enttäuschung über die Ablehnung des Drehbuchs war so groß, dass ich mich quasi im Affekt hingesetzt und vor Wut meinen ersten Roman geschrieben hab.“

Er schildert darin Begebenheiten in einem polnischen Getto unter der Naziherrschaft, zeigt Überlebensstrategien unter extremen Bedingungen: Der Schuster Jakob Heym behauptet, ein Radio versteckt zu haben, und wird so mit seinen erfundenen Nachrichten über die bevorstehende sowjetische Befreiung zum Hoffnungsvermittler für seine Leidensgenossen. Jakob selbst ist eher das Gegenteil eines Helden, er ist nicht mutig, sondern gerät fast wider Willen in die Position des Hoffnungsträgers. Konsequenterweise haben seine wortreichen Erfindungen letztendlich auch keinen Einfluss auf den tatsächlichen Verlauf des Geschehens: Bevor die Russen das Getto erreichen, wird es geräumt. Der Roman wird 1969 veröffentlicht, in 24 Sprachen übersetzt und erhält mehrere Literaturpreise in Ost und West. Damit war er der erste, der das Holocaust-Tabu der deutschen Literatur brach, befand Thomas Schmid in der Welt: „Hier ist alle nur denkbare Grazie der Literatur präsent, ohne dass das Grauen des Holocaust verharmlost würde.“ Trotzdem war Becker später unzufrieden: „Ich wünschte mir, das Buch könnte sorgfältig lektoriert werden. Aber was soll ich machen? Jakob ist sozusagen ein hübsches Kind, das in den Brunnen gefallen ist.“

Erst 1974 kann der Film unter der Regie von Frank Beyer als Co-Produktion der DEFA mit dem Fernsehen der DDR realisiert werden. „Die Geschichte von Jakob dem Lügner ist voller Poesie; Komisches steht neben Tragischem, Absurdes, Reales und Märchenhaftes durchdringen einander. Eine Geschichte mit hintergründigem Witz und tiefer Traurigkeit, die ganze Spannweite menschlicher Existenz ausmessend“, erklärte Regisseur Beyer. Als die Meldung von der Verfilmung durch die Medien ging, erhielt Jurek Becker ein Telegramm von Heinz Rühmann, der darum bat, die Rolle des Jakob Heym spielen zu dürfen. Dieses sehr verlockende Angebot im Hinblick auf den Erfolg des Films lehnte Erich Honecker persönlich mit der Begründung ab, dass zwei grundsätzlich verschiedene deutsche Staaten existierten und es keinen Hinweis auf eine gemeinsame Kultur geben dürfe.

Der Film wird zu einem internationalen Erfolg, erhält einen Nationalpreis der DDR, läuft als erster DEFA-Film bei der Berlinale, wo er gleich den Silbernen Bären erhält, und wird als einziger DEFA-Film für einen Oscar nominiert. Zwei Jahre nach Beckers Tod kommt ein Remake von „Jakob der Lügner“ mit Robin Williams in die Kinos. Die komödiantische Behandlung eines ernsten Themas hat Becker bereits in „Meine Stunde null“ (1970) versucht, der nach Erinnerungen des deutschen Antifaschisten Karl Krug die turbulenten Abenteuer eines Stabsgefreiten schildert, der 1943 in russische Gefangenschaft gerät und als falscher Oberleutnant hinter die deutschen Linien zurückgeht, um seinen Major mitten aus einem Offiziersgelage zu entführen. Der aufwendig in Farbe und Totalvision inszenierte Film ist ganz auf den trockenen Humor des Hauptdarstellers Manfred Krug zugeschnitten. 1976/77 dreht Frank Beyer nach einem Drehbuch von Becker die Emanzipationskomödie „Das Versteck“, in der sich ein geschiedener Architekt – wiederum Krug – bei seiner Ex-Gattin zwecks Rückeroberung einnistet. Der Film kommt erst 1978 und mit nur fünf Kopien in die DDR-Kinos, da Krug zuvor nach West-Berlin übergesiedelt war.

„Kriege ich das durch?“

Auch Becker bleibt nicht mehr lange. Auf seiner Eröffnungsrede „Literatur und Wirklichkeit“ zum VII. Schriftstellerkongress der DDR postulierte er, dass es die Aufgabe von Literatur sei, Unruhe zu stiften, indem sie Fragen stelle sowie Widersprüche und Fehlentwicklungen in der Wirklichkeit aufzeige. Er sprach sich gegen das Abhängigkeitsverhältnis von Autoren zu ihren Verlagen aus, das geprägt sei durch die Fragestellung „Kriege ich das durch?“, was eine sozialistische Gartenlaubenliteratur zur Folge habe. „Ich war in der DDR in der letzten Zeit sehr aufgeregt und habe nur noch reagiert. Und mein Schreiben glich einem Bellen, einem aufgeregten Bellen“, erinnert er sich kurz vor seinem Tod im Spiegel. 1976 erscheint noch „Der Boxer“, die autobiographisch gefärbte Geschichte einer Vater-Sohn-Beziehung im Nachkriegsdeutschland. Er wird als Unterzeichner der Biermann-Petition aus der SED ausgeschlossen und tritt 1977 aus dem DDR-Schriftstellerverband aus. Eine Veröffentlichung des Romans „Schlaflose Tage“ über die Schwierigkeiten eines undogmatisch-sozialistischen Lehrers in der DDR wird abgelehnt. Den Pädagogen lässt er, erschüttert von der Gleichgültigkeit seiner Schüler, sagen: „Ich selbst, sagte er sich, habe meinen traurigen Anteil daran, denn ich habe sie zielstrebig erzogen, sich vor jeder Beunruhigung zu verschließen.“

Er lebt ab Ende 1977 mit einem Zweijahresvisum im Westen, das im Dezember 1979 auf zehn Jahre verlängert wird – eine weitere Verlängerung war dann nicht mehr nötig. Seine persönlichen Erfahrungen nach seiner Übersiedlung in den Westen verarbeitet Becker später im Roman „Aller Welt Freund“ (1983). Mit dem Staat war er nie wirklich fertig geworden und wollte es wohl auch nicht: „Ich hätte mir gewünscht, dass die DDR mehr Erfolg gehabt hätte, dass das nicht so miserabel gemanagt worden wäre, dass nicht alles so ungedacht geblieben wäre und so unausgegoren und verlogen und korrupt. Dass die DDR untergegangen ist, darum ist es nicht schade, diese DDR hatte es nicht besser verdient. Aber dass das, was die DDR hätte sein können, nach meiner Vermutung, untergegangen ist, darum tut es mir sehr leid“, sagte er noch kurz vor seinem Tod dem Spiegel.

1978-82 ist er mit Unterbrechungen „writer in residence“ am Oberlin College, Ohio, übernimmt weitere Gastprofessuren in den USA, später an der Gesamthochschule Essen und der Universität Augsburg, und lebt fünf Jahre mit einer amerikanischen Studentin zusammen. 1980 erscheint der Roman „Nach der ersten Zukunft“. 1982 wird er Stadtschreiber von Bergen-Enkheim, einem Stadtteil von Frankfurt am Main, und hat ein einjähriges Wohnrecht im dortigen Stadtschreiberhäuschen. Christine Harsch-Niemeyer absolvierte zu dieser Zeit eine Ausbildung als Verlagsbuchhändlerin in dem renommierten Wissenschaftsverlag ihres Vaters, verliebt sich während einer Lesung in den „richtig gestandenen, kräftigen Kerl“, heiratet ihn 1986 und schenkt ihm einen weiteren Sohn. Im selben Jahr erscheint „Bronsteins Kinder“, der dritte Roman, der sich mit dem Holocaust und dessen Nachwirkungen auf die Verfolgten beschäftigt.

Diesmal jedoch schreibt Becker nicht aus der Perspektive der Opfer, sondern aus der der nachgeborenen Generation, die sich in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ihrer Eltern befindet. Ebenfalls verfilmt, wird der Streifen trotz guter darstellerischer Leistungen von Rolf Hoppe und Armin Mueller-Stahl, die sich als faschistischer Täter und jüdisches Opfer gegenüberstehen, als „schwitzender Lichtbildervortrag“ (Zeit), als zu aufdringlich-belehrend wahrgenommen. Außerdem wird Becker als Drehbuchmitarbeiter zu Spielfilmen von Peter Lilienthal („David“) und Thomas Brasch („Der Passagier“) hinzugezogen; beide behandeln Geschichten von Juden in der Nazizeit.

Nach einer Idee des Produzenten Otto Meißner und des Hauptdarstellers Manfred Krug verfasst Becker ab 1986 Drehbücher für die Fernsehserie „Liebling Kreuzberg“, in der der leicht phlegmatische Rechtsanwalt Robert Liebling (Krug) versucht, im Westberliner Kiez „die Verhältnisse kapitalistischer Klassenjustiz etwas zum Tanzen zu bringen“, wie die taz befand. Insgesamt 58 Episoden in fünf Staffeln wurden gedreht, Becker schrieb für vier die Drehbücher. Die Mischung aus Alltagsfällen, die mit Witz, kleinen juristischen Tricks und persönlichen Marotten gelöst werden, findet bei Kritik und Fernsehpublikum Anklang: Die Einschaltquoten der ersten Folgen liegen bei 45%. Zahlreiche Wiederholungen belegen die andauernde Popularität dieses Glücksfalls in der Geschichte deutscher Fernsehserien. Mehrere Fernsehpreise, darunter der Grimme-Preis, waren die logische Folge.

Dabei beklagte sich Becker in der ersten Staffel über Zensurversuche, die er erfolgreich abwehren konnte. „Da haben die eine Passage gestrichen, in der jemand wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt vor Gericht stand, und es stellte sich während der Verhandlung heraus, dass nicht er Widerstand geleistet hat, sondern dass er von der Polizei verprügelt worden ist. Ein Vorgang, der damals in Berlin tausendfach in den Akten gestanden hat. Aber die Redakteure, die die erste Staffel gemacht haben, fühlten sich als verlängerter Arm der Berliner Fremdenverkehrswerbung, die wollten ein hübsches, friedliches, nettes Kreuzberg zeigen, wo die Nächte lang sind und wo‘s die interessanten Restaurants gibt. Und daran wollte ich mich nicht beteiligen. Das wäre mir zu läppisch gewesen. Ich wollte keinesfalls für eine dieser belämmerten Unterhaltungsserien verantwortlich sein, denen man ansieht, dass die Macher ihr Publikum für Idioten halten.“ Mit dem Honorar erwirbt er ein Haus in Sieseby an der Schlei.

„einen Westmenschen muss ich erfinden“

Inzwischen Mitglied der Akademie für Sprache und Dichtung sowie der Akademie der Künste, hält Becker Poetikvorlesungen an der Universität Frankfurt, schreibt die Ehe-Tragikomödie „Neuner“, die 1991 mit dem Deutschen Filmpreis in Gold ausgezeichnet wird, und veröffentlicht 1992 den Roman „Amanda herzlos“, der sich mit dem Alltag in der DDR der späten 1980er Jahre beschäftigt. Von der Kritik fast einhellig abgelehnt, ist er beim Publikum erfolgreich. Seine Sicht auf die DDR-Literatur blieb bis zum Ende eigenwillig: „Da ihr in der Vergangenheit eine Aufmerksamkeit zuteil geworden ist, die sie sich nicht zu verdienen brauchte, wird ihr nun der größte Schaden zustoßen, den man sich vorstellen kann: sie wird untergehen.“

Eine weitere Becker-Krug-Gemeinschaftstat gelingt 1994 mit der neunteiligen ARD-Produktion „Wir sind auch nur ein Volk“. Hier wird zwar der pädagogische Zweck verfolgt, Ost-West-Vorurteile zu überwinden, doch ist das Ganze so kurzweilig-überdreht gespielt und inszeniert, dass die belehrenden Absichten das Publikum nicht verstimmen: Der schlitzohrige arbeitslose Ost-Berliner (Krug) wird zum Studienobjekt des West-Schriftstellers Steinheim (Dietrich Mattausch). Der Zuschauer durchschaut, was dem naiven Steinheim lange noch ein Rätsel bleiben wird: Realität muss inszeniert werden, damit sie in ihren tatsächlichen Ost-West-Unterschieden deutlich wird. Die Aufhebung dieser Ost-West-Entfremdung erfordert längere Zeiträume als politischer Voluntarismus es möchte: „Steinheim ist ein Westmensch, und einen Westmenschen muss ich erfinden. Es ist mir bis heute nicht geglückt, einer zu sein“, wird Becker sagen.

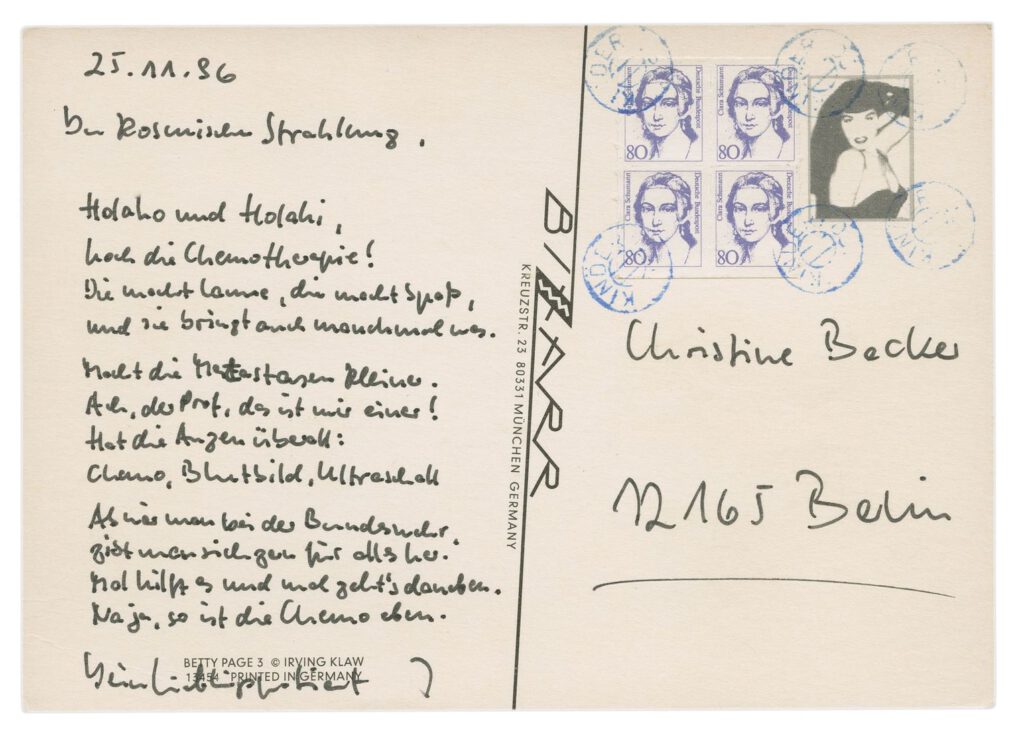

1995 wird bei ihm Darmkrebs diagnostiziert. Im Jahr darauf veröffentlicht er den Band „Ende des Größenwahns“ mit Aufsätzen und Vorträgen aus den Jahren 1971 bis 1995. Er wird in Sieseby begraben und gelangt posthum noch als Postkartenautor zu Ruhm: Bis zu seinem Tod dürfte Becker Tausende Postkarten verschickt haben, etwa 1000 gelten als erhalten – an seine Frau und die Söhne, an Krug und dessen Frau, an Freunde, Verlagsmitarbeiter – alle getragen von tiefer Zuneigung. Er schrieb manchmal an seine Frau aus dem Nebenzimmer, griff eine Situation auf, nahm sie auf die Schippe und lief dann zum Briefkasten, damit seine Liebste am nächsten Tag etwas zum Lachen hatte.

„Literarische Miniaturen, feinsinnig, voller Sprachwitz und listiger Ironie“, ja ein eigenes literarisches Genre erkennt Janko Tietz im Spiegel. Brachte Krug kurz nach seines Freundes Tod bereits einen Band damit heraus, zog Christine Becker 2018 mit einem weiteren Band nach. Darin Bonmots wie „Kanada macht auf mich irgendwie den Eindruck, als wäre eine DDR-Firma beauftragt worden, USA-Verhältnisse hier einzuführen. Das macht es mir leicht, mich gut zu fühlen“ (18.04.1980, an Krug). Bei den Anreden ließ er sich immer den Anlässen entsprechend komische Titulierungen einfallen. Seine Frau nannte er mal „Du alter Wackelpudding“, oder „Du verlorene Liebesmüh´“, seinen jüngsten Sohn Jonathan „Du lieber Kullerpfirsich“ oder „Du alte Fahrradantenne“.

Er „zählte zu den Zeitgenossen, bei denen sich hinter Schalk und Schlitzohrigkeit jene tiefe Ernsthaftigkeit zeigt, die mehr als bloß Sympathie beim Publikum weckt“, textete der Spiegel in seinem Nachruf. Inwieweit dies auf seine Herkunft zurückzuführen ist, hat er nie eindeutig geklärt: „Ich bin nicht unentwegt auf Identitätssuche. Ich weiß, dass ich ohne diese konkrete Herkunft ein völlig anderer wäre. Dass ich einen anderen Geschmack hätte, andere Vorlieben, eine andere Vorstellung von Gerechtigkeit, von Sprache, von Erzählen, von Witz, der Himmel weiß, wovon. Das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist nur, ob das Jude-Sein bedeutet.“ Sein Verhältnis zu seinen Romanen blieb ambivalent: „Sobald ich ein Buch abgeschlossen habe, ist mein Verhältnis zu ihm grundsätzlich verdorben. Meine Bücher ekeln mich an. Ich kann sie nicht mehr anschauen, nachdem sie einmal gedruckt sind. Ich habe vor der Drucklegung so lange an ihnen herumgedoktert und herumkorrigiert, dass ich sie nicht mehr sehen kann. Ich korrigiere so lange, so fanatisch an meinen Texten herum, bis ich jegliche Distanz zu ihnen verloren habe.“

„Wenn Sie Schriftsteller sein wollen“, so sagte er im Sommer 1989 in einer Poetikvorlesung, „leiden Sie an etwas, seien Sie über etwas zu Tode erschrocken, stemmen Sie sich gegen etwas, werden Sie verrückt von etwas. Sonst sind Ihre Bücher zur Mäßigkeit verurteilt, es fehlt darin das Rasende, das Unausweichliche. Ohne ein Unglück können Sie nicht einmal Witze über Ihr Unglück machen.“ Später wich das Rasende einer melancholischen Abgeklärtheit, wie er dem Spiegel sagte: „Am Schreibtisch kann ich ein kleines bisschen fliegen. Ich lese manchmal Texte von mir und komme zu dem Schluss: Eigentlich sind diese Texte intelligenter, als ich es bin. Und ich frage mich, wie das möglich ist – ich habe sie doch geschrieben, da war kein Dritter in dem Geschäft dabei. Das bringt mich zu dem Schluss, dass ich nicht immer, aber vielleicht manchmal am Schreibtisch etwas kann, was ich sonst nirgends kann.“