„psychische Grundzustände reanimieren“

3. April 2022 von Thomas Hartung

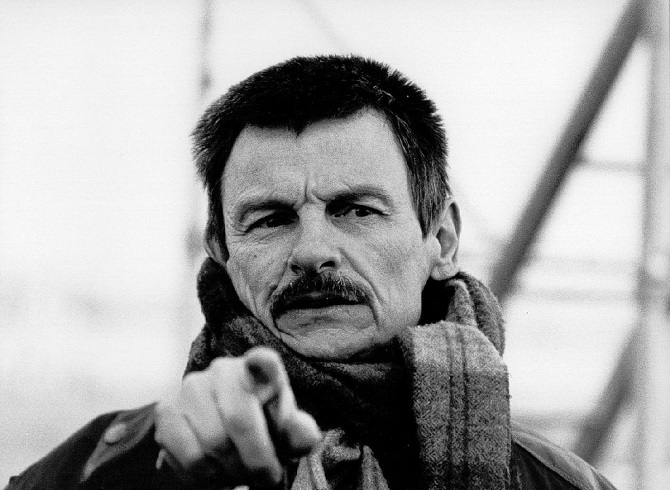

Neben Sergei Eisenstein gilt er als einflussreichster russischer Regisseur aller Zeiten. Für Ingmar Bergman war er der größte Filmemacher der Welt, „Für mich ist er Gott“, sagte gar Lars von Trier und widmete ihm seinen Film „Antichist“ (2009). Vier seiner Filme wurden in die BBC-Liste der 100 größten fremdsprachigen Filme aller Zeiten aufgenommen – obwohl er gerade sieben Streifen selbst drehte: Allesamt metaphysische und spirituelle Erkundungen der Menschheit, und jeder einzelne ist weltweit als künstlerisches Meisterwerk anerkannt, deren Komplexität ihn zum Kultfilmer zivilisationskritischer Intellektueller machte: Andrei Tarkowski, der am 4. April 1932 im Dorf Sawraschje in der heutigen Oblast Kostroma im nordwestlichen Russland zur Welt kam.

Aus einer Künstlerfamilie stammend – sein Vater war ein namhafter Lyriker, seine Mutter Schauspielerin –, wuchs er nach deren Trennung bei Mutter und Großmutter in Zentralrussland auf. Andreis künstlerische Begabung wurde von seiner Mutter früh erkannt und gefördert. 1944 zog die Familie nach Moskau, wo er nach einem mittelmäßigen Schulabschluss 1950 erst ein Studium in Musik, Malerei, Bildhauerei, Orientalistik und Geologie begann, um 1954 an der Filmhochschule Moskau das Regiehandwerk zu erlernen. Er heiratete 1957 eine Schauspielerin und schloss sein Studium 1961 mit dem Diplomfilm „Die Straßenwalze und die Geige“ ab, den er selbst nie zu seinem Werk zählte, der aber schon seine Eigenwilligkeit zeigte: Es geht um das Verhältnis von Künstler und Arbeiter in Phantasie und Realität. Viele motivische Metaphern, etwa davonrollende Äpfel oder verschiedene Aggregatzustände des Wassers werden danach immer wieder auftauchen. 1962 kommt sein Sohn zur Welt.

In seinem ersten Spielfilm „Iwans Kindheit“ (1962) nach einer Erzählung von Wladimir Bogomolow verarbeitete Tarkowski prägende autobiographische Erlebnisse wie die Abwesenheit seines Vaters und den Krieg. Im Mittelpunkt steht ein 12-jähriger Kriegswaise, der seine Verstörung durch Härte niederkämpft, sich in vorderster Front einen Posten in der Roten Armee erobert und zwischen den Linien in Lebensgefahr gerät – ob er stirbt, bleibt offen: „eine expressive Angsterfahrung, kein propagandistisch verwertbares Heldentum“, erkennt Claudia Lenssen im Tagesspiegel. Allein an den heimischen Kinokassen wurden 16,7 Millionen Tickets verkauft. Der Streifen errang auf Anhieb den „Goldenen Löwen“ der Filmfestspiele von Venedig (1962) und war 1964 der erste Kandidat, den die Sowjetunion überhaupt ins Rennen um den Auslandsoscar schickte. „Meine Entdeckung von Tarkowskis erstem Film war wie ein Wunder“, erklärte Bergman. „Plötzlich fand ich mich vor der Tür zu einem Raum stehen, dessen Schlüssel mir bis dahin nie gegeben worden waren. Es war ein Raum, den ich immer hatte betreten wollen und wo er sich frei und voller Leichtigkeit bewegte.“

Drama um Schuld

Dieses Werk sicherte Tarkowski direkt im Anschluss an sein Studium einen Job bei der sowjetischen Filmgesellschaft Mosfilm und markiert den Anfang einer außergewöhnlichen Karriere. Mit seinem zweiten Film „Andrej Rublijow“ (1966) zog Tarkowski schon früh die Aufmerksamkeit der Regierung auf sich, die den Film aufgrund von Nackt- und Gewaltdarstellungen zensierte, nachdem er sich weigerte, alle geforderten Änderungen daran vorzunehmen. Der episodische Film zeigt, oft schwarzweiß, acht Momente im Leben des russischen Ikonenmalers, Glockengießers und Wandermönchs Andrej Rubljow im 15. Jahrhundert, beleuchtet das Spannungsfeld von Künstler und Gesellschaft und wurde von vielen als Allegorie für die Notlage des Künstlers unter dem Sowjetregime interpretiert.

Folglich wurde er in der Heimat bis 1971 nicht kommerziell veröffentlicht, allerdings 1969 bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt: Obwohl so früh morgens, dass möglichst viele Juroren die Vorstellung versäumen sollten, erhielt er sofort den Kritikerpreis, die erste von insgesamt neun Auszeichnungen. Für Chris Marker zeigt sich, dass Tarkowskis Kameraperspektive der des klassischen Hollywood-Kinos entgegengesetzt sei: Während man dort eine leichte Untersicht bevorzuge, die die Personen exponiert und effektvolle Himmelsaufnahmen ermöglicht, schaue Tarkowskis Kamera leicht von oben auf die Menschen herab, die wie mit der Erde verwachsen scheinen, mit dem „Urschlamm“, aus dem sie hervorgegangen und wie noch nicht ganz befreit sind – Tarkowski selbst bezeichnete seinen Rubljow als einen „Film der Erde“ und setzte mit Birken, Laub und Spiegeln weitere Motive, die er in seinen weiteren Filmen immer wieder variierte.

Nicht so häufig, aber umso auffälliger sei die „stürzende Sicht“ seiner Kamera, bei der sie sich emporschwingt und senkrecht über dem Geschehen verharrt, als schaue sie mit den Augen des richtenden Pantokrator von der Kuppel einer orthodoxen Kirche herab. International, so auch in der DDR, erschien der Streifen erst 1973. Zuvor scheiterte 1970 seine Ehe, noch im selben Jahr heiratete er erneut: Seine Regieassistentin Larissa Jegorkina, beide bekommen einen Sohn. Aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums des Kinos nahm der Vatikan 1995 den Film in seine Liste der „45 großen Filme“ mit auf. Über den Rubljow wird aber bis heute weltweit geforscht und publiziert, seine größte Wirkung entfaltete er erst im 21. Jahrhundert. 2010 etwa, als der Guardian nach den 25 „Besten Arthouse-Filmen aller Zeiten“ fragte, setzten ihn die Kritiker auf Rang eins.

Auch Tarkowskis weitere Filme waren kontrovers und wurden vorerst zensiert. Auf Stanley Kubricks Welterfolg „2001 – Odyssee im Weltraum“ (1968) erwartete man in der Sowjetunion eine angemessene Antwort von Tarkowski und bedachte ihn mit dem Auftrag. Er verfilmte dazu die Erzählung „Solaris“ von Stanisław Lem – in einer ganz eigenen Interpretation. Der 1972 fertiggestellte Film hatte mit der Vorlage fast nur noch den Titel gemeinsam. Tarkowski verzichtete auf alle spektakulären technischen Details und schuf ein Drama um Schuld, individuelle Erinnerung und kollektives Gedächtnis. Die Geschichte handelt von einem Wissenschaftler, der geschickt wurde, um mysteriöse Ereignisse auf einer Raumstation im Orbit des Planeten Solaris zu untersuchen. Bei der Ankunft findet er seine tote ehemalige Geliebte lebendig auf der Station vor und versucht, sie zu töten, aber sie kommt immer wieder zurück.

In dieser Meditation über die Kultur- und Evolutionsgeschichte und den stets präsenten Vater-Sohn-Konflikt wird nach einer Instanz gesucht, die unsere Träume speichert. War schon im Rubljow der Zuschauer gefordert zu mutmaßen, wie die Episoden der Handlung zusammenhängen, so nimmt in „Solaris“ die für den reifen Tarkowski typische Rätselhaftigkeit noch deutlich zu. Spätestens hier zeigt sich, dass Tarkowski gern mit den gleichen Schauspielern arbeitet und auch die Kameraleute nicht ständig austauscht. Eduard Artemjew schrieb ihm für diesen und zwei weitere Filme die zum Teil experimentelle elektronische Musik, die er mit dem ersten in Russland gebauten Synthesizer einspielte – für Tarkowski eine „privilegierte Klangsprache“ für eine „Symbiose mit den Bildern“. Die Geschichte wurde 2002 mit anderen thematischen Schwerpunkten von Steven Soderbergh mit George Clooney neu verfilmt.

„Sie glauben an nichts“

„Der Spiegel“ (1975) mit seinen vielen Zeitebenen und Politbezügen ist als „eindringliche autobiografische Träumerei“ (Norbert Franz in Dekoder) wohl der Schlüsselfilm in Tarkowskis Kanon und so nah an Poesie, wie Kino nur sein kann. Noch konsequenter als in seinen übrigen Filmen befreite er sich darin von den Konventionen des Erzählkinos. Erzählt wird assoziativ eine Kindheit in den Jahren der Stalin‘schen Herrschaft, jedoch so, dass sich viele in Situationen und Konstellationen erkannten. Der Spiegel wird hier Symbol und Metapher des Selbsterkennens in der Erinnerung. Die fragmentierten Reminiszenzen an den sterbenden Dichter Alexei sind verwoben mit Gedichten von Tarkowskis Vater Arseni. Der kaleidoskopische Ansatz des Films kombiniert Ereignisse, Träume und Erinnerungen mit Filmmaterial aus der sowjetischen Wochenschau, manche Kritiker erkennen eine strophische Reihung von Augenblicken, in denen im Angesicht des Todes das Leben vorbeizieht. In der Sowjetunion wurden dem Film, den Tarkowski seiner Mutter widmete, Vorwürfe wie unverständlich, überladen oder düster gemacht.

In seinem Schaffensdrang hatte er sich Zeit seines Lebens der sowjetischen Bürokratie zu erwehren, wurde bei Auftragsvergaben immer wieder ignoriert. Geldsorgen zwangen ihn, kommerzielle Drehbucharbeiten und Vorträge in der Provinz anzunehmen, außerdem Hörspiele zu verfassen und Theaterinszenierungen zu besorgen. Überraschenderweise hatte er bei seiner nächsten Produktion „Stalker“ einigen Freiraum, obwohl der Film Andeutungen auf die politische Situation der Sowjetunion machte. Es war wie schon „Solaris“ eine individuelle Adaption einer literarischen Vorlage, diesmal des dritten Kapitels des Romans „Picknick am Wegesrand“ von Arkadi und Boris Strugazki, das beide umschrieben. Aber erst mit der neunten Drehbuchversion war Tarkowski zufrieden.

Schauplatz ist eine „Zone“, in der Außerirdische aus unbekannten Gründen Spuren hinterlassen haben: Vor allem Gegenstände teilweise unbekannter Funktion, stets ungeklärten Prinzips, oftmals furchtbarer oder gar tödlicher Wirkung, manchmal aber auch höchster Nützlichkeit. Sie werden von illegalen Schatzsuchern, den „Stalkern“, geborgen. Ein Stalker macht sich mit zwei Männern, die einander nicht mit Namen kennen, sondern mit „Professor“ und „Schriftsteller“ ansprechen sollen, auf den Weg zu einem Raum, der einer Person ihre tiefsten Wünsche erfüllen soll. Nach sage und schreibe neun Minuten fällt im Film das erste Wort; der Anfang ist schwarzweiß, erst in der geheimnisumwitterten Zone wird er farbig. Wege durch das trostlose Gebiet – ein Geisteszustand wie ein wirklicher Ort – können in diesem metaphysischen Labyrinth nur gespürt, nicht gesehen werden. Am Ziel – vor dem verheißungsvollen, unwirklichen Zimmer, in dem es auch noch regnet – machen beide einen Rückzieher und gehen nicht hinein. Telekinetisch sind sie auf einmal wieder in einer Kneipe, dem Ausgangspunkt ihrer Expedition.

Tarkowski lehnte eine eindeutige Interpretation dieser Zone immer ab – dieses mystisch-entrückten Ortes, der für viele Cineasten damals wie heute die Konturen eines brüchig gewordenen Fortschrittsglaubens trägt. Dabei lässt sich Tarkowskis Klassiker vor allem als eine traumwandlerische Reise ins menschliche Selbst interpretieren. Zunehmend setzt sich die Auffassung durch, Professor, Schriftsteller und Stalker hegelianisch zu lesen: Sie stehen dann für Wissenschaft, Kunst und Religion; nach Hegel die Modi, in denen das Wissen zu seiner Vollendung kommt – Religion (Anschauung) und Kunst (Vorstellung) sind in der Philosophie (Selbsterkenntnis) dialektisch aufgehoben. Im Film ist die dialektische Trias umgekehrt: Wissenschaft und Kunst sind ungenügende Annäherungen an die Wirklichkeit, die der Vollendung durch den Glauben bedürfen. Wissenschaftler und Schriftsteller aber sind dazu nicht fähig. Tatsächlich mahnt der Stalker, in der Zone Ehrfurcht zu zeigen und zu glauben. Resigniert muss er aber feststellen: „Sie glauben an nichts, an gar nichts. Bei ihnen ist das Organ mit dem man glaubt, an Nahrungsmangel zugrunde gegangen.“

Tarkowskis Bilder gehören allerdings nicht zu einer konkreten Form des Glaubens, nicht zu einer bestimmten Religion. Es geht um die eher unspezifische Sehnsucht nach einem Absoluten, das die menschliche Rationalität übersteigt und zu dem man Kontakt haben möchte. „Die heutige Zivilisation ist in eine Sackgasse geraten“, schrieb er selbst. „Die Zeit, um unsere Gesellschaft geistig umzubauen, fehlt. Die Menschen, die Politiker sind Sklaven des Systems geworden. Der Computer hat die Führung übernommen. Die einzige Hoffnung, die bleibt, ist, dass der Mensch in jenem letzten Moment, in dem er den Computer ausschalten kann, von oben erleuchtet wird.“ Tarkowski knüpft da an Dostojewski an, der das Leiden „eine gute Sache“ genannt hatte. Ganz ähnlich spricht die Frau des Stalkers, während sie direkt in die Kamera schaut: „Wenn es in unserem Leben keinen Kummer gäbe, besser wäre das nicht. Es wäre sogar schlechter, denn dann gäbe es kein Glück.“ Glück wird nicht mit Wohlbefinden verbunden, sondern mit Erlösung, die aber nur der erfahren kann, der um seine Erlösungsbedürftigkeit weiß. Einen Dostojewskij-Roman zu verfilmen ist ihm nie erlaubt worden.

nie geschaute Schönheit

Trotz der erarbeiteten Freiheiten blieben für Tarkowski die politischen und materiellen Produktionsbedingungen in der UdSSR schwierig, zudem ging es ihm nach mehreren Herzinfarkten gesundheitlich schlecht. Lust am Widerspruch auf der einen und eine eher diffuse Religiosität mit Hang zu Esoterik auf der anderen Seite machten ihn ebenso aus wie der tiefe Wunsch, seiner eigenen Kunstvorstellung zu folgen und trotzdem in der Heimat bleiben zu können, was ihm nicht gelang: Um dem Korsett des sowjetischen Filmbetriebs zu entweichen, nahm er 1981 schließlich einen Auftrag in Italien an, obwohl ihm klar war, dass er seine Familie in der Sowjetunion zurücklassen musste. So entstand zunächst die Fernsehdokumentation „Tempo di Viaggio“, gefolgt von seinem vorletzten Spielfilm „Nostalghia“ (1983).

Darin bereist ein russischer Schriftsteller mit seiner Dolmetscherin die Toskana und untersucht einen selbstmörderischen russischen Komponisten des 18. Jahrhunderts. Heimweh und Verzweiflung frustrieren ihn, bis er einen Wahnsinnigen trifft, der ihn überzeugt eine Aufgabe zu übernehmen – mit einer angezündeten Kerze von einem Ende eines Spa-Pools zum anderen zu gehen – um die Welt zu „retten“. Der Wahnsinnige verbrennt sich öffentlich, dem Schriftsteller geht zweimal die Kerze aus, bis er den Weg erfolgreich zurücklegt – und stirbt. „Die sanfte Gewalt, die nie geschaute Schönheit seiner Bilder ist so heftig, dass man sie im Kopf behält wie einen Traum, den man immer wieder träumt“, so Ulrich Greiner in der Zeit. Dafür bekam er in Cannes gleich drei Preise, darunter den als bester Regisseur.

Er hielt sich in der Folgezeit in Paris, London und Berlin auf, wo er Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes war. 1985 veröffentlichte er das Buch „Die versiegelte Zeit“, in dem er seine wesentlichen Gedanken zu Ästhetik und Poetik des Films darlegte. Zugleich wird bei ihm Krebs diagnostiziert. Parallel dazu entstand in Schweden sein letzter Film „Opfer“: Eine Allegorie individueller Verantwortung, in der ein von Erland Josephson gespielter, zurückgezogen auf einer Schären-Insel lebender Schauspieler den Atomkrieg durch ein mystisch-sakrales Selbstopfer rückgängig macht – im Jahr von Tschernobyl. Auch dafür bekam er in Cannes drei Preise, dazu die Goldenen Ähre des Filmfests Valladolid; 1988 wurde „Opfer“ in England als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet.

Tarkowskis geschwächte Gesundheit verschlimmerte sich, sodass er die Arbeit zu seinem letzten Film „Hoffmanianna“, eine Dokumentation über E.T.A. Hofmann, nie zu Ende führen konnte. Am 29. Dezember 1986 erlag er in Paris dem Krebsleiden. Seine Witwe Larissa widmete sich nach seinem Tod der Erhaltung von Tarkowskis Erbe, beteiligte sich aktiv an der Gründung des „Institut international Andreï-Tarkovski“ in Paris und der Publikation seiner Schriften, darunter auch seinen als „Martyrolog“ bezeichneten Tagebüchern: Er schrieb nicht nur, sondern kritzelte, erstellte Listen, zeichnete Pläne und traurige Gesichter. Ein Eintrag laut etwa: „Gestern war ich besoffen und hab mir den Schnurrbart abrasiert. Heute Morgen fiel mir ein, dass ich auf allen Ausweisen einen Schnurrbart trage. Dann muss ich ihn wohl nachwachsen lassen!“

Durch lange Takes und handlungsarme Szenen erzieht sich Tarkowski seinen Zuschauer, der genau hinschauen, betrachten lernt. Er muss sich das wackelige Beistelltischchen im Schlafzimmer ansehen, die Tabletten, das Glas mit Wasser, das auf dem Tischchen verrutscht. Dazu hört er das Geräusch eines vorbeifahrenden Zuges. Er weiß nicht, wogegen die Tabletten helfen sollen, wer sie nimmt. Und er erfährt es auch später nicht. Tarkowskis Filme tragen in der Regel keine Antworten zu den Fragen vor, die sie stellen. Und wenn sie Lösungen suggerieren, stehen wiederum andere Fragen dahinter. Seine Filme handeln von Künstlern, Wissenschaftlern, Kindern, hochsensibel introvertierten Individuen, die immer auch als Alter Ego des Regisseurs fungieren.

Die Handlung ist jedoch in keinem seiner Filme im engen Sinne bedeutsam, vielmehr vermitteln gedehnte Kamerafahrten, entleerte Innenräume, Blicke auf Dinge des Alltags, an denen sich Erinnerungen kristallisieren, von Wasser überströmte Räume und Landschaften ein traumartiges Gewebe, in dem sich Zeiterfahrungen auflösen. „Ein wahrer Künstler ist immer auch ein Visionär, der in die Zukunft sieht“, befand Tarkowskis Sohn 2020. „Das erschreckt seine Mitmenschen. Aus diesem Grund wird er meist sehr viel später verstanden.“ Seine Filme sollten mit dem Zuschauer „nicht über eindeutig nacherzählbare Inhalte kommunizieren“, sondern „psychische Grundzustände reanimieren“: „Möge jeder, der dies wünscht, sich meine Filme wie einen Spiegel anschauen, in dem er sich selber erblickt“. Auf seinem Grab in Paris steht geschrieben: „Der Mann, der den Engel gesehen hat”.