„Genosse Pablo“

27. Oktober 2021 von Thomas Hartung

Kein anderer Künstler seiner Generation war, noch dazu bis ins hohe Alter, so produktiv: Allein sein künstlerischer Nachlass wurde 1976 auf einen Wert von 1,275 Milliarden Franc geschätzt. Er umfasst: 1885 Gemälde, 7089 Zeichnungen, 19.134 Grafiken, 3222 Keramik-Arbeiten, 1228 Skulpturen und Objekte sowie 175 Skizzenbücher mit rund 7000 Zeichnungen, die er oft als Vorskizzen zu großen Arbeiten angefertigt hat. Hinzu kommen Gedichte, Schauspiele – eins übersetzte Paul Celan („Todesfuge“) ins Deutsche -, Kostüme und Bühnenbilder. Schon damit nimmt er eine Ausnahmestellung in der neueren Kunstgeschichte ein. Weil er kein Testament hinterließ, zerstritten sich seine Erben heillos und zahlten die Erbschaftssteuer in Kunst: Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen, die zum Grundstock seines 1985 eröffneten Museums in Paris wurden, das bis heute Publikumsmagnet ist.

Dabei zeugen die Schicksale seiner Erben von seinem eigenartigen Verwobensein mit dem Tod. Enkel Pablito versuchte sich unmittelbar nach dem Tod des Großvaters zu vergiften und starb mehrere Monate später. Sohn Paulo erlag 1975 seiner Drogen- und Alkoholsucht. Marie-Thérèse Walter, die langjährige Geliebte des Malers, erhängt sich 1977; und seine zweite Ehefrau, Jacqueline Roque, erschoss sich 1986. Doch schon als Jugendlicher musste er den Tod seiner achtjährigen Schwester Conchita verkraften, als junger Mann den Selbstmord seines Künstlerfreundes Carles Casagemas, in dessen Pariser Haus er dann zog. Als Reaktion auf den Suizid begann er seinen ersten Schaffensabschnitt, die „Blaue Periode“, mit schwermütigen, pessimistischen, naturalistischen Bildern, die oft abgemagerte Menschen im Elend zeigen.

Zeitlebens wird er auch mit Russland/der Sowjetunion eigenartig verwoben sein. Seine erste Frau Olga Koklowa war eine russische Primaballerina. Der Textilmagnat Sergej Schtschukin kaufte seit 1908 über 50 seiner Bilder und legte damit den Grundstock für das 1923 gegründete Museum für Neue Westliche Kunst in Moskau. Die weltweit erste Monografie über den Künstler wurde 1917 in Russland veröffentlicht. Für Igor Strawinskys Ballett „Pulcinella“ (1920) schuf er die Bühnenbilder. Der befreundete Schriftsteller Ilja Ehrenburg, der ihn halb im Scherz „guter Teufel“ nannte, half 1956, seine Parallelausstellung in Moskau und Leningrad zu organisieren, mit der die Tauwetter-Periode nach der Stalin-Ära begann. Der Andrang war so groß, dass die Besucher die ganze Nacht Schlange standen und er das Publikum beruhigen musste: „Sie haben 25 Jahre auf diese Ausstellung gewartet, jetzt können Sie auch noch 25 Minuten warten“. 1962 überbrachte er ihm gar noch den Lenin-Friedenspreis: Pablo Ruiz y Picasso, der am 25. Oktober vor 140 Jahren in Malaga geboren wurde.

Das Wunderkind als Autodidakt

Sein Vater ist Maler und Zeichenlehrer an der Kunstgewerbeschule, Malmaterial steht bei ihnen überall zu Hause herum. Sein Vater sieht in ihm das „Wunderkind“ und unterrichtete ihn schon früh in akademischem Zeichnen. Sein erstes Bild ist gleich ein Ölgemälde – „Der kleine Pikador“, wozu ihn der Besuch eines Stierkampfes inspiriert hat. Da ist Pablo gerade mal 9 Jahre alt. 1892 wird er an der Kunstschule von Malaga aufgenommen. Neben dem normalen Schulunterricht malt und zeichnet Pablo in jeder freien Minute und qualifiziert sich schnell für höhere Ausbildungsgänge. Nach der Oberstufe wechselt er an die Kunstakademie in Barcelona, kurz danach an die renommierte Akademie San Fernando in Madrid. Aber die Unterrichtsmethoden gefallen dem jungen Maler nicht. Schon nach einem halben Jahr verlässt er das Institut – und bildet sich fortan selbst aus und weiter.

1895 schuf er sein erstes großes Bild im akademischen Stil „Die Erstkommunion“. Seinen Wissensdurst stillt er in Museen, Salons und Ateliers, er studiert die Techniken anderer Künstler und saugt alles auf, was um ihn herum an neuartiger Kunst, Literatur und Musik entsteht. 1899 wurde er Mitglied der Gruppe „Die vier Katzen“ und hatte 1900 eine erste gemeinsame Ausstellung. Zugleich wurden in Zeitungen seine Illustrationen veröffentlicht. Zum Leben reichen die Verkäufe aber noch nicht, im Gegenteil. Nicht selten übermalt er seine Bilder, weil ihm das Geld für neue Leinwand fehlt. Er lernt den Kunsthändler Pedro Manach kennen, der ihm einen monatlichen Festbetrag für seine Bilder anbietet. Von den Museumsdirektoren und internationalen Kunstsammlern wird Picasso spät entdeckt: erst 1932 hat er seine erste große Einzelausstellung – im Kunsthaus Zürich in der Schweiz.

Seiner Blauen („Königin Isabeau“, „Die Absinthtrinkerin“, „Frau mit Fächer“) schloss sich dann die Rosa Periode an („Mädchen auf der Kugel“, „Harlekin und seine Gefährtin“, „Die Gaukler“). Ab 1908 begründete Picasso mit dem Maler Georges Braques den als revolutionär aufgefassten Kubismus. Der neu entwickelte Stil ging einerseits auf afrikanische Masken zurück und andererseits auf eine veränderte Ästhetikvorstellung, in der Formen und Farben als Zersplitterungen vorherrschen. Die Bildfläche ist dabei in rhythmische Flächen zerkleinert. Eine Folge davon ist, dass Formen in Zeichen aufsplittern und Farben in verschiedene Töne wie Grau, Braun oder Grün. Geometrische Formen geben die Gegenständlichkeit wieder, Bildstrukturen werden abstrakter. Bilder wie „Frau mit Gitarre“ oder „Ma Jolie“ zeugen von dieser neuen Maltechnik. 1906 macht er die Bekanntschaft mit dem damals bedeutendsten französischen Künstler, Henri Matisse, der ihm zahlreiche Kontakte verschafft. Durch ihn lernt Picasso auch Ambroise Vollard kennen, der ihm alle Bilder seiner „Rosa Periode“ abkaufte und ihn zum ersten Mal finanziell sorgenfrei macht. Später trägt der Kunsthändler Daniel-Henry Kahnweiler dazu bei, dass Picasso einer der teuersten Künstler des 20. Jahrhunderts wird.

„Ich suche nicht, ich finde“

In die Zeit zwischen 1911 und 1914 fiel die Anfertigung der ersten Klebebilder, der papiers collés. Später verwendete Picasso noch weitere Materialien wie Blech, Holz oder Sand. In der Zeit des Kubismus nutzt er aber auch parallel dazu andere Stile, etwa den Realismus bei seinen Porträtarbeiten. Für die Pariser Uraufführung des Balletts „Parade“ 1917, das auf einem Einakter mit Gedichten Jean Cocteaus basiert und von Eric Satie komponiert wurde, entwarf Picasso das Bühnenbild und die Kostüme – eine Zäsur in seinem Leben. Zum einen übertraf das Ergebnis alle Erwartungen: Statt Ballett-Tutus trugen die Tänzer sperrige Kostüme aus Pappmaché, Holz und Metall – so unbequem, dass die Bewegungen mechanisch und unbeholfen wirkten. Zum anderen lernte er dabei Olga kennen, die er im Jahr darauf heiratete und mit ihr ein Kind hatte.

1918 malte er sie als Ikone, als seine russische Angebetete, elf Jahre später als ein ihn verschlingendes Ungeheuer. Seine Ehe mit ihr war zerrüttet, und jahrelange Auseinandersetzungen brachten ihn an den Rand der Erschöpfung, sodass er für Monate das Malen ganz aufgab: Empörung schreit aus jenem Bild, jedoch formuliert Picasso dort auch die Frau in ihrer ambivalenten Rolle als Glücks- und Todesbringerin. Sechs Jahre später – die Scheidung war gescheitert, innerlich und äußerlich getrennt blieb das Paar zeitlebens juristisch aneinander gebunden – malte Picasso ein surrealistisches Porträt von Olga, das die ganze Hohlheit eines verpfuschten Lebens in großen Augen darstellt. „Auf das Bild vom Menschen in seinem Werk überträgt Picasso sein Gegenüber intuitiv und unvoreingenommen, mit einer diagnostischen Haltung, die man von einem guten Arzt erwartet“, befindet Johannes M. Fox im Ärzteblatt. Daher trifft sein berühmtes Bonmot „Ich suche nicht, ich finde“ ins Schwarze: Er findet in Porträts von ihm Nahestehenden visionär deren untergründige psychische Befindlichkeit.

Ab 1919 orientierte sich der Maler in seinem Schaffen an antiker Mythologie, so sehr gern am Minotaurus. Zwischen 1924 und 1926 wurden große abstrakte Stillleben sein Schwerpunkt. Als Salvador Dalí erstmals nach Paris reiste und Picasso besuchte, war er „so tief bewegt und voller Respekt, als hätte ich eine Audienz beim Papst“. 1927 begegnete er Marie-Thérèse Walter, die sein Modell und seine Geliebte wurde und 1935 eine Tochter gebar. Picassos Bilder zeichnen sich in dieser Zeit dadurch aus, dass sie fast keine Figuren mehr enthalten. Picasso wurde für die Surrealisten eine Symbolfigur der Moderne; in ihren Publikationen brachten sie zahlreiche Abbildungen seiner kubistischen und neoklassizistischen Werke und stellten diese in einen surrealistischen Zusammenhang. Von 1928 und 1929 arbeitete er an Drahtplastiken und erstmals an Eisenskulpturen. Mit einem Besuch in Spanien 1934 tauchten in Picassos Werken Motive aus dem Stierkampf auf.

1936 zum Direktor des Prado ernannt, beauftragte ihn die republikanische Regierung mit dem monumentalen und kriegskritischen Gemälde „Guernica“ für den spanischen Weltausstellungspavillon 1937. Es gilt heute als ein Schlüsselwerk in der Kunst des 20. Jahrhunderts und wurde foto-dokumentierend von seiner Geliebten Dora Maar begleitet, die als Vorlage für alle „Weinenden Frauen“ diente, Mütter, die Blut weinen angesichts ihrer toten Kinder. Picasso klagt die Grauen der Bombardierung der nordspanischen Stadt im Spanischen Bürgerkrieg durch die deutsche Legion Condor an. „Picasso malte nicht seine Destruktivität, sondern er gab einer aus den Fugen rasenden Welt Gestalt. Er malte die grausame Konsequenz menschlichen Handelns im Krieg“, so Fox.

Bis 1940 hielt sich Picasso in Südfrankreich auf und trat am 5. Oktober 1944 der Kommunistischen Partei Frankreichs bei – in Moskau wurde er darum „Genosse Pablo“ genannt. Die Allgegenwart von Tod, Leiden und Angst sublimierte der Maler in einem rauen, schonungslosen und bisweilen wenig gefälligen Stil. Auffallend sind die ungestümen Verzerrungen, die Picasso den Bildgegenständen und Menschen in seinen Bildern auferlegte. Zum Symbol der Hoffnung wird für ihn der „Mann mit Schaf“, eine antiheroische Figur als Beschützer der Schwachen und damit ein Gegenbild zu Arno Brekers Skulpturen, die Picasso 1942 in der Orangerie des Tuileriengartens gesehen hatte. Obschon ab 1940 als „entartet“ diffamiert, arbeitete der Maler wie besessen an Ölgemälden und Plastiken weiter. Bis zur Befreiung von Paris lebte er dort zurückgezogen in seinem Atelier.

„Vanitas eines schöpferischen Menschenlebens“

Nach dem Zweiten Weltkrieg zählte Picasso zu den berühmtesten lebenden Künstlern seiner Zeit. Er nahm 1948 und 1950 an Weltfriedenskongressen teil und entwarf für letzteren die Lithografie „Fliegende Taube“, die als Friedenstaube zum Symbol des Friedens schlechthin wurde. Die Lithografie sollte in den folgenden Jahren zu Picassos meist verwendeter grafischer Technik werden, außerdem experimentierte er mit Glasmalerei und der Herstellung von Keramiken. Der Abstraktion öffnete er sich zeitlebens nie. Der große Aachener Kunstmäzen Peter Ludwig, der neunzehn Museen in fünf Ländern etablierte, verfasste 1949/50 seine Dissertation über das Menschenbild bei Picasso.

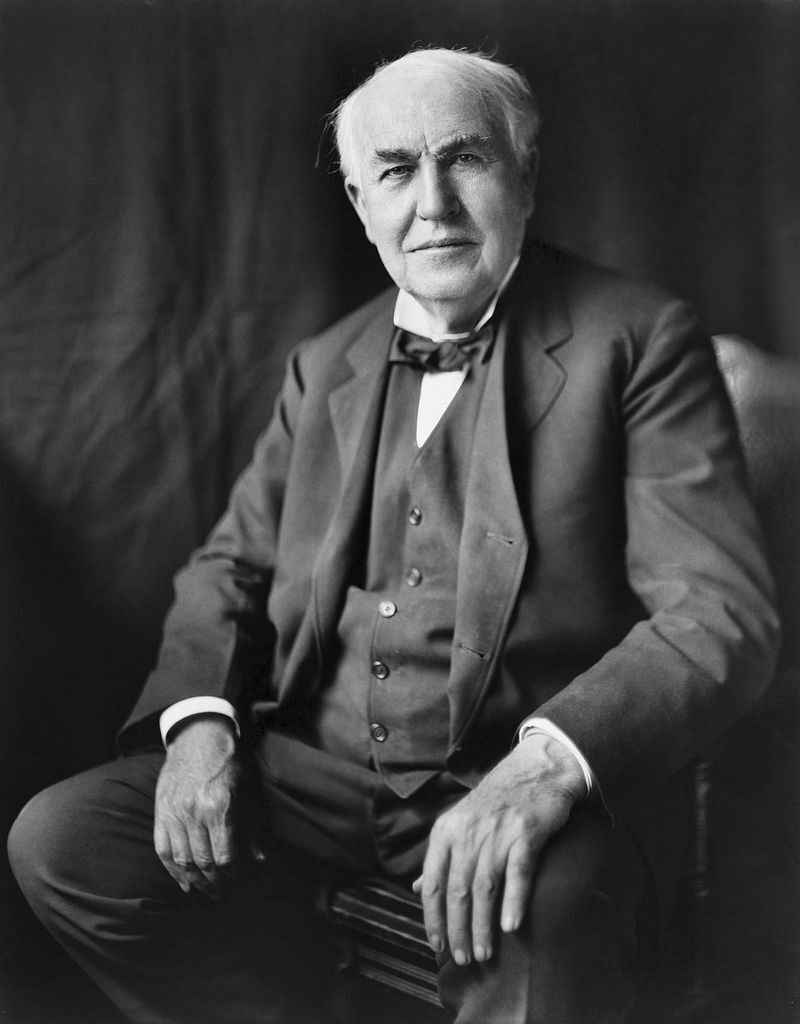

Seit 1943 mit der französischen Künstlerin Françoise Gilot liiert, mit der er zwei Kinder hatte, lernte er 1951 die 46 Jahre jüngere Jacqueline Roque kennen, die er zehn Jahre später heiratete. Ab 1953 wurde der Jahrhundertmaler in unzähligen Retrospektiven geehrt. 1958 hatte Picasso das Schloss Vauvenargues am Fuß der Mont Sainte-Victoire in der Nähe von Aix-en-Provence bezogen, wo er auch begraben wird. Der letzte Lebens- und Arbeitsort Picassos sollte ab Juni 1961 die Villa Notre-Dame-de-Vie in der Nähe des Dorfes Mougins in den Bergen oberhalb von Cannes werden. In den folgenden elf Jahren, die Picasso bis zu seinem Herztod am 8. April 1973 noch blieben, kreiste sein Werk um die Alten Meister – wie Rembrandt van Rijn – und Jacqueline, die sein meist dargestelltes Modell wurde.

Die letzten sehr bewegenden Selbstporträts von 1972, die ihn als todesangstbeladenen alten Mann zeigen, künden bei aller positiven Bilanz eines schöpferischen (Künstler-)Lebens auch von der „Vanitas eines schöpferischen Menschenlebens. Im Angesicht des nahen Endes tragen weder Ruhm noch ein gewaltiges Œuvre, es tragen nicht die menschlichen Beziehungen, keine Religion gibt Halt: ein Scherbenhaufen bleibt. Erschütternd und desillusioniert dokumentiert Picasso, dass alles Aufbäumen in den letzten Jahren, alles Getriebensein nicht half, sein imposantes Lebenswerk als Ernte einzufahren“, erkennt Fox. Am Abend vor seinem Tod überarbeitete er noch den stark abstrahierten „Liegenden weiblichen Akt und Kopf“. Die überbordende Sexualität und Virilität von Picassos Spätwerk wird hier in einer geometrisch-stilisierenden Darstellung gebändigt.

Denn Beziehungen und Sexualität waren wohl seine Lebensthemen: Die Frauen an seiner Seite behandelte der Künstler oftmals vollkommen rücksichtslos, verletzend und zerstörerisch, um sie anschließend beschädigt zurückzulassen. Biograph John Richardson meint: „Wenn eine andere Frau in Picassos Leben auftaucht, ändert sich alles für ihn. Der Dichter ändert sich, der Freundeskreis ändert sich, das Haus ändert sich. Alles verändert sich mit der Geliebten.“ Seine außerordentliche Fähigkeit, bestehende Konventionen der Kunst, der Lust und des Lebens auszumessen, auszudehnen, zu überschreiten und den Rahmen neu zu setzen, ist bis heute nicht nur bewunderns-, sondern auch geldwert: Der bei einer Auktion 2015 in New York erzielte Umsatzrekord für ein Gemälde von Picasso („Les Femmes d´Algier“, 1955) beträgt 179,4 Millionen US-Dollar.