„kein Ereignis mehr“

5. Mai 2021 von Thomas Hartung

An ihm scheiden sich die Geister bis heute: War er genialischer Kriegsherr und Hüter des Erbes der Französischen Revolution oder Kriegsverbrecher und Knechter der Völker? Die Geschichte seines Lebens zeichnet den fantastischen Weg eines verschrienen Insulaners zum mächtigsten Mann Europas. Sein Name steht für den Einzug der Moderne in Europa und zugleich für das neue, totale Gesicht des Krieges: „Man kann keinen Eierkuchen backen, ohne ein paar Eier zu zerschlagen“ gehörte zu seinen Weisheiten. Er soll mehr Schlachten geführt haben als Karl der Große, Hannibal und Cäsar zusammen: Napoleon Bonaparte. Am 5. Mai 1821 starb er im Exil auf St. Helena.

Als Napoleone Buonaparte kommt er am 15. August 1769 in Ajaccio zur Welt, der Hauptstadt der Insel Korsika. Von zwölf Geschwistern werden sieben groß werden. Seine Familie stammt ursprünglich aus Italien, seine Eltern gehören dem niederen Adel an. Der Vater arbeitete als Advokat, Richter und als Sekretär von Pascal Paoli, einem Kämpfer, der sich für die politische Unabhängigkeit Korsikas einsetzte. Der Freiheitsgedanke spielte dadurch schon in Napoleons Kindheit eine wichtige Rolle. Der Junge begann seine schulische Ausbildung in der französischen Stadt Autun und punktete dort vor allem in den Fächern Mathematik und Geschichte. Mit neun Jahren kann Napoleon dank eines königlichen Stipendiums für verarmte Adlige auf die Militärschule von Brienne gehen. Dort ist er der einzige Korse und wird wegen seines Insel-Akzents früh von seinen Mitschülern ausgegrenzt. Rasch lernt er aber, sich durch militärisches Geschick Achtung zu verschaffen, und wurde aber aufgrund seiner Fähigkeiten schnell zu einer der besten Militärschulen Frankreichs versetzt.

1785 verlässt er das „École royale militaire“ in Paris und beginnt seine Karriere beim Militär. Im gleichen Jahr starb sein Vater an Magenkrebs, und Napoleon übernahm die Rolle des Familienoberhaupts. Er kümmerte sich um seine Mutter und Geschwister. Um seine Mutter zu entlasten, nahm er seinen elfjährigen Bruder Louis zu sich und kümmerte sich um dessen Erziehung. Währenddessen arbeitete er als Leutnant beim Militär. In seiner Freizeit las er viel, vor allem Literatur aus der Antike, aber auch Goethes „Werter“ hat er verschlungen. Der Französischen Revolution von 1789 verdankt Napoleon seine steile Karriere in der Armee: Er stand hinter dem Ziel des Aufstands unter dem Motto „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ gegen das strenge Regime Ludwigs XVI, wollte er doch, dass sein Heimatland Korsika endlich frei wird und die Bürger ihr verarmtes Land wieder aufbauen können.

Als er 1793 erfolgreich die Artillerie der Revolutionstruppen in der Schlacht um Toulon gegen die königstreuen Royalisten führt, wird er zum Brigadegeneral befördert. Doch die universalistischen Prinzipien der Französischen Revolution hatten nun mal eine kolonialistische Kehrseite. Offenkundig wurde dies während der Invasion auf dem Gebiet des heutigen Haiti. In der dortigen französischen Kolonie hatten sich die Sklaven im Jahr 1791 befreit. Bonaparte schickte seinen Schwager Charles Leclerc mit 25.000 Soldaten auf die Insel, um die Revolution zu brechen – was misslang. Zudem ließ Bonaparte in allen französischen Kolonien die Sklaverei wiedereinführen.

„Ein Naturereignis“

Dann der Durchbruch: 1796 führt Napoleon den Italienfeldzug. Der Sieg gegen Österreich und die Besetzung Belgiens, der Lombardei und des Rheinufers ebnen ihm den Weg an die Spitze der Macht. Zugleich gelingt ihm der Aufstieg in der französischen Gesellschaft: Er heiratet er die höhergestellte Joséphine de Beauharnais, nachdem er eine unglückliche Romanze mit Désirée Clary hatte, der späteren Königin von Schweden, und sie mit dem autobiographisch gefärbten Roman „Clisson et Eugénie“ bewältigen wollte, der über das Entwurfsstadium aber nicht hinauskam.

1798 bricht er auf Befehl der Revolutionsregierung zur „Ägyptischen Expedition“ auf. Dieser Feldzug an den Nil wird zum Triumph: Napoleon erreicht nicht nur die Loslösung Ägyptens vom Osmanischen Reich, er verursacht mit dem Feldzug auch einen kulturellen Boom – das Interesse am Ägypten der Pharaonen lebt wieder auf. Den moralischen Tiefpunkt des Feldzugs stellte 1799 die Belagerung der osmanischen Stadt Jaffa dar, bei der Napoleon mehrere Tausend Gefangene massakrieren ließ. Christian Morgenstern kommentierte: „Napoleon war ein Naturereignis. Ihn einen großen Schlächter schmähen heißt nichts anderes, als ein Erdbeben groben Unfug schelten oder ein Gewitter öffentliche Ruhestörung.“ Seine große Popularität in der Armee und im Volk verhilft ihm 1799 zum Sturz der Revolutionsregierung. Am 13. Dezember lässt er sich für zehn Jahre zum obersten von drei Konsuln wählen und hat praktisch nun die alleinige Macht.

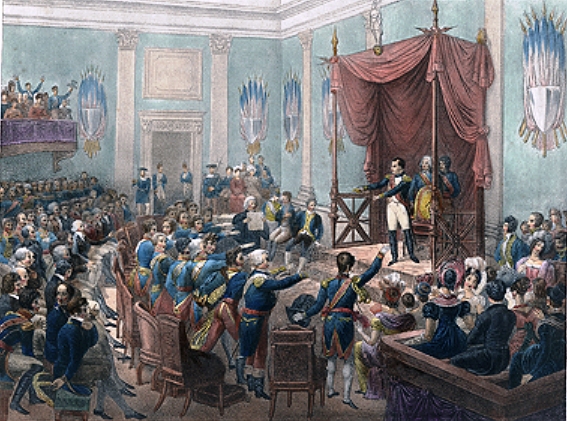

Er zentralisiert das junge nachrevolutionäre Staatsgefüge Frankreichs und veranlasst Reformen in der Justiz, im Militär und in der Bildung. 1804 veröffentlicht er den „Code civil“, das erste bürgerliche Gesetzbuch Frankreichs. Zentrale Freiheitsgedanken der Revolution gießt Napoleon damit in eine bis heute gültige Gesetzesform. Seine Kriegszüge spülen Geld in die Staatskassen, er kann den französischen Haushalt sanieren. Nachdem er sich 1802 schon zum Konsul auf Lebenszeit hat ernennen lassen, folgt 1804 die Krönung zum Kaiser von Frankreich. Dabei wagt Napoleon den Eklat: In der Pariser Kathedrale Notre Dame entreißt er Papst Pius VII. die Krone und krönt sich kurzerhand selbst. Das war die letzte Konsequenz einer besonderen Form der Politik, die keineswegs zur Gänze vergangen ist: das von oben angeordnete Plebiszit, das den charismatischen Führer bestätigt. Napoleon hat sich seiner in vier Situationen bedient, in denen er seine Macht sprunghaft ausweiten wollte, etwa als er 1802 über sein lebenslanges Konsulat abstimmen ließ oder 1804, als er nach der Erblichkeit der Kaiserwürde fragte. Der „Bonapartismus“ war geboren, eine Diktatur mit plebiszitären Elementen.

Getrieben vom Willen, wie sein Vorbild Karl der Große Herrscher Europas zu sein, führt er als Kaiser Napoleon I. seine aggressive Expansionspolitik fort. Er erobert Italien und Holland und setzt seine Brüder als Könige der Vasallenstaaten ein. In den eroberten Gebieten, besonders auf deutschem Boden, ordnet er drastische Gebiets- und Rechtsreformen an. Seinen größten militärischen Erfolg feiert Napoleon 1805 bei der „Dreikaiserschlacht“ von Austerlitz. Dort schlägt er Österreich und Russland. Der Friedensvertrag von Pressburg versetzt dem schon lange angezählten Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation den Todesstoß. Er war ab 1805 auch König von Italien und bis 1813 Protektor des Rheinbundes.

Der war am 16. Juli 1806 aus anfangs 16 Ländern gegründet worden mit der Pflicht zur militärischen Unterstützung Frankreichs und zum Austritt aus dem Heiligen Römischen Reich. Daraufhin legte Franz II. die Kaiserkrone nieder. Bereits 1808 hin gehörten fast alle deutschen Staaten außer Österreich und Preußen zu diesem „Dritten Deutschland“. Umfangreiche Zentralisierung des Staatswesens nach französischem Vorbild – im oft noch ständisch organisierten „Flickenteppich“ Deutschland – ging mit der Einführung von Prinzipien der Französischen Revolution, wie Gleichheit, Eigentumsrechte und dergleichen, aber auch mit der Reform des Agrar-, Bildungs-, Wirtschafts-, Steuer- und Finanzwesens einher.

„ein Haufen Scheiße“

Als Feldherr besticht Napoleon durch die Schnelligkeit seiner Entscheidungen und die militärische Aufklärung über den Feind. Seine Späher besorgen Informationen über die gegnerischen Pläne aus allen möglichen Quellen. Noch am Vorabend der Schlacht von Austerlitz ändert er seine Strategie komplett – mit Erfolg. Seit Austerlitz genießt seine Armee einen legendären Ruf. Mit raschen Angriffskriegen bringt er eine neue Kriegsphilosophie auf. Seine Kriege sind total, sie stellen die Existenz ganzer Staaten in Frage und mobilisieren ganze Völker. Napoleons Zeitgenosse Carl von Clausewitz schreibt 1812: „Nun hatten die Mittel, welche aufgewandt, die Anstrengungen, welche aufgeboten werden konnten, keine bestimmte Grenze mehr; die Energie, mit welcher der Krieg selbst geführt werden konnte, hatte kein Gegengewicht mehr, und folglich war die Gefahr für den Gegner die äußerste.“

Mit der sogenannten Kontinentalsperre schafft Napoleon sogar eine neue Kriegsform: den Wirtschaftskrieg. Um Großbritannien in die Knie zu zwingen, verhängt er 1806 einen radikalen Importstopp für sämtliche Güter der britischen Insel und ihrer Kolonien. Nachdem Preußen mit Russland ein geheimes Bündnis geschlossen hatte, wurde er am 26. August 1806 ultimativ aufgefordert, unter anderem seine Truppen hinter den Rhein zurückzuziehen. Dies betrachtete Bonaparte als Kriegserklärung und stieß im Oktober 1806 mit seinen Truppen vom Main aus durch Thüringen auf die preußische Hauptstadt Berlin vor. Die in der Schlacht bei Jena und Auerstedt geschlagene preußische Armee löste sich in den folgenden Wochen nahezu auf.

Am 7. Juli 1807 ist Napoleon auf der Höhe seiner Macht: Im Frieden von Tilsit schnürt er ein Bündnis mit Russlands Zar Alexander I. Alle Gebiete westlich der Elbe gingen verloren und wurden Grundlage für das neue Königreich Westphalen. Die von Preußen bei den Teilungen Polens 1793 und 1795 einverleibten Gebiete wurden zum Herzogtum Warschau erhoben. Insgesamt verlor Preußen etwa die Hälfte seines bisherigen Territoriums, musste zudem noch hohe Kontributionen zahlen und durfte nur noch in einem beschränkten Umfang eine Armee unterhalten. Vom Südzipfel Spaniens bis zum östlichsten Ende Polens reicht nun Napoleons Einflussgebiet. Er will einen Thronfolger und lässt daher 1809 die kinderlose Ehe mit Joséphine scheiden. Zur neuen Frau nimmt er die österreichische Kaisertochter Marie Louise. Mit ihr bekommt er 1811 seinen einzigen legitimen Sohn, Napoleon II. Allerdings hatte er mindestens zwei, nach manchen Biographen gar sechs uneheliche Kinder mit verschiedenen Mätressen.

Frankreichs Kaiser drängt es nach mehr Macht. Nach seinem Verständnis führt er Krieg, um anderen Nationen Vernunft und Freiheitsliebe beizubringen, und schlägt die Warnung seines wichtigsten Außenpolitikers, Außenminister Talleyrand, in den Wind, ein derartiges Vorhaben sei das beste Mittel, „den Freiheitsgedanken verhasst zu machen und seinen Triumph zu verhindern“. Legendär ist der Zusammenprall der beiden im Januar 1809, nachdem Talleyrand wieder einmal versucht hat, Napoleon auszutricksen. „Sie sind ein Haufen Scheiße in Seidenstrümpfen“, pöbelt der Kaiser. Sein Minister verneigt sich. Es gibt viele solcher Anekdoten. Dessen ungeachtet bricht Napoleon 1812 mit dem russischen Zaren und marschiert auf Moskau zu. Der Russland-Feldzug, zu dem er Armeen aus nahezu allen Teilen seines Einflussbereichs mobilisiert, wird Napoleons Desaster.

„Marmor, woraus man Götter macht“

Die Schlacht von Borodino konnte er zwar gewinnen, aber sie wurde zur verlustreichsten Auseinandersetzung der napoleonischen Kriege überhaupt: etwa 45.000 Tote oder Verwundete auf russischer Seite und 28.000 auf französischer Seite waren zu beklagen. Erst im Ersten Weltkrieg gab es noch höhere Opferzahlen an einem einzigen Tag. Napoleon ist nun in der Defensive. Russland verbündet sich erfolgreich mit Preußen und Österreich. Napoleon verliert schließlich die Leipziger „Völkerschlacht“ vom 16. bis 19. Oktober 1813. Die alliierten Truppen jagten ihn weiter und nahmen nach der Schlacht bei Paris am 31. März 1814 die Hauptstadt ein. Der Kaiser verlor daraufhin jegliche Unterstützung der Armee, der Politik und selbst enger Getreuer. Am 2. April 1814 sprach der Senat die Absetzung des Kaisers aus. Am 6. April dankte er zu Gunsten seines Sohnes ab.

Damit waren die Alliierten nicht einverstanden. Sie verlangten vom Kaiser, bedingungslos abzudanken und boten den Vertrag vom 11. April 1814 zur Unterschrift an. Diese Offerte unterschrieb Napoleon unter dem Datum vom 12. April, nachdem er in der Nacht vom 12. auf den 13. April einen Suizidversuch unternommen haben soll. Ihm wurde die Insel Elba als Wohnsitz zugewiesen und einzig der Kaisertitel belassen. Doch durch ein Netz von Agenten wusste er genau, dass es in Frankreich nach der Restauration unter Ludwig XVIII. eine weit verbreitete Unzufriedenheit gab. Ermutigt von diesen Meldungen kehrte Napoleon am 1. März 1815 nach Frankreich zurück. Die Soldaten des 5e régiment d’infanterie, die ihn hätten aufhalten sollen, liefen zu ihm über.

Es gelingt ihm, eine gut ausgerüstete Armee von 125.000 erfahrenen Soldaten auszuheben. Er ließ eine provisorische Regierung unter Marschall Davout in Paris zurück und marschierte gegen die Allianz. Wie gewohnt plante Bonaparte, die Gegner nacheinander zu schlagen. Anfangs gelang es ihm bei Charleroi, einen Keil zwischen die britische Armee unter Wellington und die preußischen Truppen unter Blücher zu treiben. Am 16. Juni schlug er die Verbündeten in der Schlacht bei Quatre-Bras und der bei Ligny. Am 18. Juni griff Napoleon die alliierte Armee von Wellington nahe dem belgischen Ort Waterloo an. Wellington gelang es, die günstige Stellung gegen alle französischen Angriffe im Wesentlichen zu halten: Der Ruf „Ich wollte, es wäre Nacht oder die Preußen kämen“, wird ihm zugeschrieben. Die preußischen Truppen unter Marschall Blücher trafen rechtzeitig ein, Napoleon wurde geschlagen. Damit war die „Hundert-Tage-Herrschaft“ vorbei.

Die Briten verbannen ihn auf die englische Insel St. Helena, mitten in den Südatlantik. Dort stirbt Napoleon am 5. Mai 1821, vermutlich wie sein Vater an Magenkrebs. Andere Vermutungen zur Todesursache sind weitgehend vom Tisch, darunter die einer Arsenvergiftung durch die arsenhaltige Farbe (Schweinfurter Grün) in seinen Tapeten. 1840 lassen die Franzosen seine Gebeine in einem Prunksarg unter der Kuppel des Pariser Invalidendoms aufbahren. Laut Totenschein soll Napoleon 1,66 Meter gemessen haben. „Napoleon-Komplex“ nannte der österreichische Psychotherapeut Alfred Adler prompt das Verhalten, wenn Menschen ihre geringe Körpergröße durch Erfolge und Statussymbole kompensieren wollen.

Nach seinem Tod beginnt die Auseinandersetzung um die Bedeutung Napoleons für die Nachwelt. Talleyrand beurteilte die Nachricht vom Ableben seines ehemaligen Kaisers lakonisch: „Es ist nur noch eine Neuigkeit, aber kein Ereignis mehr.“ Heinrich Heine schrieb: „Napoleon ist nicht von dem Holz, woraus man Könige schnitzt – er ist von jenem Marmor, woraus man Götter macht.“ Der romantische Schriftsteller und Diplomat Chateaubriand bemerkt, nun habe „der mächtigste Lebensodem, der jemals menschlichen Lehm beseelt hat“ aufgehört zu atmen. Seit 1908 tauchte die Figur des Napoleon in mehr als 300 Spielfilmen oder TV-Produktionen auf. Damit zählt er neben Hitler zu den historischen Persönlichkeiten, die am häufigsten in Filmen zu sehen sind.