„perfekt inszenierte Tragödie“

10. November 2020 von Thomas Hartung

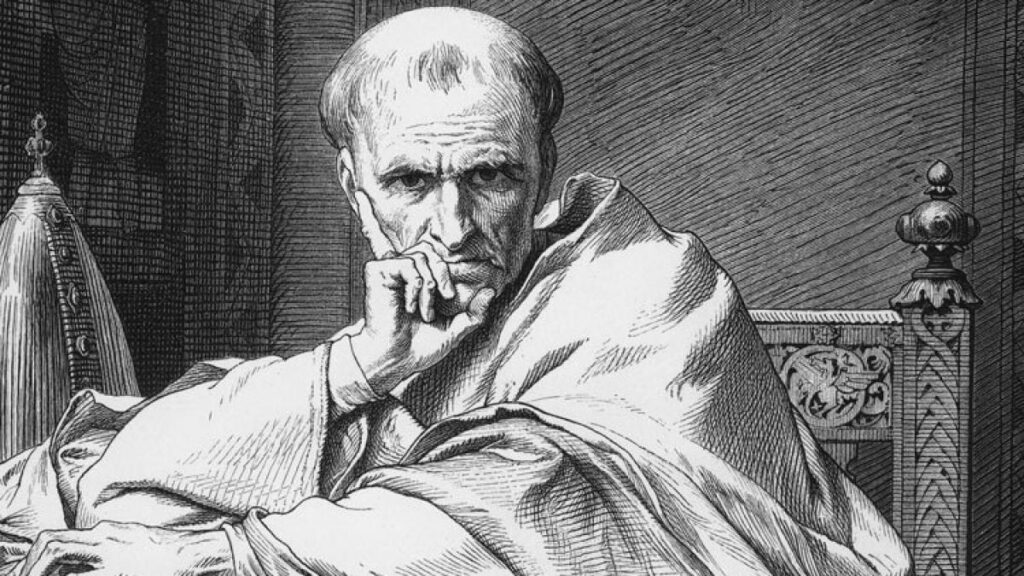

Er galt damals wie heute als umstrittenster deutscher Kaiser. Zeitgenossen beschrieben ihn als hinterhältig, berechnend und heimtückisch, ja als Tyrannen; ein „Monster auf dem Thron“ erkennt Gerd Tellenbach. Für Stephan Draf war er dagegen „der größte Pechvogel, der je auf dem deutschen Kaiserthron gesessen hat“. Er sei mehrfach traumatisiert gewesen, sein Leben „eine perfekt inszenierte Tragödie“, denn er habe „erschütternd begriffsstutzig, daran geglaubt, dass etwas Gutes in den Menschen sei“. Bei aller menschlichen Sympathie, die einem sein bewegtes und bewegendes Schicksal abzwinge, „kann man ihm doch nur sehr bedingt historische Größe zusprechen … Schwere Missgriffe der Anfangsjahre stürzten ihn in einen Konflikt, der den Weg zu einer gesunden Evolution versperrte und an dem er für seine Person zugrunde ging“, befand auch Theodor Schieffer.

Mit seiner fast 50-jährigen Regierung gehöre er aufgrund seiner Territorialpolitik, der Begünstigung von Städtebürgertum, Reichsministerialität und Judentum („Wormser Privileg“) sowie seiner Landfriedenspolitik zu den bedeutendsten mittelalterlichen deutschen Herrscherpersönlichkeiten, lautete dagegen der Tenor marxistischer Geschichtsschreibung. Als 1900 sein Grab im Dom von Speyer geöffnet wird, ergab sich das Bild „eines großen, starken, untadelig gewachsenen Mannes … die Gestalt eines schlanken, aber kräftigen, beinahe athletischen Mannes, zu allen ritterlichen Übungen geschickt und in ihnen geübt.“ Das kontrastiert mit einem unterstellten „sensiblen Charakter“, mit dem manche seine scheinbare politische Schwäche begründeten.

Denn den meisten ist er heute präsent durch seinen Canossa-Gang, durch den das deutsche Königtum „seine Todeswunde“ empfangen habe, wie es Hermann Heimpel noch in den 50er Jahren formulierte. Das Papsttum mit seinem Streben nach Vorrangstellung und die deutschen Fürsten mit ihren partikularen Interessen galten als „Totengräber“ der Kaisermacht, die erst 1871 wieder auferstehen durfte. Die Fixierung eines Geschichtsbildes auf eine starke Zentralgewalt und einen mächtigen König musste also zu seiner Verteidigung führen – Canossa kann als Sinnbild politischer Demütigung ebenso interpretiert werden wie als politische Weitsicht. Alle seine Gegner habe er überlebt und sei nur durch Verrat zuletzt doch noch besiegt worden: Die listvolle Entmachtung des Vaters durch den Sohn galt Karl Hampe gar als „die teuflischste Tat der ganzen deutschen Geschichte“: Heinrich IV. Am 11. November 1050 kam der Salier in der Goslarer Kaiserpfalz zur Welt.

Kindheit und Entführung

Er war nach vier Töchtern der lang ersehnte Thronfolger Kaiser Heinrichs III. und seiner zweiten Frau Agnes von Poitou und erhielt zunächst den Namen des Großvaters, Konrad. Schon zu Weihnachten ließ Heinrich III. die anwesenden Fürsten schwören, dem Thronfolger treu ergeben zu sein. Wohl unter dem Einfluss des Abts Hugo von Cluny wurde sein Name in Heinrich geändert. Damit der angesehene Abt, um die Verbindung zur Kirche zu stärken, Taufpate des Thronfolgers werden konnte, wurde die Taufe bis zum nächsten Osterfest verzögert. Bereits im Alter von drei Jahren wird er zum Herzog von Bayern ernannt. 1054 lässt Heinrich III. seinen Sohn vor einer größeren Versammlung von Adligen zu seinem Nachfolger wählen – die Großen machen die Einschränkung, ihm nur zu folgen, wenn er sich als gerechter Herrscher erweise. 1055 wird der Fünfjährige mit der dreijährigen Bertha von Turin verlobt, damit es später eine deutsch-italienische Machtkonstellation gibt.

Als Heinrich III. am 5. Oktober 1056 unerwartet stirbt, wird der Thronfolge des sechs Jahre alten Heinrich IV. nicht widersprochen. Die Kaiserwitwe Agnes, der ein Liebesverhältnis mit dem Bischof Heinrich von Augsburg, ihrem wichtigstem Berater, nachgesagt wurde, führte für ihren Sohn die Regierungsgeschäfte im Sinne ihres Mannes. Das wurde zum Problem, denn Heinrich hatte auf der Durchsetzung der königlichen Gewalt und Autorität beharrt, die ihn weit über die Fürsten heraushebe. Mit dieser Haltung wich er von der durch clementia, die herrscherliche Milde, geprägten Regierungsweise der Ottonen ab. Gegen die selbstherrliche Art und den autokratischen, allein der Verantwortung gegenüber Gott verpflichteten Regierungsstil rebellierten vor allem die Sachsen und die Bayern.

Nach einer ersten misslungenen Verschwörung 1057 gelang unter der Führung des Kölner Erzbischofs Anno 1062 die zweite als Entführung bei einer Bootspartie in Kaiserswerth bei Düsseldorf. „Kaum hatte er das Boot betreten“, berichtet der Mönch Lampert von Hersfeld, „da umringten ihn die vom Erzbischof angestellten Helfershelfer, rasch stemmten sich die Ruderer mit aller Kraft in die Riemen und trieben das Boot in die Mitte des Stroms.“ In Todesangst springt der Junge in vollem Gewand in den Fluss und kann gerade noch gerettet werden. Seine Mutter verzichtet darauf, ihn zurückzuholen. Anno regierte als Reichsverweser, muss dieses Amt später mit dem Erzbischof von Hamburg-Bremen, Adalbert, teilen, was zu einem ständigen Konflikt führt, und wird dem jungen König zeitlebens verhasst bleiben: Als Heinrich am 29. März 1065 die Schwertleite erhält und somit volljährig war, soll ihn seine Mutter Agnes gerade noch davon abgehalten haben, das Schwert, das er eben umgürtet bekommen hatte, gegen den verhassten Erzbischof zu erheben.

Sachsenkriege und Investitursteit

Ein Jahr später heiratet er Berta. Ein 1069 eingereichtes Scheidungsverlangen wurde von Papst Alexander II. abgelehnt, was ihn dazu veranlasste, sich seinem Schicksal zu fügen. 1070 bekam das Königspaar eine Tochter und bald darauf auch einen möglichen Thronfolger. Der junge König begann seine Vorstellung eines befehlsorientierten Königtums zu verwirklichen, was zwangsläufig zu Konflikten mit dem Adel führen musste, die im „Sachsenkrieg“ 1073 – 1075 eskalierten. Als er sich vor allem im Harzgebiet bemühte, Krongut aus dem sächsischen Kernland zurückzufordern und es durch Burgen zu sichern, wobei er sich der Hilfe schwäbischer Ministerialen versicherte, brachte diese Hausmachtpolitik den sächsischen Adel gegen ihn auf. Bereits im ersten Jahr der Auseinandersetzungen belagerten die Sachsen die Harzburg und zwangen Heinrich IV., der wiederum Todesangst erfuhr, in der Nacht des 9./10. August 1073 zur Flucht.

In einem Anfang 1074 vereinbarten Frieden musste Heinrich erklären, die Burgen wieder abzubauen. Als das den Sachsen zu langsam ging, plünderten sie die Harzburg und schändeten zahlreiche Gräber der Salier. Dieses Vorgehen spielte nun Heinrich in die Hände, da viele Fürsten des Reichs bereit waren, ihn bei seinem Rachefeldzug zu unterstützen. Am 9. Juni 1075 errang er in der Schlacht bei Homburg an der Unstrut einen vollständigen Sieg. Die Führer des Aufstands, darunter Otto von Northeim und der Sachsenherzog Magnus Billung, unterwarfen sich. Zu Weihnachten gelang es ihm, die Großen eidlich zu verpflichten, seinen 1074 geborenen Sohn Konrad zu seinem Nachfolger zu wählen.

Unterdessen tat sich eine andere politische Baustelle auf: mit dem Papstwahldekret „In nomine Domini“ war 1059 das Wahlrecht des Papstes an die Kardinalbischöfe übertragen worden, der Kaiser und dessen Nachfolger erhielten ein, eher allgemein formuliertes, Bestätigungsrecht („Königsparagraph“) zugesprochen. Damit sollte der Wahl von Gegenpäpsten und der Beeinflussung der Wahl durch stadtrömische Adelsgruppen entgegengesteuert werden. Im April 1073 wurde unter tumultartigen Umständen gegen den Willen Heinrichs in einer Inspirationswahl der römische Archidiakon Hildebrand als Gregor VII. zum Papst gewählt. Petrus Damiani, ein enger Mitstreiter, bezeichnete ihn als „heiligen Satan“, ja „Zuchtrute Gottes“, gegen den Widerstand zwecklos sei. 1075 verabschiedet Gregor die Bulle „Dictatus Papae“, die in Artikel drei festlegt, dass nur der Papst Bischöfe einsetzen kann, und in Artikel zwölf gar verfügt, dass er Kaiser und Könige absetzen kann. Damit wird das Gefüge des mittelalterlichen Systems aus den Angeln gehoben: ergänzten sich geistliche und weltliche Macht bisher, konkurrieren sie nun miteinander.

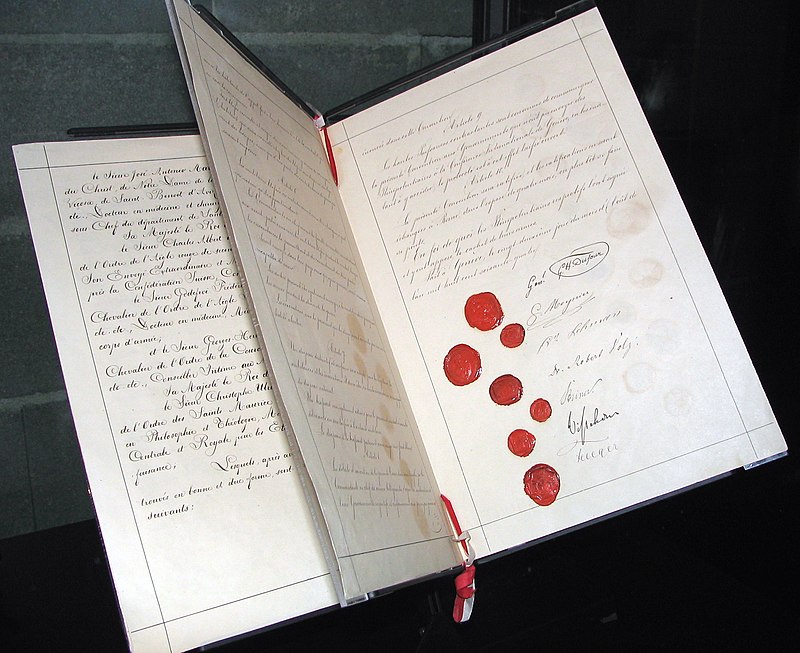

Als Heinrich unter Missachtung des päpstlichen Willens im Erzbistum Mailand sowie den Diözesen Fermo und Spoleto provokante Personalentscheidungen traf, also ungeliebte Personen in ihr Amt investierte, forderte der Papst am Neujahrstag 1076 Gehorsam. Heinrich veröffentlichte die Drohungen des Papstes und berief die Bischöfe des Reichs nach Worms, wo er am 24. Januar 1076 zusammen mit den beiden Erzbischöfen Siegfried von Mainz und Udo von Trier sowie weiteren 24 Bischöfen eine gepfefferte Antwort formulierte: Er sei entgegen den Vorschriften des Papstwahldekrets in das Amt gelangt. Die lange Liste der Vorwürfe an ihn, der im Brief nur „Bruder Hildebrand“ genannt wurde, endet mit der legendären Aufforderung: „Steige herab, steige herab!“

Gregor VII. ließ das unbeeindruckt, am 22. Februar 1076 setzte er den König ab, exkommunizierte ihn und löste alle Christen von den Treueiden, die sie Heinrich geschworen hatten. Nebenbei setzte er auch noch Siegfried von Mainz ab. Diese Maßnahmen bewegten die Zeitgenossen tief, ihre ungeheuerliche Wirkung wird in den Worten des Gregorianers Bonizo von Sutri deutlich: „Als die Nachricht von der Bannung des Königs an die Ohren des Volkes drang, erzitterte unser ganzer Erdkreis.“ Nach einer Reihe unglücklicher Umstände – der Brand der Kathedrale von Utrecht zu Ostern wurde als Zeichen für Gottes Zorn aufgefasst – schwand seine klerikale Unterstützung. Die immer noch renitenten Fürsten, vor allem Welf von Bayern, Rudolf von Schwaben und Berthold von Kärnten, witterten Morgenluft und erklärten im Oktober, nach einer Fürstenversammlung in Trebur, Heinrich müsse sich bis zum Jahrestag der Exkommunikation vom päpstlichen Bann befreien, sonst würde man ihn nicht mehr als Herrscher akzeptieren.

Canossa und die Folgen

Angesichts dieses Ultimatums blieb Heinrich im Winter 1076/77 nur der Weg nach Italien, um sich mit dem Papst ins Benehmen zu setzen. Da die feindlichen Herzöge die Alpenpässe belagerten, blieb seiner Familie samt kleinem Gefolge nur der gefahrvolle Weg über den Mont Cenis in Burgund. Nach Lampert von Hersfeld krochen die Männer auf Händen und Füßen, die Frauen wurden auf Rinderhäuten über das Eis gezogen, die meisten Pferde starben oder wurden schwer verletzt. Gregor begab sich auf die Burg Canossa seiner Parteigängerin Mathilde von Tuszien. Heinrich verbrachte im Büßergewand, barfuß und ohne Herrschaftszeichen drei Tage im Vorhof der Burg und flehte unter Tränen der Reue um Erbarmen. Als Vermittler traten unter anderen sein Taufpate Hugo von Cluny und Markgräfin Mathilde auf. Gregor war in der Zwickmühle: Verzeiht er dem König nicht, ist sein Ruf als gütiger Oberhirte beim gemeinen Volk dahin. Er spricht Heinrich vom Kirchenbann los, setzt ihn aber nicht mehr als König ein – was er als Papst eigentlich auch nicht kann, denn das ist Sache der Fürsten.

Was dann geschah, ist unter Historikern bis heute strittig. Für die einen haben die Beteiligten durch ein abschließendes gemeinsames Mahl gezeigt, dass sie künftig friedlich und freundschaftlich miteinander umgehen wollten. Bischof Anselm von Lucca berichtet hingegen, Heinrich IV. habe geschwiegen, keine Speisen angerührt und auf der Tischplatte mit seinem Fingernagel herumgekratzt, um keine rechtlichen Verpflichtungen einzugehen: Ein gemeinsames Mahl stellte eine rechtsrituelle Handlung dar, durch die man sich zu einem bestimmten Verhalten gegenüber dem Tischgenossen verpflichtet. Die Wertung ist dennoch fast einheitlich: Der Büßergang nach Canossa wird vor allem als taktischer Schachzug des Königs angesehen, um der drohenden Absetzung zu entgehen, und schwächte Papst wie Fürsten gleichermaßen.

Denn die hatten nichts Eiligeres zu tun, Rudolf von Schwaben 1077 zum Gegenkönig auszurufen. Heinrich entsetzte die Herzöge prompt ihrer Ämter und Lehen, Schwaben gab er 1079 an Friedrich von Büren, der zugleich seiner Tochter Agnes verlobt wurde und Stammvater der Staufer werden sollte. Der Krieg der beiden Könige endete am 15. Oktober 1080 in Thüringen mit Rudolfs Tod, der Heinrichs Anhängern als Gottesurteil erschien: bei seiner tödlichen Verwundung hatte er die rechte Hand, die Schwurhand, verloren. Zwar wurde im August 1081 mit Graf Hermann von Salm erneut ein Gegenkönig gewählt, der außerhalb Sachsens jedoch weitgehend wirkungslos blieb.

Schon einige Monate zuvor hatte Papst Gregor erneut die Exkommunikation über Heinrich verhängt und dessen Untergang bis zum 1. August 1080 vorhergesagt. Da sich dies nicht erfüllt hatte und die meisten Bischöfe nun auf der Seite Heinrichs standen, gelang es ihm, mit Clemens III. einen Gegenpapst zu installieren. Heinrich machte sich nun mit einem Heer erneut auf den Weg nach Italien und gelangte Pfingsten 1081 bis vor Rom, schaffte aber erst drei Jahre später den Einmarsch und setzt Gregor VII. ab. Am Ostersonntag ließ er sich von Papst Clemens zum Kaiser krönen und erreichte damit, trotz je zweier Könige und Päpste, den Höhepunkt seiner Macht. Als sich Graf Hermann 1088 entnervt in seine Erblande zurückzog, schlossen die Sachsen endlich Frieden mit Heinrich und verzichteten auf einen dritten Gegenkönig. Nach dem 1087 seine Frau Berta gestorben war, heiratete er 1089 erneut: Adelheid (Eupraxia) von Kiew, die sich schon kurz darauf auf die Seite seiner Gegner schlug. Die Ehe wurde 1095 wieder geschieden; Heinrich warf seiner attraktiven Frau Untreue vor, angeblich soll sie sogar ihren Stiefsohn Konrad verführt haben.

Absetzung und Tod

Von dem sollte schließlich Gefahr für Heinrichs Thron ausgehen. Nachdem sich Clemens III. in Italien nicht behaupten konnte und mit Urban II. ein neuer Papst auf dem Heiligen Stuhl Platz nahm, schlug sich Konrad überraschend auf dessen Seite, weil der ihm die Kaiserkrone in Aussicht stellte und nach Eupraxias Sitten-Vorwürfen Heinrich zum 3. Mal exkommunizierte. Ein daraus resultierender dritter Italienzug endete damit, dass Heinrich drei Jahre in Oberitalien festhing, ehe er nach Norden zurückkehren konnte. 1098 gelang es ihm unter Zustimmung der Fürsten, Konrad zu enterben, seinem jüngeren Sohn Heinrich V. als Nachfolger festzulegen und ein Jahr später als Mitkönig zu krönen. Der daraus resultierende Zwist zwischen Konrad und dem jüngeren Heinrich wurde durch Konrads Gift-Tod im Jahre 1101 endgültig beigelegt.

Womit Heinrich IV. allerdings nicht gerechnet hatte: Auch sein zweiter Sohn Heinrich V. stellte sich gegen ihn, da er um seine Nachfolgeansprüche fürchtete und die eigenen Thronansprüche dem immer noch gebannten Vater zum Trotz erhalten wollte. Er trat zur päpstlichen Partei über, nachdem auch ihm die Kaiserkrone versprochen worden war. Als zu Weihnachten 1105 eine Reichsversammlung zur Entscheidung des Thronstreits einberufen wurde, ließ der Sohn den Vater auf der Burg Böckelheim festsetzen und dann vor die Reichsversammlung in Ingelheim bringen. Hier dankte Heinrich IV. am 31.12.1105 unter härtestem Druck der Fürsten ab, am 6. Januar 1106 wurde sein Sohn Heinrich V. zum Nachfolger gewählt. Aber noch einmal bäumte sich der gestürzte Kaiser, entkam aus Ingelheim, aber starb aber vor einem neuen Entscheidungskampf am 7. August 1106 in Lüttich.

Nach einigen Grabeswirren wurde er nach Speyer überführt und sein Sarg in der noch ungeweihten späteren Afrakapelle abgestellt, weil Bischof Gebhardt ein Begräbnis im Dom verbot – der Kirchenbann war noch nicht genommen. Erst als sein Sohn die Aufhebung erwirkte, wurde er am 7.8.1111 im Dom beigesetzt. Die königsfreundliche Geschichtsschreibung hatte in den erbitterten politischen Auseinandersetzungen teilweise den Charakter von Rechtfertigungs- oder Verteidigungsschriften angenommen. In der Hervorhebung bestimmter Eigenschaften und Handlungsweisen des Königs wurde häufig eine Gegenposition zu den Angriffen und Verleumdungen der Gegenseite deutlich, meint Tilman Struve aus moderner Perspektive. Gerd Althoff neigte in seiner Biografie dazu, die von Heinrichs Gegnern erhobenen Vorwürfe als Indizien für tatsächliches Fehlverhalten zu werten, und gewinnt den „Eindruck von taktischen Ränkespielen und unaufrichtigem Verhalten“. In seinem recht negativen Gesamturteil überwiegen in Heinrichs Persönlichkeit die „Schattenseiten“´; Heinrich habe „ganz ohne Zweifel die Krise der Königsherrschaft seiner Zeit zu verantworten“.

„Die heroische Zähigkeit, mit der er die Stöße auffing, hat die Substanz des ottonisch-salischen Reichsgefüges über die tödlich scheinende Krise hinweggerettet. Freilich musste er die Investiturfrage, an der sich der Streit entzündet hatte, ungelöst seinem Nachfolger hinterlassen“, bilanziert Schieffer und liegt damit sicher richtig. Die ungeheure Wirkungsgeschichte Canossas wird nicht zuletzt im Kulturkampf des Deutschen Reiches von 1871 mit der katholischen Kirche deutlich. Als es zum Konflikt mit der Kurie um die Bestellung eines deutschen Gesandten beim Heiligen Stuhl kam, formulierte Reichskanzler Otto von Bismarck die berühmten Worte: „Seien Sie außer Sorge: Nach Canossa gehen wir nicht – weder körperlich noch geistig!“