„Mir bleibt doch nichts erspart“

17. August 2020 von Thomas Hartung

Den sardinischen und den deutschen Krieg verlor er; seine Kriegserklärung an Serbien mündete auf Grund der Bündnisdynamik in den Ersten Weltkrieg. Eine Tochter starb als Kleinkind, sein einziger Sohn beging Selbstmord, sein Bruder wurde hingerichtet, sein Neffe erschossen, seine Frau erstochen – nach ihrem Tod soll er den Satz „Mir bleibt doch nichts erspart auf dieser Welt“ gesagt haben. Und sein als Neoabsolutismus bezeichneter Versuch, ohne jedes Parlament zu regieren, ließ ihn erst verhasst, später aber, auch aufgrund seines äußeren Erscheinungsbilds, mehr und mehr wie einen gütigen älteren Herrn erscheinen, der als archetypischer „Landesvater“ als letzte Instanz der Bewahrung und des Zusammenhalts seines Vielvölkerstaats auftrat.

Der k.u.k. Hofballdirektor Johann Strauß (Sohn) komponierte gleich zwei Märsche für ihn. Dreimal wurde er erfolglos für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Im Bewusstsein der meisten Deutschen sieht er aus wie Karl-Heinz Böhm, der ihn Mitte der 50er Jahre in der Sissi-Trilogie gespielt hatte: einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Filmproduktionen nach 1945. Joseph Roth beschreibt in seinem Roman „Radetzkymarsch“ die letzten Lebensstunden des Monarchen: Franz Joseph I. Am 18. August würde der erste und zugleich letzte Kaiser der k.u.k. Monarchie seinen 190. Geburtstag feiern.

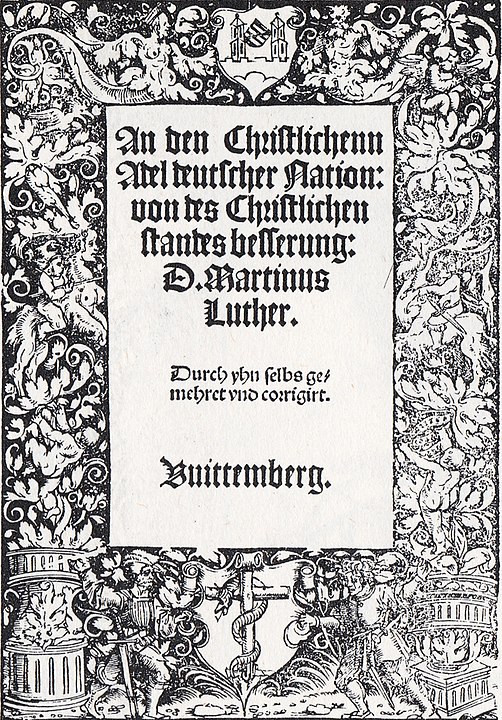

Seine Eltern waren Erzherzog Franz Karl und Prinzessin Sophie von Bayern; als Franz II. war sein Großvater bis 1806 der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Bereits von frühester Kindheit an wurde der kleine „Franzi“ als möglicher Kandidat für den Kaiserthron gesehen und konsequent darauf vorbereitet. Vor allem die stolze, dominante, staatsbewusste Mutter Sophie beobachtete die körperliche und geistige Entwicklung ihres Erstgeborenen in ihren Tagebüchern penibel – so wurde das Kleinkind in seiner Umgebung bald „Gottheiterl“ genannt. Die Erziehung lag bis zum siebten Lebensjahr in den Händen der Kinderfrau Louise von Sturmfeder. In einem Überschwang kindlicher Liebe meinte Franzi: „Wenn Du einmal stirbst, laß‘ ich Dich ausstopfen!“

Danach begann eine harte Staatserziehung: Franz Joseph hatte in seiner Kindheit wenig Freiraum. Der Sechsjährige hatte 13 bis 18 Wochenstunden zu absolvieren, mit sieben Jahren bereits 32 Wochenstunden. Im Alter von 16 Jahren war sein Tagesprogramm von sechs Uhr morgens bis neun Uhr abends vollkommen durchstrukturiert, was viele Biografen als regelrechte Dressur ansehen, durch die seine spätere Persönlichkeit vorgeformt wurde. Das Fundament für sein Selbstverständnis als Soldat und Erster Diener des Staates wurde damals gelegt. Das Hauptaugenmerk lag auf dem Spracherwerb: Deutsch und Französisch vor allem, aber auch Tschechisch und Ungarisch sowie später Italienisch und Polnisch als wichtigste Sprachen der Monarchie. Aber auch Latein und Altgriechisch wurden nicht vergessen. Neben der zeitüblichen Allgemeinbildung erhielt er Unterricht in künstlerischen Fächern wie Zeichnen, in dem er sich erstaunlich begabt erwies und Musik, aber natürlich auch in Leibeserziehung wie Turnen, Schwimmen, Fechten, Reiten, Tanzen sowie der Einführung in militärisch-strategische Grundkenntnisse. Die Einführung in das Staatswesen wurde von Metternich persönlich vorgetragen. Anlässlich seines 13. Geburtstages wurde er zum Obersten des Dragonerregiments Nr. 3 ernannt.

„einige gravierende Fehlentscheidungen“

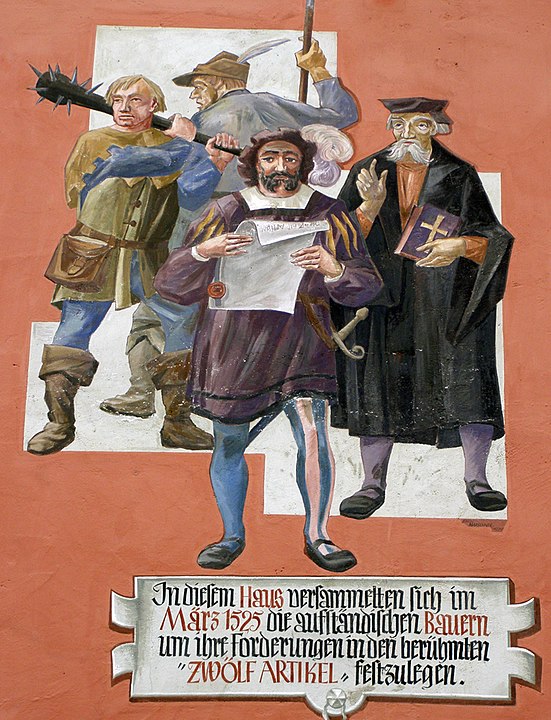

Als es schließlich im März 1848 in großen Teilen von Deutschland und Österreich zu Revolutionsversuchen kam, beschloss der Familienrat der Habsburger, ihrer Monarchie ein neues Gesicht zu verleihen. Franz-Josephs Onkel Ferdinand I. entsagte im mährische Fluchtort Olmütz dem Thron, Vater Erzherzog Franz Karl verzichtete nach energischem Zureden seiner Gattin Sophie. Die sah nun den Moment gekommen, ihren Lebenstraum zu verwirklichen, ihren gerade 18jährigen Erstgeborenen auf dem Kaiserthron zu sehen. Zu seinem Wahlspruch erkor er „Viribus Unitis“ („mit vereinten Kräften“). Er sah seine Hauptaufgabe zunächst darin, eine erneute Revolution unmöglich zu machen. Sein absolutistisches Vorgehen, gestützt auf Militär und katholische Kirche, das im Silvesterpatent 1851 gipfelte, mit dem der neue Reichstag mit Ober- und Unterhaus wieder abgeschafft wurde, machte ihn keineswegs beliebt. 1853 versuchte der ungarische Schneidergeselle János Libényi vergebens, ihn zu erdolchen. Franz-Joseph erlitt eine Wunde unterhalb des Hinterkopfs, der Geselle wurde hingerichtet. An dieses Attentat erinnert die Votivkirche in Wien, die als Dank für die Errettung des Monarchen auf Initiative seines Bruders Ferdinand Maximilian errichtet wurde – der 1867 als Kaiser von Mexico, in Wirklichkeit Spielball von Napoleon III., erschossen werden wird.

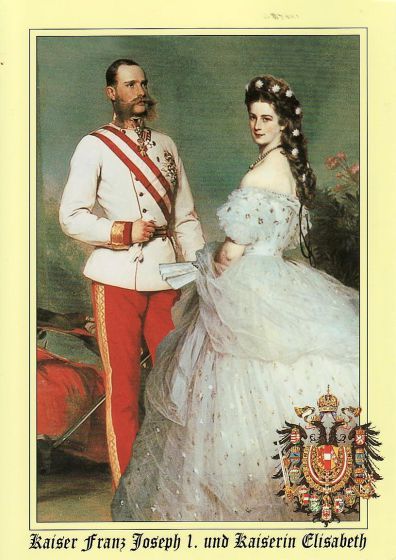

Ebenfalls 1853 suchte die dynastiebewusste Erzherzogin nach einer geeigneten Braut für ihren Sohn, fasste eine Verbindung mit dem Haus Wittelsbach in Gestalt der Töchter ihrer Schwester ins Auge und sorgt für ein Treffen der 19jährigen Helene und der 15jährigen Elisabeth (genannt Sisi) anlässlich seines Geburtstags in Bad Ischl. Unerwartet zog er Elisabeth vor. Am 24. April 1854 kam es in der Wiener Augustinerkirche zur Hochzeit. Aus der Ehe gingen drei Töchter und ein Sohn hervor: Der angedachte Thronfolger Kronprinz Rudolf. Derweil machte der autoritär regierende Franz-Joseph, der es auf 15 Enkelkinder und 55 Urenkel bringen wird, außenpolitisch eine höchst unglückliche Figur: „Die ersten Jahre waren geprägt von Willkür, Unsensibilität und politischer Kurzsichtigkeit, die in einige gravierende Fehlentscheidungen mündeten“, befand sein Biograph Martin Mutschlechner. Sein erster großer Fehler war die Positionierung im Krimkrieg 1853–1856: Österreich erklärte sich neutral, wodurch Franz Joseph seinen engsten Verbündeten, den russischen Zaren Nikolaus I., brüskierte, war doch die ungarische Revolution nur durch Waffenhilfe Russlands niedergeschlagen worden.

Der Verlust der norditalienischen Gebiete während des Risorgimento, der Einigung Italiens, stellte einen weiteren Rückschlag dar, der zudem auch von einem persönlichen Tiefschlag begleitet war: bei der Schlacht von Solferino 1859 übernahm Franz Joseph persönlich das Oberkommando, und als die Schlacht für Österreich desaströs endete, galt seine Unfähigkeit als Heerführer als erwiesen. Österreich hatte in der Folge schwere Gebietsverluste hinzunehmen. Eine fundamentale Erschütterung erfuhr Franz Josephs Regierung dann durch die Niederlage in der Schlacht von Königgrätz 1866, die den endgültigen Verlust der habsburgischen Vorherrschaft unter den deutschen Fürsten zur Folge hatte. Preußen übernahm dank der energischen Politik Bismarcks die Führerschaft, der nach 1871 das österreichische Kaiserreich zu einer Bündnispolitik mit dem wirtschaftlich stärkeren Deutschen Kaiserreich als „Juniorpartner“ zwang.

1867 half ihm seine Frau Elisabeth, vor allem durch Beziehungen zu hohen ungarischen Familien, den Österreichisch-Ungarischen Ausgleich herzustellen und, zum König von Ungarn gekrönt, den Staat Österreich-Ungarn aus der Taufe zu heben: Die Insuffizienz des neoabsolutistischen Zentralismus hatten Reformen in Richtung eines konstitutionellen Systems („monarchischer Konstitutionalismus“) unausweichlich werden lassen. Die k.u.k. Monarchie hatte nun zwei Hauptstädte – Wien und Budapest, das in wenigen Jahrzehnten einen rasanten Ausbau zu einer Metropole europäischer Geltung durchmachte, sowie zwei gesonderte Regierungen und zwei Volksvertretungen nebeneinander. Zu dieser Zeit war es jedoch längst zu Entfremdung zwischen den Eheleuten gekommen, da Sissi das strenge Hofzeremoniell abstoßend fand und ihre Zeit lieber auf Reisen verbrachte. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Franz-Joseph mehrere Beziehungen zu Geliebten einging: mit Anna Nahowski zeugte er vermutlich eine Tochter, die Schauspielerin Katharina Schratt vermittelte ihm seine Frau höchstselbst.

Wiener Hof als Hort der Traditionen

Das Habsburgerreich erlebte nun einen Gründerzeit-Aufschwung, neue Industriezweige und ein finanzstarkes Bürgertum entstanden – auch wenn anlässlich der Wiener Weltausstellung 1873 ein Börsenkrach nebst Gründerkrach folgte. Die Monarchie wandelte sich vom feudalen Agrarstaat zu einer Industriegesellschaft, wenn auch enorme Unterschiede zwischen hochentwickelten und rückständigen Landesteilen bestehen blieben. Franz Joseph stand dem gesellschaftlichen Wandel ambivalent gegenüber. Der Wiener Hof blieb weiterhin ein Hort der Traditionen und galt als elitärster Europas. Die neuen bürgerlichen Eliten und der Finanzadel wurden als „Zweite Gesellschaft“ zwar Träger des kulturellen Lebens der Stadt – die von ihm gebaute Wiener Ringstraße gilt als Symbol dieser Zeit. Dennoch wurden sie vom Hof nicht als der alteingesessenen Aristokratie gleichwertig angesehen.

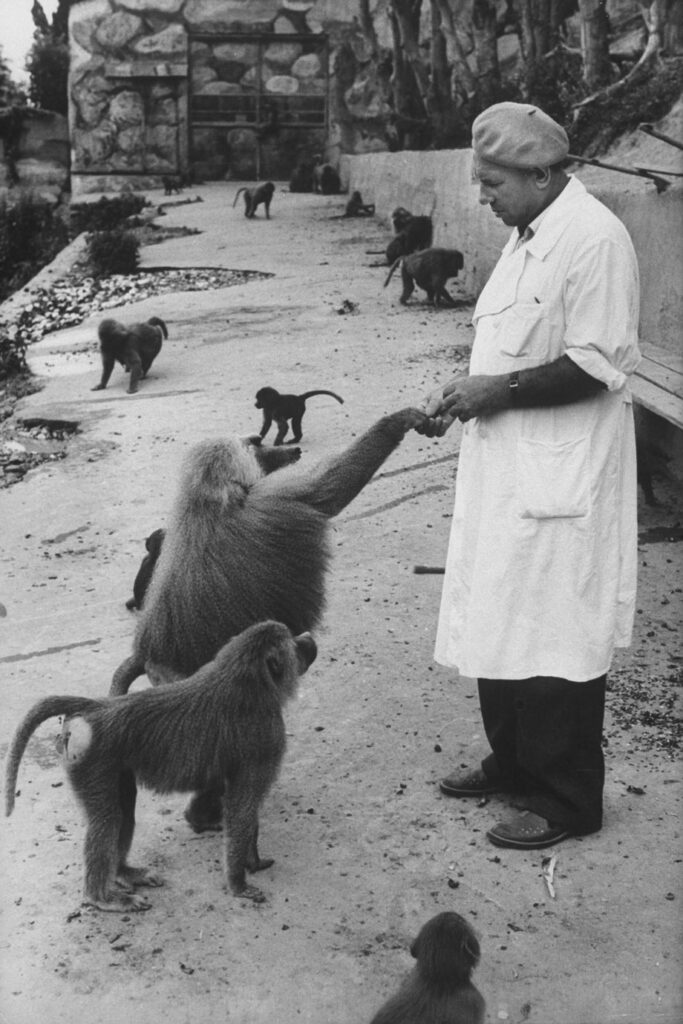

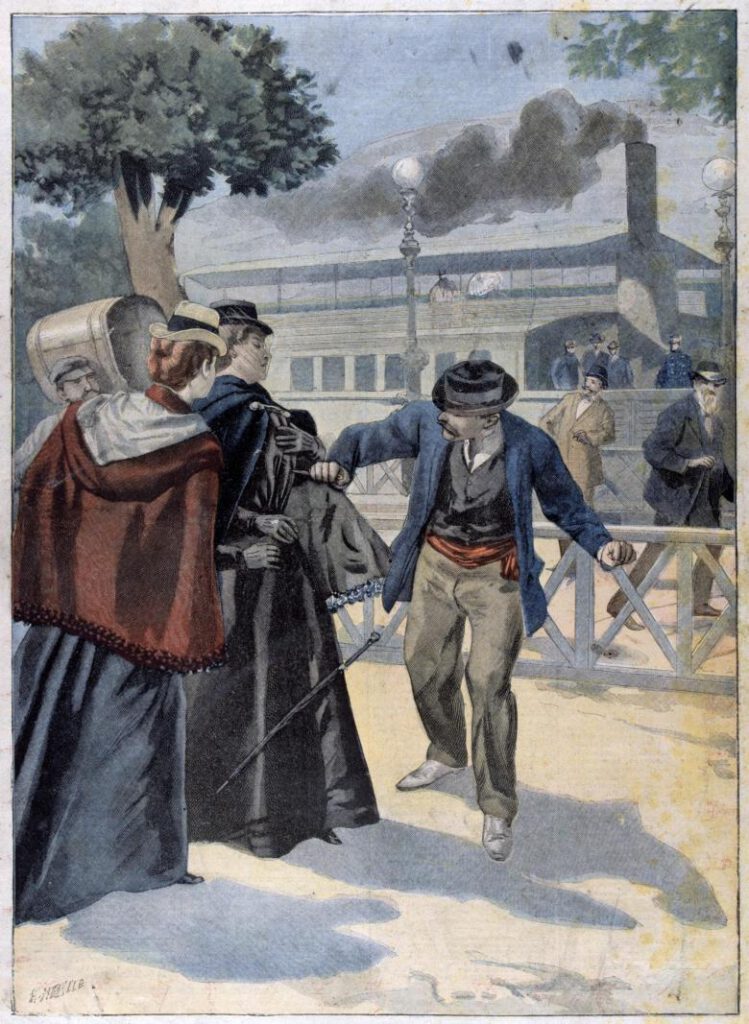

Die späteren Jahre des Kaisers verliefen dann alles andere als erfreulich: Nach dem Tod seines Bruders musste er am 30. Januar 1889 den Selbstmord seines einzigen Sohns verkraften. Nach einer unglücklichen Ehe mit Stephanie von Belgien, die nur unter Druck von Franz-Joseph arrangiert wurde, erschoss Kronprinz Rudolf in Mayerling erst seine Geliebte Mary Vetsera und dann sich selbst. Rudolf hatte seine streng militärisch geprägte private Ausbildung abbrechen dürfen, sich naturwissenschaftlichen Studien gewidmet und an Brehms Tierleben mitgearbeitet – und sein Vater ihn von allen Staatsgeschäften ferngehalten. Nur neun Jahre später wurde Kaiserin Elisabeth in Genf von einem italienischen Attentäter mit einer Feile ermordet. Die Thronfolge war zu diesem Zeitpunkt bereits auf seinen ungeliebten Neffen Franz-Ferdinand übergegangen, da auch der Kaiserbruder, Erzherzog Karl Ludwig, bereits verstorben war.

Ab 1893 verfügte die österreichische Reichshälfte über keine stabilen Regierungen mehr, da diese nacheinander an der Lösung der brennenden sozialen Probleme und angesichts des nationalistischen Extremismus scheiterten. Das Militär und der Beamtenapparat wurden somit zur wichtigsten Stütze der Monarchie, die nach veralteten Prinzipien weiterverwaltet wurde, ohne dass es zu einer grundlegenden Bereinigung der Missstände kam: „Fortwursteln“ nannte das der Volksmund. Das Reich und sein Kaiser wurden von der Moderne überrollt. „Der alte Herr in Schönbrunn“ hielt sich aus dem politischen Tagesgeschäft heraus und wurde mit zunehmendem Alter zu einer mystifizierten, über jede Kritik erhabenen Symbolfigur für den Zusammenhalt der Monarchie. Kein Staatspatriotismus, sondern die Loyalität zum Monarchen wurde als Ausdruck des Zugehörigkeitsgefühls der Bürger zur Monarchie propagiert.

Am Ende seiner Amtszeit sollte es zur folgenschwersten Entscheidung Franz-Josephs kommen, dessen endgültige Folgen der Kaiser nicht mehr erleben musste. Nachdem Franz-Ferdinand 1914 einem Attentat in Sarajewo zum Opfer fiel, nahm dies der greise Franz-Joseph zum Anlass, einen Krieg gegen Serbien zu beginnen: Er verstand das Attentat als einen Angriff auf die Ehre der Dynastie und das Königreich Serbien als Drahtzieher des Attentats. In völliger Verkennung der Weltlage führte er damit die Donaumonarchie in den Weltkrieg und zu ihrem späteren Untergang. Noch bevor es soweit war, starb Franz-Joseph schließlich am 21. November 1916, nach 68 Jahren auf dem Thron, im Alter von 86 Jahren an einer Lungenentzündung. Seine letzten Stunden lesen sich in der Rekonstruktion von Michaela und Karl Vocelka wie eine ewige Wiederholung, geprägt von der Pflicht. Er stand zwischen drei und vier Uhr auf, Termine, Akten und Audienzen folgten bis in den Abend, unterbrochen von kurzen Mahlzeiten, die die meisten Teilnehmer hungrig ließen, weil sich der Kaiser nicht einmal an seinem geliebten Tafelspitz lange aufhielt, das Essen aber mit seiner Sättigung beendet war.

„ein trockener Pragmatiker“

Auch diesen 21. November verbrachte Franz Joseph am Schreibtisch, an dem er mehrfach Schwächeanfälle erlitt. Gegen 18 Uhr wurde der stark fiebernde Monarch auf Anraten der Ärzte zu Bett gebracht, um 20 Uhr war man sich sicher, dass sein Tod unmittelbar bevorstand. Seine letzten Worte waren: „Bitte, mich morgen um halb vier wecken; ich bin mit meiner Arbeit nicht fertig geworden.“ Dann verlor er das Bewusstsein. Um 21.05 Uhr, eine halbe Stunde nach der letzten Ölung, stellte der Leibarzt Joseph Ritter von Kerzl den Tod fest. Um 22.30 Uhr wurde er dem Publikum vor dem Schloss Schönbrunn bekannt gegeben. Der Titel der Extraausgabe der amtlichen „Wiener Zeitung“ lautete: „Das edle Herz eines großen Monarchen hat aufgehört zu schlagen!“ Am 11. November 1918, verzichtete sein Nachfolger Karl I. auf „jeden Anteil an den Staatsgeschäften“. Am Tag darauf folgte die Ausrufung der Republik. Doch den meisten Zeitgenossen schien es, als sei das Kaiserreich bereits zwei Jahre zuvor untergegangen.

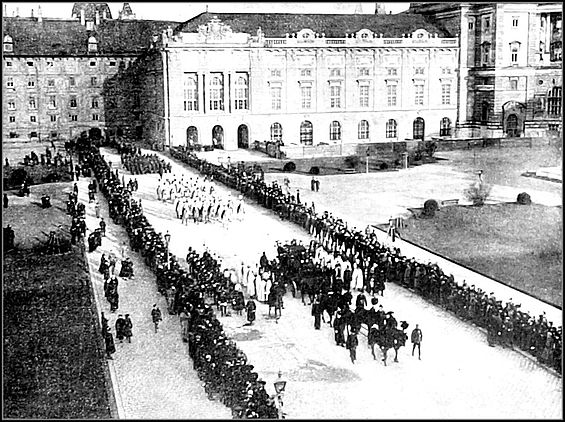

Manche Biographen meinen, der alte Kaiser habe sein Reich sehenden Auges in den Untergang geführt, da er das Ende seiner gewohnten Welt gekommen sah. Als Ausdruck seines Fatalismus muss sein bekannter Ausspruch herhalten: „Wenn wir schon zugrunde gehen müssen, dann wenigstens anständig!“ Seine Trauerfeier war der letzte große Staatsakt der k.u.k. Monarchie – ein „düster-prachtvolles Schauspiel, das sich in absoluter Totenstille vollzog“, wie es ein Zeitungsreporter beschrieb. Viele sahen mit dem toten Kaiser den letzten Anker ihrer Welt schwinden. Denn Franz Joseph I. hat tatsächlich einer ganzen Epoche seinen Stempel aufgedrückt. Als großer Bewahrer und Beschützer überkommener Traditionen und Werte, zugleich aber auch als Trugbild ihrer tatsächlichen Macht, denn sein Kaisertum verschleierte auf fatale Weise die säkularen Gewalten, die am Ende den zweitgrößten Staat Europas aus den Angeln heben sollten.

Mit seinem Tod verlor Österreich-Ungarn die verbindende Klammer, die noch die zentrifugalen Kräfte hatte im Zaum halten können. „Durch die Dauer der Regierung Franz Josephs ist jenes Gefühl der Beständigkeit erzeugt worden, das gerade in diesem zerrissenen und schwankenden Staate wohltätig wirkte“, bestätigte selbst das „Zentralorgan der Deutschen Sozialdemokratie in Oesterreich“ in seinem Nachruf dem toten Kaiser. Er „war kein großer Denker, sondern ein trockener Pragmatiker“, befindet Mutschlechner, der „durch seinen erstarrten Traditionalismus entgegen seinen Absichten zum Ende der Monarchie“ beitrug. Die Persönlichkeit des Kaisers wird unisono als nüchtern und fantasielos geschildert: Pflichtbewusst bis zur Pedanterie, galten ihm Pünktlichkeit und Ordnungssinn als höchste Tugenden. Franz Joseph galt als „Aktenmensch“, der ein enormes Arbeitspensum absolvierte und wie ein Uhrwerk funktionierte. Sein Hobby war die Jagd. 55.000 Stück Wild sind auf den Abschusslisten erfasst.

Franz Joseph präsentierte sich als statische, leidgeprüfte Gestalt, die „mit der zwangsneurotischen Pedanterie einer Maschine“ am Schreibtisch saß, Akten studierte und unterschrieb, wie Erwin Ringel meinte: „Der Mann wurde schon in der Kindheit durch seine Mutter und die Erziehung vernichtet, hat dann 68 Jahre regiert, … und hat in dieser überlangen Zeit keine einzige konstruktive Idee gehabt “. Diese Diagnose resultiert aus dem Pessimismus des Kaisers und seinem Wissen um die eigene Erfolglosigkeit, die jedoch vom Gedanken der Pflichterfüllung bis zum letzten Atemzug und dem Wunsch, mit Ehren zugrunde zu gehen, flankiert wurden, ferner von einer tief eingewurzelten „Scheu vor Entscheidungen, Reformen und Veränderungen“. Seinen Spuren begegnet man in Österreich allerorten; unzählige Verkehrsflächen, Gebäude, Schiffe oder Institutionen wie Schulen wurden nach ihm benannt und künden von einem Glanz, dem doch seit hundert Jahren keine Politur mehr zuteil wurde.