„Die größte Sängerin ohne Stimme“

1. Februar 2022 von Thomas Hartung

„Trotzköpfchenhaft“ kommentierte Edo Reents in der FAZ, dass sich Angela Merkel zum Großen Zapfenstreich 2021 gerade ihren größten Hit „Für mich soll‘s rote Rosen regnen“ gewünscht hatte: „…sich nie den Mund verbieten lassen, es sollen andauernd Wunder geschehen und das Schicksal ganz, ganz lieb zu einem sein; lauter Dinge, die ein Anspruchsdenken verraten, wie man es von einer verwöhnten Göre erwarten mag, aber nicht von der Bundeskanzlerin.“ Die diesen Hit 1968 kurz nach der Geburt ihrer Tochter schrieb und 24 Jahre später mit der NDW-Band „Extrabreit“ erneut aufnahm und damit 22 Wochen die Charts anführte, starb am 1. Februar 2002: Hildegard Frieda Albertina Knef.

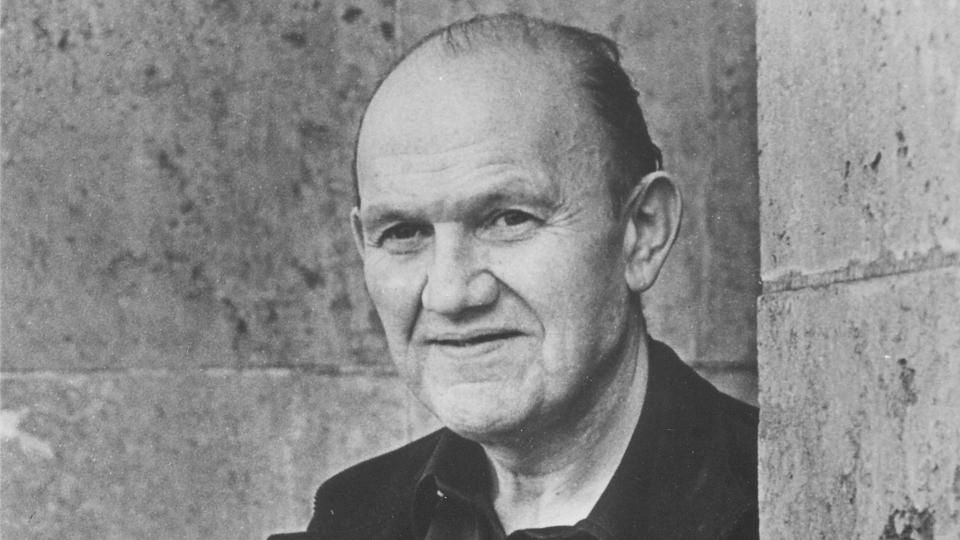

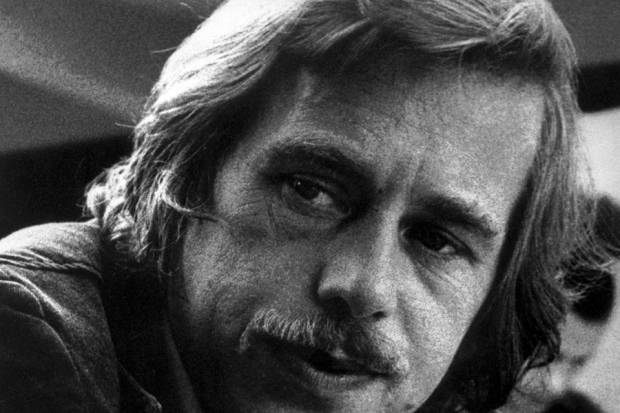

Geboren am 28. Dezember 1925 als Tochter eines flämisch stämmigen Tabakkaufmanns in Ulm, verliert sie ihren Vater 1926 durch Syphilis. Die Mutter zog mit ihrer Tochter nach Berlin und heiratete 1933 einen Lederfabrikanten. Ihre Kindheit war wenig glücklich. So heißt es in ihrer Autobiografie: „Da waren ewig neue, endlose, zahllose, familienzermürbende Krankheiten, Tropfen- und Tablettenströme. ‚Hilde ist dauernd krank’, hieß es. Da waren geschwollene Augen und Gerstenkörner, da waren die Gummibeine der Kinderlähmung, gebrochenes Schlüsselbein, das nicht heilen wollte, Rheuma, das meine Mutter und mich schlaflos machte.“

Mit 15 Jahren begann sie eine Ausbildung als Zeichnerin in der Trickfilmabteilung der UFA-Filmstudios. 1943 wurde UFA-Filmchef Wolfgang Liebeneiner auf sie aufmerksam verhalf ihr zu einer Ausbildung zur Schauspielerin. 1944 begann sie eine Affäre mit dem Reichsfilmdramaturgen Ewald von Demandowsky, um an Rollen zu kommen. Noch vor Ende des Krieges trat sie erstmals in Filmen auf (u. a. Unter den Brücken, 1944; Fahrt ins Glück, 1945), die erst nach dem Krieg Premiere feierten. Die traumatische Flucht der 20jährigen Jungschauspielerin aus dem zerbombten Berlin wird charakterbildend – als Mann verkleidet, in Soldatenuniform im russischen Gefangenenlager.

Sie spielte dann an der „Tribüne“ am Berliner Kurfürstendamm Pagnol und Shakespeare. Im ersten deutschen Nachkriegsfilm „Die Mörder sind unter uns“ von Wolfgang Staudte hat Knef 1946 ihre erste Hauptrolle, eine ehemalige KZ-Insassin, die einen Kriegsheimkehrer davon abhält, einen unentdeckten Nazi-Schergen zu richten. In dem Film, der sie auch im Ausland berühmt macht, erlangt sie ihren Durchbruch als Charakterdarstellerin. Sie spielte weiter Theater und synchronisierte nebenbei sowjetische Filme für die DEFA. 1948 erhielt sie in Locarno den Festspielpreis als beste Schauspielerin für Ihre Rolle im „Film ohne Titel“. Am 1. August dieses Jahres war die Knef auf dem Cover der ersten Ausgabe der neuen Illustrierten Stern abgebildet und wurde zum ersten großen deutschen Nachkriegsstar. Anschließend kehrte sie Deutschland den Rücken, heiratete den amerikanischen Filmoffizier Kurt Hirsch, zog in die USA und wird amerikanische Staatbürgerin.

„So oder so ist das Leben“

1950 kehrte Knef kurz in die Bundesrepublik zurück, um die Schmonzette „Die Sünderin“ zu drehen. Durch Proteste der katholischen Kirche wurde der melodramatische Streifen, der die Tabus Prostitution und Suizid thematisierte und eine kurze Nacktszene Knefs beinhaltete, zu einem der größten Skandale im deutschen Nachkriegskino: mit Demonstrationszügen für und gegen den Film, verbarrikadierten Kinos, Filmverboten in zahlreichen deutschen und europäischen Städten sowie Klageverfahren bis hin zum Bundesverwaltungsgericht und zum Bundesgerichtshof. Die Sünderin wurde damals allein in der Bundesrepublik von über sieben Millionen Kinobesuchern gesehen. Im Zusammenhang mit dem Erfolg des Films veröffentlichte Knef im Oktober 1951 ihre erste Schallplatte „Ein Herz ist zu verschenken“.

Den Grundstein für ihre Laufbahn als Sängerin aber legen die Dreharbeiten zu „Schnee am Kilimandjaro“ (1952) an der Seite von Gregory Peck. Darin muss sie eine Cole Porter-Nummer singen, von der Porter so angetan ist, dass er ihr die Hauptrolle in seinem Broadway-Musical „Silk Stockings“ („Seidenstrümpfe“) nahe legt. Mit insgesamt 675 Vorstellungen als „Ninotschka“ erlangt sie Mitte der fünfziger Jahre den internationalen Durchbruch. Sie ist die einzige Deutsche, der es bisher gelungen ist, in einer Hauptrolle am Broadway zu debütieren. Selbst ihr Vorbild Marlene Dietrich, die seinerzeit in New York wohnt, besucht Vorstellungen und ist von ihr schwer begeistert. 1953 wurde ihre Ehe geschieden.

Nach einem Streit mit der 20th Century Fox kehrte sie 1957 nach Deutschland zurück. Nach dem Film-Flop „Madeleine und der Legionär“ verpönt, drehte sie in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren vornehmlich in England und Frankreich zum Teil in anspruchsvollen und auch erfolgreichen, doch überwiegend in mittelmäßigen Produktionen (z. B. La Strada dei Giganti). 1959 lernte sie bei Dreharbeiten in Großbritannien ihren zweiten Ehemann, den damals noch verheirateten David Cameron kennen, den sie drei Jahre später heiratete. Rollen in den Filmen „Die Dreigroschenoper“ und „Wartezimmer zum Jenseits“ verhelfen ihr zu weiterer Popularität, und so beginnt Knef mit großem Erfolg eine zweite Karriere als Chansonsängerin mit immer mehr eigenen Texten, die genau den richtigen Ton zwischen Ironie, einer Prise Weltschmerz und trotzigem Optimismus trafen.

1962 veröffentlicht sie das Debütalbum „So oder so ist das Leben“. Zehn weitere Soloalben und eine unüberschaubare Vielzahl an Samplern, Compilations und Best-Ofs legen bis heute ein beeindruckendes Zeugnis ihrer musikalischen Zeitlosigkeit ab. 1965 nimmt sie ihr zweites Album „Hildegard Knef spricht und singt Kurt Tucholsky“ auf. Bereits wenige Monate später etabliert sie sich mit „Ich seh die Welt durch deine Augen“ endgültig als intelligente Chansongöre. 1966 geht sie mit Günter Noris und seiner Big Band auf Tournee. 1968 wird sie als beste deutschsprachige Sängerin ausgezeichnet und erhält mehrere Goldene Schallplatten für über drei Millionen verkaufte Exemplare. Mit ihren eleganten Hosenanzügen gilt sie zunehmend als Trendsetter, ja Stilikone.

In kantig-schönen Zeilen wie „Das Glück kennt nur Minuten, der Rest ist Warterei“ fasst sie die kollektive Volksseele der Wirtschaftswunderzeit in Worte, die auch heute noch Gültigkeit besitzen. Ihr großes Plus: Man glaubt ihr, was sie singt. Wie keine andere schafft es Hildegard Knef, den Menschen aus den Herzen zu sprechen und dabei nahe und antastbar zu bleiben. „Ich kenne die heutige Zeit nicht sehr gut. Genauso wenig, wie ich damals meine Zeit kannte. Ich kenne nur mich und meine Reaktionen auf das, was um mich herum geschieht“, sagt sie in den 90er Jahren. Ihr Markenzeichen wird die rauchig-verruchte Stimme: „Die größte Sängerin ohne Stimme“ wurde sie von ihrer Jazz-Kollegin Ella Fitzgerald genannt. „Ich hatte nie den Ehrgeiz, gut zu singen“, sagte sie.

„Nein ich gebe niemals auf“

Die Platten der Knef wurden Bestseller, sie tourte mit erstklassigen Bands umjubelt durch deutsche Hallen: „Auf der Bühne kreuzte sie die berlinerische Koketterie von Claire Waldoff mit der beinahe schläfrigen Lakonie einer Marlene – aber glaubwürdig in ihrer eigenen Weltgewandtheit aus Los Angeles und dem Spaß an der ironischen Respektlosigkeit des Pop-Zeitalters“, befand Laf Überland im DLF. Ihre Lieder waren Lebensberatung, sie konnte den real existierenden Alptraum des Daseins in wunderleichte Lieder packen. Bei ihr ging es immer, herbe und sachlich, um das wirkliche Leben als Desaster – und wie man irgendwie doch durchkommt: „Aus dem ungewöhnlich geschnittenen, großen Mund ließ sie abgehackt Sätze purzeln, die manchmal hart und klar wie Kieselsteine klangen“, so Überland. 1968 kam ihre Tochter Christina Antonia durch einen Kaiserschnitt zur Welt. Sie selbst schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr.

1970 wird ein einschneidendes Jahr für die Berlinerin. Zunächst erscheint ihr ambitioniertes Album „Knef“, für das sie mit ihrem Langzeit-Arrangeur Hans Hammerschmid neue Wege geht und sich aus dem Chanson-Korsett löst. Das Publikum geht auf Abstand, das Album floppt. Doch Knef hat gar keine Zeit, darüber zu trauern, denn kurz darauf wird ihre Autobiografie „Der geschenkte Gaul“ zu einem Sensationserfolg, der eine Auflage von über drei Millionen Exemplaren erzielte, in 17 Sprachen übersetzt wurde und zum international erfolgreichsten Buch eines deutschen Autors seit 1945 avancierte. Statt Konzerte absolviert sie daher zahlreiche Lesungen, bevor sie ihr Schaffen aufgrund einer Krebsdiagnose für mehrere Jahre unterbrechen muss – 1973 wird sie operiert. Diese Erfahrungen verarbeitet sie in „Ich brauch‘ Tapetenwechsel“ (1972) und „Das Urteil“ (1975). Im selben Jahr wird ihre zweite Ehe geschieden.

Ihre Karriere als Chansonsängerin wird in zwei Fernseh-Produktionen dokumentiert: „Die Knef. Bericht über ein Konzert“ (1969) und „Hildegard Knef und ihre Lieder“ (1975). Es folgen schwere Jahre: Knef leidet unter der schweren Abhängigkeit der Morphium-Ersatzdroge Methadon und der Scheidung des zweiten Ehemanns David Cameron, der auch ihre Alben produzierte. Einen bitteren Kampf um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Christina gewinnt die Musikerin. Trotz ihrer angegriffenen Gesundheit drehte sie auch in diesen Jahren Filme, unter anderem „Jeder stirbt für sich allein“ nach dem Roman von Hans Fallada sowie mit Billy Wilder „Fedora“ (1978).

Bereits 1977 erhält Hildegard Knef den Bundesfilmpreis für ihr Lebenswerk. Im selben Jahr heiratete sie in dritter Ehe den 15 Jahre jüngeren Paul von Schell, einen ungarisch-amerikanischen Adeligen. Fünf Jahre später „flüchtete“ sie 1982 mit ihrem Mann und ihrer Tochter von Berlin nach Los Angeles. Nach dem Presserummel (Krankheit, Scheidungskrieg, Facelifting, Welttournee) war Knef für die nächsten Jahre im deutschsprachigen Raum abgeschrieben. Vorbereitet durch ein TV-Porträts mit dem Titel „Nein ich gebe niemals auf“, landete sie schon vier Jahre später mit einer Rolle im Musical „Cabaret“ am Berliner Theater des Westens einen weiteren Bühnenerfolg. Im Herbst 1989 kehrte sie endgültig nach Deutschland zurück. Es folgten verschiedene TV-Rollen, und Wim Wenders engagierte sie für seinen Film „In weiter Ferne, so nah“ (1993). „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ hieß dann eine Kino-Hommage über Hildegard Knef, die im Herbst 1995 in die Lichtspielhäuser kam.

„Es ist ein einsamer Kampf“

Sie fing an zu malen, Bücher schrieb sie sowieso immer weiter, und 1997 gab sie in Leipzig sogar ihr Debüt als Modeschöpferin von Modellen für aktive, ältere Frauen. 1999 betritt sie wieder ein Aufnahmestudio und feiert mithilfe von Trompeter Till Brönner ein Albumcomeback („17 Millimeter“), das mit einem German Jazz Award ausgezeichnet wurde. Nach der „Goldenen Kamera“ und dem „Echo“ (2000) folgt 2001 der Bambi für ihr Lebenswerk, das insgesamt 39 Filme, 11 Langspielplatten, drei Bücher und zahllose Gemälde umfasst. Sie starb in einer Berliner Spezialklinik an den Folgen einer akuten Lungenentzündung. Sie ruht auf dem Waldfriedhof Zehlendorf in einem Ehrengrab der Stadt Berlin.

Schon 2002 gab die Deutsche Post im Rahmen der Serie „Frauen der deutschen Geschichte“ ihr zu Ehren eine Sonder-Briefmarke heraus. In Ulm wurden ein Platz und eine Straßenbahn nach ihr benannt, die Bahn taufte einen ICE auf ihren Namen. 2003 wurde die Musicalfassung ihrer Autobiografie, geschrieben u.a. von ihrem Ehemann Paul von Schell, mit großem Erfolg und bundesweitem Medienecho uraufgeführt. 2009 feierte die Kinoproduktion „Hilde“, eine Verfilmung von Knefs Autobiografie Weltpremiere, in der Hauptrolle war Heike Makatsch zu sehen. 2010 erhielt Hildegard Knef einen Stern auf dem Boulevard der Stars in Berlin. Anlässlich ihres 90. Geburtstages wurde das Tributealbum „Für Hilde“ veröffentlicht, für das insgesamt 19 Pop-Künstler (darunter Mark Forster, Die Fantastischen Vier und Johannes Oerding) Titel von ihr neuinterpretiert haben. Auf dem Album sind außerdem Lieder zu finden, die auf zuvor nicht veröffentlichten Texten basieren.

Es war Hildegard Knefs Markenzeichen und ihr Überlebensmittel, sich nie zu verbiegen und immer zu kämpfen. „Zu kämpfen ist es schon, wenn Sie ein Buch schreiben und alleine vor der Schreibmaschine sitzen. Es ist ein einsamer Kampf, auf der Bühne zu stehen, das heißt, für jeden Schauspieler, jeden Chansonsänger… Es ist ein harter Beruf, der viel abfordert von einem. Viel mehr als man ahnt“, sagte sie in einem ihrer letzten Interviews 2001. Da sollten wir doch froh sein, dass sich Merkel gerade für dieses Lied entschieden hatte. Zur Wahl hätte aus dem Knef-Kanon auch „Von nun an ging’s bergab“ gestanden. Aber das hätte die Bevölkerung nur unnötig beunruhigt.