„Queen of Goths“

29. August 2022 von Thomas Hartung

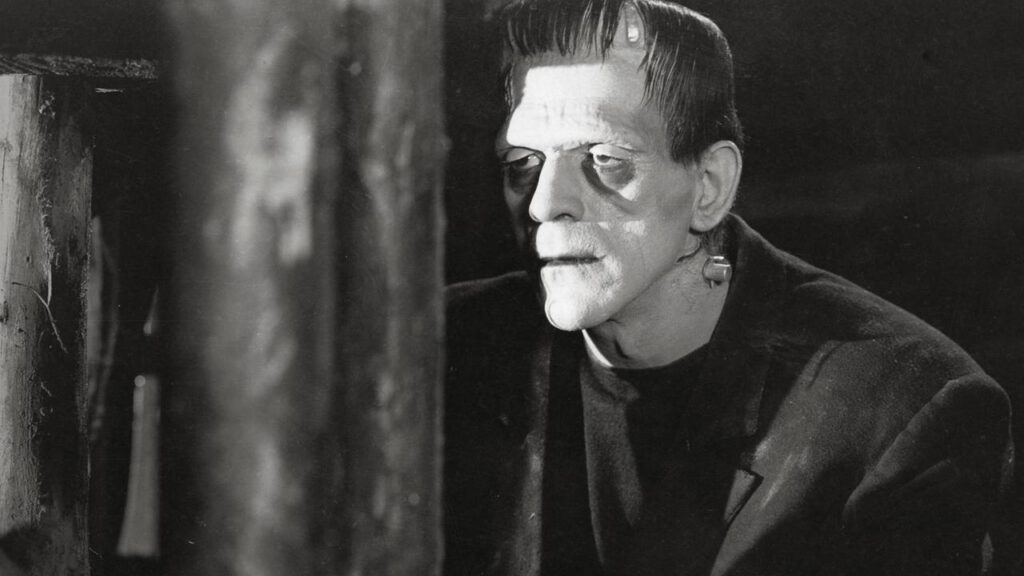

Vielen Büchern und Filmen diente ihr Klassiker als Vorlage für Horrorvisionen eines im Labor geschaffenen Menschen. Der 2,40 Meter große, hoffnungslos hässliche „Dämon“, den die Autorin im Alter von 19 Jahren erschuf, warf einen gigantischen Schatten auf ihr weiteres Werk. Weil er verletzlich war wie ein Kind, grausam wie ein Raubtier und grüblerisch wie Hamlet. Ein mutterloses Monster, das „Die Leiden des jungen Werther“ las. Eine zutiefst einsame Kreatur, die zum Mehrfachmörder wurde und sich selbst ebenso hasste wie ihr Schöpfer. Der gottgleiche Gelehrte Frankenstein nennt seine Kreatur ein „ekelhaftes Scheusal“, einen „verfluchten Satan“, den er am liebsten eliminieren würde: „Komm her, und ich will den Funken zertreten, den ich in so leichtfertiger Weise angefacht.“ Die Urheberin der Kreatur und ihres Schöpfers kam am 30. August vor 225 Jahren in London zur Welt: Mary Shelley.

Sie war die Tochter der Feministin Mary Wollstonecraft, die mit „Verteidigung der Rechte der Frau“ (1792) eine der grundlegenden Arbeiten der Frauenrechtsbewegung verfasste und kurz nach der Geburt ihrer Tochter starb. Ihr Vater, der radikale Sozialphilosoph und Begründer des politischen Anarchismus William Godwin, zog sie gemeinsam mit ihrer älteren Halbschwester zunächst allein auf und ließ ihr eine umfassende Bildung zuteilwerden. 1811 besuchte sie für kurze Zeit ein Mädchenpensionat in Ramsgate. Die Fünfzehnjährige wurde von ihrem Vater als ungewöhnlich kühn, ein wenig herrschsüchtig und von wachem Verstand beschrieben. Zwei längere und prägende Reisen nach Schottland folgten: in der weiten, offenen Landschaft habe sich ihre Phantasie entwickeln können, schrieb sie später.

Mit 16 verliebte sich Mary in ihren späteren Ehemann Percy Bysshe Shelley, der jedoch noch verheiratet war. Shelley entstammte einer wohlhabenden Aristokratenfamilie, besuchte Eton und Oxford, war rebellisch, unbequem, Republikaner, Vegetarier, überzeugter Atheist. Idealistisch, introspektiv und naturvernarrt wie alle romantischen Dichter – aber auch politisch. Am 26. Juni 1814 soll sie durch ihn auf dem Grab ihrer Mutter ihre Unschuld verloren haben – „Queen of Goths“ wird sie dafür heute noch in Kreisen der Dark-Wave-Szene genannt. Danach reisten beide in die Schweiz, wo sie in Anlehnung an Marys Vater ihr Konzept der freien Liebe entwickelten. Mary kehrte schwanger zurück, wurde sozial geächtet und traf ihren Liebhaber nur gelegentlich in Hotels, Kirchen oder Kaffeehäusern. Zwei Jahrzehnte später verarbeitete sie diese heimlichen Zusammenkünfte im Roman „Lodore“. Im Februar 1815 gebar Mary eine Tochter, die wenige Tage später starb und bei ihr eine depressive Phase auslöste. Im Sommer ging es ihr besser, sie wurde erneut schwanger und brachte im Januar 1816 einen Sohn zur Welt.

Im Mai reiste sie dann mit Percy, dem kleinen Sohn und ihrer Stiefschwester, die vom berühmt-berüchtigten Dichter Lord Byron schwanger war, erneut in die Schweiz, um den Sommer am Genfersee zu verbringen. Der von seinem Leibarzt John Polidori begleitete Byron brachte die Gesellschaft in der Villa Diodati unter, wo sie ihre Zeit mit gemeinsamem Lesen, Schreiben und mit Bootsausflügen verbrachte. 1816 ist in die Klimageschichte als Jahr ohne Sommer eingegangen: Die Auswirkungen des Vulkanausbruchs des Tambora in Indonesien führten zu einem Sommer, der ungewöhnlich kalt, stürmisch und nass war. Nicht enden wollender Regen zwang die Gruppe, für Tage im Haus zu bleiben. Byron schlug vor, jeder möge eine Gespenstergeschichte schreiben. Der Wettstreit, den Kevin Russels Film „Gothic“ thematisiert, gehört laut Welt zu den „Actionszenen der Weltliteratur“.

Das Geschöpf verfolgt eigene Ziele

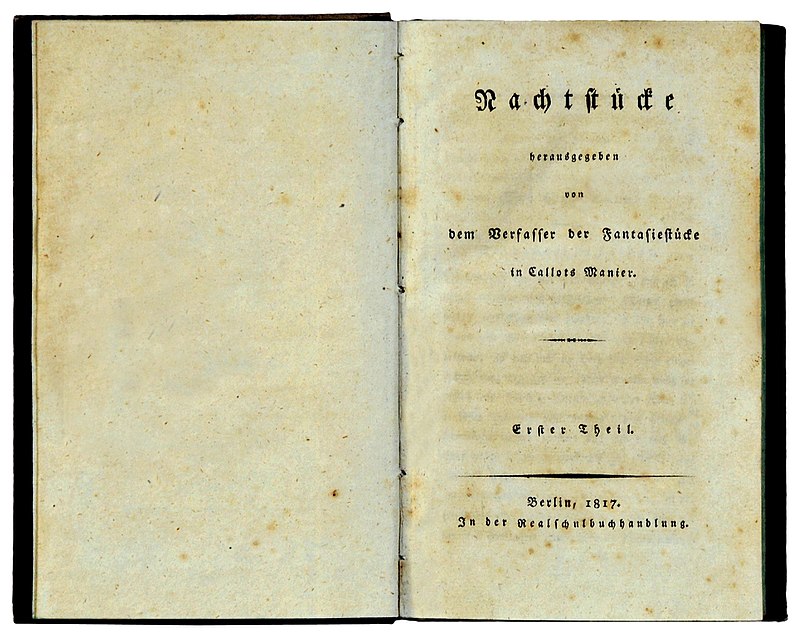

Polidori schrieb zum einen die weltweit erste Vampirgeschichte „Der Vampyr“, der relativ schnell wieder vergessen wurde und erst durch Bram Stokers „Dracula“ (1897) die bis heute bekannte Wirkkraft erhielt. Zum anderen aber schuf die junge Mary mit „Frankenstein oder Der moderne Prometheus“ einen wahren Klassiker. Byrons Geschichte blieb nur Fragment, von Percy ist aus dieser Zeit gar kein dunkles Werk bekannt geworden. In gewisser Weise hat Mary damit das Genre des Science-Fiction-Romans geprägt, wenn nicht sogar begründet. Der Roman ist einerseits ein Briefroman – in dieser Zeit eine beliebte Form – und andererseits eine klassische Ich-Erzählung. Der leidenschaftliche und ehrgeizige Polarforscher Robert Walton schreibt Briefe an seine Schwester. Den Inhalt hat ihm Viktor Frankenstein diktiert, den er zuvor aus dem ewigen Eis fischte, als dieser gerade Jagd auf sein Geschöpf machte.

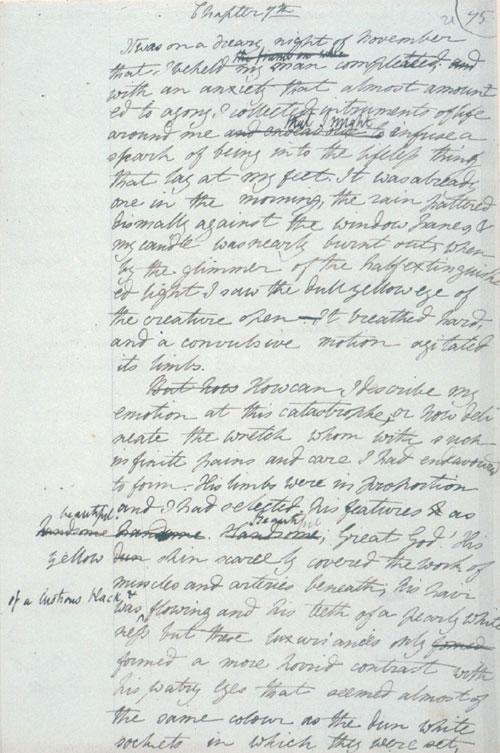

Die Geschichte ist bekannt: Viktor Frankenstein schuf aus Teilen von Toten eine menschliche Kreatur und erweckt sie mittels Elektrizität – Mary kannte Galvanis Experimente – zum Leben. Doch er erschrickt vor seiner eigenen Tat und flieht. Das von ihm geschaffene Wesen kennt keine Moral, da ihm auch keine Erziehung angediehen ist. So tötet es ohne bösen Willen. Bei den Menschen trifft es auf starke Abneigung, zunächst nur wegen seiner Hässlichkeit. In seiner Einsamkeit bittet die Kreatur Frankenstein um eine weibliche Begleitung. Dieser beginnt das Werk zunächst, doch aus Angst vor den unkalkulierbaren Folgen, beispielsweise wenn beide Kinder bekommen würden, zerstört er die fast fertige weibliche Schöpfung wieder. Die einsame Kreatur sieht dies und sinnt nun auf Rache. So tötet er – diesmal ganz bewusst – Frankensteins Braut in der Hochzeitsnacht. Sein Schöpfer soll den gleichen Schmerz erfahren, wie das Monster. Es beginnt eine Jagd der beiden aufeinander, die letztlich beide das Leben kostet.

Alle Menschen um Frankenstein werden als durch und durch tugendhaft geschildert. Auch Viktor bezeichnet seine Motive als tugendhaft. Und das ist das große Dilemma von Schöpfungen. Von der Genetik bis zur Transplantationsmedizin, von der Chimären-Wissenschaft bis zur KI-Forschung. Das Erkenntnisstreben der Wissenschaft ist weder böse noch gut. Mary Shelley operiert in ihrem Roman vor allem mit dem Begriff der Tugend. Die Tugend ist eine Charaktereigenschaft, die sich aus dem Verstand und dem Herzen bildet. Und tugendhaft war immer schon das Schöne und Leistungsfähige. Die gesamte KI-Forschung argumentiert mit der Nützlichkeit, den Anwendungsmöglichkeiten ihrer Schöpfungen. Aber das ist zu einfach. Das Geschöpf verfolgt eigene Ziele. Und wer garantiert uns, dass die KI sich nicht beim geringsten Widerstand des Menschen selbst wehrt und seine eigenen Ziele rücksichtslos verfolgt, so wie das Monster von Frankenstein? Wir erstarren vor dem Haupt der Medusa nicht, weil wir es anblicken, sondern weil wir den Anblick nicht ertragen.

Kern der Geschichte ist also weniger der Gruseleffekt, der später in Verfilmungen gern in den Mittelpunkt gestellt wurde, sondern es sind ethische Fragen jenseits des Gut-Böse-Schemas: Darf der Mensch sich zum göttlichen Schöpfer erheben? Welche Verantwortung trägt er für sein Werk? Setzt eine Straftat bewusstes Handeln voraus? Mit diesen Perspektiven reiht sich Mary in die Riege von Science-Fiction-Autoren wie Stanisław Lem oder Philip K. Dick ein, die erst weit über 150 Jahre später solcherlei fantastische Exkurse ausbreiteten. Ihr ist es zu verdanken, dass in „Frankenstein“ nicht nur die reine Machbarkeit von Wissenschaft betrachtet wird, sondern auch die gesellschaftlich-moralische Verantwortung eine Rolle spielt. Bei ihr ist nicht die geschaffene Kreatur das Monster, sondern sein Schöpfer.

Verzweiflung, Entfremdung und Todessehnsucht

Illustre Freunde, Partys, Reisen, Drogen, Promiskuität und gleichgeschlechtliche Liebe – das war die schillernde Hülle des Duos Shelley, das nach dem Selbstmord von Shelleys Frau heiratete und vor allem in Italien lebte. Der Kampf gegen die Konventionen war hart, für die Gesellschaft waren sie Aussätzige. Exzentrik musste man sich leisten können – doch diesem Paar mangelte es permanent an Geld und Rückhalt. Ab 1818 ließ eine erschütternde Zahl von Katastrophen Mary Shelleys Leben implodieren. Wie sie es schaffte, trotz allem zu schreiben und sich immer wieder aus Schock und Depressionen zu lösen, ist der wirklich spannende Teil ihrer Biografie. Binnen weniger Jahre verlor die nahezu dauerschwangere Mary etliche Menschen aus ihrem engsten Umfeld: Drei ihrer Kinder starben, Percy Shelley kam 1822 bei einem Sturm auf See um, sie selbst entging im selben Jahr nur knapp dem Tod durch eine Fehlgeburt. Ihre depressive Halbschwester beging Suizid, ebenso Byrons Leibarzt Polidori; Byron selbst starb 1824 im griechischen Freiheitskampf.

Marys Briefe aus dieser Zeit sprechen von Verzweiflung, Entfremdung und Todessehnsucht. Monströs ist etwa die Vater-Tochter-Beziehung in „Mathilda“: Die Novelle entstand zwischen 1819 und 1820, kurz nach dem Tod der Kinder. Veröffentlicht wurde sie erst 139 Jahre später – Shelleys Vater weigerte sich, die Erzählung freizugeben, und nannte die inzestuöse Leidenschaft des Protagonisten „widerlich und verabscheuenswert“. Der postapokalyptische Roman „The Last Man“, der vom Ende der Menschheit durch eine Pandemie handelt und manchen als erste Dystopie der Literaturgeschichte gilt, liest sich erschreckend aktuell und ist nicht nur ein Schlüsselroman zu ihrer Biographie, sondern auch ein 500-seitiger Versuch, ihr Leben mit dem berühmten Dichter weißzuwaschen. Und geht es im Buch wirklich darum, geplatzte Träume doch noch zu erfüllen, dann geht es vor allem um Marys geplatzten Traum vom glücklichen Leben mit Percy. „Da ballen sich in einem Satz oftmals Handlung, Betrachtung, Figurenzeichnung, emotionaler Ausdruck und Gedankenflüge konzentriert zusammen“, meint Eberhard Falcke im DLF.

Sir Timothy Shelley, Percys Vater, gestand ihr eine kleine Jahresrente zu unter der Bedingung, dass sie keine Biografie ihres Mannes veröffentlichte und auch keine weiteren Gedichtbände mit seinen Arbeiten herausgab. Er wollte damit erreichen, dass in Vergessenheit geriet, für welch radikale Ideen sein Sohn eingetreten war. Den Gedichtband „Posthumous Poems of P. B. Shelley“, den Mary 1824 herausgab, kaufte Timothy weitgehend auf und ließ die Bücher vernichten. Bis ans Ende seines Lebens weigerte er sich, seine Schwiegertochter persönlich zu treffen. Erst nach Timothys Tod 1844 konnte sie ihrem Mann literarische Geltung verschaffen. 1826 lernte sie den amerikanischen Schauspieler John Howard Payne kennen, der um ihre Hand anhielt. Mary lehnte mit der Begründung ab, dass sie nach der Ehe mit einem Genie nur ein weiteres heiraten könne.

Klassiker des Horrorfilms

1827 bis 1840 war Mary als Autorin und Herausgeberin sehr aktiv, schrieb vier Romane wie „Perkin Warbeck“ oder „Falkner“ sowie eine Novelle, verfasste fünf Bände für die Enzyklopädie „Lives of the Most Eminent Literary and Scientific Men“ und außerdem Erzählungen für Frauenmagazine, darunter Kurzgeschichten für Almanache wie The Keepsake. Darin thematisiert sie oft die Zerbrechlichkeit der individuellen Identität und den unterschiedlichen Wert, den die Gesellschaft Männern und Frauen beimisst. Nach der Episode mit Payne schien sie keine neue Beziehung zu einem Mann gewünscht zu haben. 1828 lernte sie den französischen Schriftsteller Prosper Mérimée kennen und flirtete wohl auch mit ihm. Der einzige erhaltene Brief an ihn wird meist als behutsame Ablehnung seiner Liebeserklärung interpretiert. Im Mittelpunkt von Mary Leben stand ihr Sohn Percy Florence, der in Cambridge Recht und Politik studierte, aber nicht die Begabung seiner Eltern besaß.

Zwischen 1840 und 1843 unternahmen Mutter und Sohn gemeinsam zwei Reisen auf den europäischen Kontinent, so auch nach Deutschland, aus denen Reiseberichte entstanden. Ab 1839 litt sie unter Kopfschmerzen und teilweisen Lähmungen, so dass sie häufig weder lesen noch schreiben konnte. Am 1. Februar 1851 starb sie im Alter von 53 Jahren in London, vermutlich an einem Hirntumor. Am ersten Jahrestag ihres Todes öffneten Percy und seine Frau Marys Schreibtischschublade. Sie fanden dort Locken ihrer verstorbenen Kinder, ein Notizbuch, das sie gemeinsam mit Percy Bysshe Shelley genutzt hatte, sowie eine Kopie seines Gedichtes „Adonaïs“. Eine Seite des Gedichtes war um ein kleines seidenes Päckchen gefaltet, das Überreste seines Herzens enthielt.

Mary war kommerziell erfolgreicher als ihr Mann und erzielte höhere Auflagen als die anderen Mitglieder ihres illustren literarischen Kreises. „Frankenstein“ aber sah man weniger als ihre eigene Leistung an, sondern meinte, in ihm die inspirierende Leistung von Shelley und Lord Byron zu entdecken – eine in der Literaturwissenschaft noch in den 1980er Jahren weit verbreitete Einstellung. Erst seitdem mehren sich Biographien mit Neubewertungen ihres Schaffens. Mary Shelley gilt heute als eine der wesentlichen Autoren der Romantik, „Frankenstein“ als eins der bekanntesten Werke der phantastischen Literatur. Die zweite Frankenstein-Verfilmung von 1931, in der Boris Karloff das Monster spielte, wurde zu einem Klassiker des Horrorfilms. 2004 wurde Mary postum in die Science Fiction and Fantasy Hall of Fame aufgenommen.