„dass er sich nicht betrunken hat“

9. Juni 2022 von Thomas Hartung

Er war „ein kolossal außergewöhnliches, widersprüchliches, zugleich sympathisches wie abstoßendes Individuum“, bilanziert Matthias Schreiber im Spiegel. Groß war er gewiss nicht nur körperlich: Er maß 2,03 Meter. Gawril Derschawin, ein russischer Dichter des 18. Jahrhunderts, stellte gar die rhetorische Frage: „War Gott es nicht, der in ihm niederstieg?“ Den einen gilt er als Genie, das dem breiigen Riesenland eine erkennbare und übersichtliche Form gegeben habe; den anderen gilt er als Mörder, als „gekrönter Tiger“, als Vernichter altrussischer Identität, als ungewöhnlich grausamer Tyrann; wieder anderen als Sittenverderber – wegen seiner Unterwerfung der Kirche unter die Autorität des Staates und wegen seiner Liebe zu den Frauen sowie zu den regelmäßigen „Narren- und Saufkonzilen“: Zar Peter I., der als Pjotr Alexejewitsch Romanow am 9. Juni 1672 in Moskau geboren wurde.

Brutalität ist ihm von Anbeginn vertraut: Mit nur zehn Jahren wird er im Moskauer Kreml-Palast Augenzeuge eines Blutbads. Auslöser ist eine vertrackte Mischung aus Familienzwist und politisch-sozialem Aufstand. Der Familienstreit folgt einem klassischen Muster: Peters Vater, der reformfreudige Zar Alexej Michailowitsch, hat aus zwei Ehen 16 Kinder. Zwischen den Clans der beiden Mütter schwelt eine Dauerfehde, genährt vom Wunsch, dass der nächste Zar aus ihrer Linie stamme. Gleichzeitig brodelt es bei der Palastgarde, den Strelizen, einer Elitetruppe von 20.000 Mann. Die Soldaten beschuldigen ihre Obristen der Unterschlagung von Sold und der Misshandlung. Die Regierung lässt sie gewähren, und prompt ergreifen die Strelizen Partei im Nachfolgestreit.

Im Mai 1682 verwüstet eine tobende Soldateska die Residenz der Zaren und tötet etliche Verwandte Peters, darunter zwei seiner Onkel. Sie werden durch Fenster in darunter aufgerichtete Lanzen und Hellebarden gestürzt, in Stücke gehackt und unter spöttischem Geschrei nahe der Basilius-Kathedrale zur Schau gestellt. Nun setzen die Strelizen durch, dass zusammen mit dem Zehnjährigen, der kurz zuvor zum Zaren gewählt und vom Patriarchen bestätigt worden war, auch sein sechs Jahre älterer, geistig behinderter Halbbruder Iwan gekrönt wird. Für die beiden Unmündigen übernimmt Iwans energische und fähige Schwester Sofija, 24 Jahre alt, die Regentschaft, die sie sieben Jahre lang ausüben wird.

Seit diesem ersten Strelizenaufstand hielt sich Peter mit seiner Mutter im Dorf Preobraschenskoje unweit Moskaus auf, genoss eine traditionelle altmoskowitische Erziehung und beschäftigte sich vor allem mit dem Kriegsspiel, indem er mit Gleichaltrigen eine Kriegerschar bildete. Aus dieser Spielzeugarmee entwickelte sich das Preobraschensker Leib-Garderegiment, das 1698 den Zweiten Strelizenaufstand in Abwesenheit Peters I. niederschlagen und damit seine Herrschaft retten sollte. Doch schon zuvor, im August 1689, muss er in panischer Angst vor anrückenden Soldaten fliehen, springt barfuß auf ein Pferd und galoppiert in den nächsten Wald. Diener bringen ihm Kleidung und geleiten ihn in ein Kloster, wo die Entscheidung fällt: Der oberste Kirchenpatriarch ergreift Peters Partei, die ausländischen Offiziere, die russische Söldnertruppen in Moskau befehligen, fügen sich, und so muss Sofija den Kreml verlassen und ins Kloster ziehen. Drei Strelizen werden geköpft.

„indem er mit Matrosen Wirtshäuser aufsucht“

Bereits im Januar dieses Jahres musste der siebzehnjährige Peter auf Drängen seiner Mutter die drei Jahre ältere Jewdokija heiraten, die im Februar 1690 den Sohn Aleksei gebar. Ein zweiter Sohn verstarb bereits nach einem halben Jahr. Die Ehe mit Jewdokija währte formell zehn Jahre, war aber schon nach kurzer Zeit zerrüttet. An den Regierungsgeschäften zeigte er noch wenig Interesse. Inspiriert von technischen Neuerungen und Künsten ausländischer Handwerker in der Moskauer Ausländervorstadt suchte Peter durch Besuche das dortige Leben und Treiben näher kennenzulernen. Mit dem Schotten Patrick Gordon und dem Schweizer François Le Fort lernte er hier seinen späteren militärischen Hauptberater und seinen späteren Admiral der Kriegsflotte kennen. Diese Besuche erregten in ihm nicht nur große Wissbegier, sondern auch den Wunsch, Russland auf ein ähnliches kulturelles und wirtschaftliches Niveau zu bringen.

In den ersten Jahren beschäftigte er sich mit dem Aufbau einer schlagkräftigen Armee – und entwickelte eine Sehnsucht nach dem Meer. Bereits 1688 hatte er bei Verwandten ein altes englisches Boot entdeckt, das 1691 ein Schiffbauer reparierte. Mit diesem „Großvater der russischen Flotte“ unternahm Peter eine erste Seereise auf der Moskwa und träumte nun von einem Hafen für Russland, um militärisch und wirtschaftlich zu reüssieren. Doch Russland besitzt nur in Archangelsk im hohen Norden einen eigenen Zugang zum Meer, doch der ist den langen Winter über zugefroren. Das Schwarze Meer wird von den Osmanen beherrscht, die Ostsee von den Schweden. An einem Nebenfluss des Don gründet Peter eine große Werft, wo er in wenigen Monaten 30 Galeeren und Hunderte kleiner Barken auf Kiel legen lässt. Damit blockiert er im Juli 1696 erfolgreich die Versorgung der Türkenfestung Asow – seine erste erfolgreiche militärische Operation öffnet ein Nadelöhr zum Schwarzen Meer.

Da er weiß, dass er ohne ausländische Schiffsbauer, Navigatoren und Artilleristen die Türken nicht besiegt hätte, beschließt er, eine „Große Gesandtschaft“ der Lernbegierigen nach Westeuropa zu schicken und selbst daran teilzunehmen – ein provozierender Verstoß gegen eine jahrhundertealte Tradition. Denn der oberste Herrscher Russlands, der Beschützer der Kirche verlässt niemals zu Friedenszeiten die russische Erde, schon gar nicht monatelang und inkognito. Das ermutigt seine Gegner zur nächsten Verschwörung, wieder mit Strelizen. Doch die Putschisten fliegen auf. Unter der Folter gestehen sie, mit der entmachteten Sofija konspiriert zu haben, so dass ihnen Peter reihenweise die Gliedmaßen und Köpfe abhacken lässt. Sechs Tage nach diesem barbarischen Schlachtfest, im März 1697, bricht die Gesandtschaft gen Westen auf, mehr als 250 Leute.

Die Reise dauert 18 Monate und führt über Riga, Königsberg, Berlin, Amsterdam, London, Dresden, Prag und Wien nach Krakau. Dabei lernt er den späteren Preußenkönig Friedrich I., den englischen König William III., der für den russischen Gast eine kleine Seeschlacht inszenieren lässt, und August den Starken kennen, mit dem er ein antischwedisches Bündnis schließt. Im Amsterdam verdingt er sich unter dem Decknamen Peter Michailow bei einer privaten Werft als Zimmermann. Doch schon bald eilen die Bürger herbei, um diese seltsamen Russen zu bestaunen wie Zoo-Tiere. Der impulsive Zar ohrfeigt einen besonders zudringlichen Gaffer. Die Kurfürstin Sophie von Hannover notierte nach Peters Besuch in Coppenbrügge: „In Amsterdam amüsiert sich seine Exzellenz, indem er zusammen mit Matrosen Wirtshäuser aufsucht.“ Und zuvor hatte sie erwähnt: „Ich muss Ihnen sagen, dass er sich in unserer Gesellschaft nicht betrunken hat.“ In Krakau erhält er Kunde vom Zweiten Strelizenaufstand, den seine Leibgarde ohne ihn niederschlug. Dennoch bricht Peter die Reise ab und übt monatelang grausame Rache: 1182 Strelizen werden aufgehängt oder geköpft, fünf von ihm selbst. Auch Jewdokija verdächtigte er der Teilnahme an der Verschwörung und verbannte sie.

„regulieren, policieren, civilisieren“

Damit stand seinen Reformplänen nichts mehr im Weg: er wollte die Modernisierung Russlands nach westeuropäischen Maßstäben. Er kennt nun Mikroskope, Barometer, Münzen und Zahnzangen: „Wir wollen Russland regulieren, policieren, civilisieren.“ Dazu gehörte zunächst die Förderung einer merkantilistischen Wirtschaft durch den Bau von Großbetrieben und die Unterstützung der Gründung privater Manufakturen. 1716 wurde das Spinnrad in Russland eingeführt. Noch ein Jahr vor seinem Tod ordnete Peter an, dass alle Findelkinder zu Handwerkern und Fabrikanten erzogen werden sollten. In seinem letzten Regierungsjahr gab es etwa 100 Fabriken, darunter einige mit mehr als 3000 Beschäftigten. Wesentlichen Anteil an der Entwicklung der Hüttenindustrie hatte der deutsche Bergbauspezialist Baron von Hennin, der Vorsitzender des Bergkollegiums war. Am Ende der Regierung registriert die Statistik einen ausgeglichenen Staatshaushalt von etwa 10 Millionen Rubel.

Außerdem nahm Peter massenwirksam eine Schere, schneidet etlichen Bojaren die langen Bärte ab und erhebt gar eine Bartsteuer. Wie die Bärte, so lässt er auch die langen hemdartigen Kaftanschöße, Mäntel und Gewandärmel stutzen, verordnet den Städtern praktischere ungarische oder deutsche Kleider, lässt sie auch mal als modisches Muster ans Stadttor hängen. Schließlich schafft er die Unsitte ab, dass der Untergebene bei der tiefen rituellen Verbeugung vor dem Herrscher mit der Stirn den Boden berühren muss. Treue und Diensteifer schätze er mehr als solche Selbsterniedrigung, lässt Peter verlauten. Damit verbunden war die Einführung einer Adelsrangtabelle. Nicht Abstammung und Familien-Nimbus allein sollen über die gesellschaftliche Stellung entscheiden, sondern persönliche Fähigkeiten und Verdienste: Der Dienstadel tritt dem Erbadel zur Seite.

Weitere Reformen betrafen das Militär- und das Bildungswesen: Er führte eine Schriftreform durch und gründete nach langjährigen Gesprächen mit Gottfried Wilhelm Leibniz 1724 die russische Akademie der Wissenschaften. Der julianische Kalender wurde eingeführt, obgleich im restlichen Europa in dieser Zeit bereits langsam der gregorianische Kalender übernommen wurde.. Und nicht zuletzt arbeitete er an der stärkeren Zentralisierung der Verwaltung. So schuf Peter die Bürgermeisterei und richtete einen Senat, der neue Gesetze vorbereitete und die örtlichen und zentralen Organe anleitete, als oberste Verwaltungsinstanz ein. Außerdem entstanden in seiner Regierung die Kollegien, etwa mit den Fachministerien in Westeuropa vergleichbar. Das russische Reich wurde verwaltungsmäßig in acht Gouvernements und etwa 50 Provinzen aufgegliedert. Diese Reformen gingen als Petrinische Reformen in die Geschichte ein und trugen zum Aufstieg Russlands als einer der führenden Mächte in Europa bei.

Während er überkommene Traditionen kappt, holt er zu einem politischen Doppelschlag aus: Im Juli 1700 schließt er im Süden, in Konstantinopel, nach zweijährigem Waffenstillstand, Frieden mit der Türkei – und erklärt im Norden prompt Schweden den Krieg. In diesem Zweiten Nordischen Krieg (1700–1721) konnte er trotz zahlreicher Niederlagen und erheblicher Verluste mit dem Sieg in der Schlacht bei Poltawa 1709 die Kriegswende herbeiführen. Zwischen 1701 und 1706 entwickelt er sowohl eine Form der Taktik der „Verbrannten Erde“, damit der Feind nichts Essbares, nichts Brauchbares mehr findet, als auch die Strategie des Rückzugs ins Landesinnere in Kombination mit gezielten Nadelstichen gegen die Nachschublinien des Feindes. Schon bald dezimieren Hunger, Kälte und Krankheit die schwedische Armee, wie ein Jahrhundert später die Truppen Napoleons. Als die Russen im Mai 1703 die Festung Nyenschanz nahe der Mündung der Newa in den Finnischen Meerbusen erobern, lässt Peter eine neue Festung mitten im Mündungsdelta bauen und tauft den Ort, den er zur Hauptstadt des Landes machen wird, St. Petersburg.

„Vater des Vaterlandes“

1721 finden im schwedisch-finnischen Nystad die Verhandlungen über einen Friedensvertrag statt, sie dauern über drei Monate. Ihr Ergebnis: Schweden tritt Livland, Estland und Ingermanland, die Provinz rund um St. Petersburg, „für ewige Zeiten“ an Russland ab, erhält aber Finnland zurück. Der Friede von Nystad stellt für Peter den „größten Erfolg seines Lebens“ dar, so der Historiker Erich Donnert. Russland ist jetzt die Führungsmacht im nordosteuropäischen Raum. Im Oktober treten in St. Petersburg der Senat und der Heilige Synod zusammen, jene von Peter eingesetzten obersten Instanzen weltlicher und geistlicher Kompetenz, die dem Zaren zuarbeiten wie Ministerien. Sie bitten, scheinbar von sich aus, den Herrscher um die Annahme der Ehrentitel „Vater des Vaterlandes, Allrussischer Kaiser und Peter der Große“. Damit ist er auf dem Höhepunkt seiner Macht.

Privat erlebte er Höhen und Tiefen. Seit 1712 war er in zweiter Ehe mit einer einfachen Litauerin verheiratet, die an seinem Hof den Namen Katharina Alexejewna angenommen hatte und ihm zwölf Kinder gebar. Andererseits spitzte sich der Konflikt mit seinem Sohn Alexei 1718 zu, den er nicht zum Nachfolger machen wollte. Er ließ ihn nach dessen Flucht über Österreich nach Italien zurückholen, enterbte ihn und machte ihm wegen Hochverrats den Prozess. Alexei wurde zum Thronverzicht gezwungen und zum Tode verurteilt, starb jedoch vor der Vollstreckung am 26. Juni an den Folgen der Folter von 40 Peitschenhieben. August Graf von Platen hat sein Schicksal nicht völlig geschichtsgetreu in die Ballade „Alexius“ (1832) gefasst, August Strindberg in einer Novelle dargestellt. 1722 änderte Peter per Erlass die traditionell praktizierte, von der Reihenfolge der Geburt abhängige Thronfolge ab. Nun konnte der herrschende Regent seinen Nachfolger frei bestimmen, auch von außerhalb der Familie, und einen unwürdigen Nachfolger wieder absetzen. Prompt machte er seine Frau zur Nachfolgerin, die nach seinem Tod als Katharina I. auch die Herrschaft übernahm.

Die dramatische Art, wie er Anfang 1725 das Zeitliche segnet, passt zu seinem turbulenten Herrscherleben: Auf einer Inspektionstour nahe der Newa-Mündung entdeckt Peter ein Boot, das der Sturm auf eine Sandbank geworfen hat. Einige Soldaten, die nicht schwimmen können, kämpfen in der rauen See um ihr Überleben, andere versuchen, den gekenterten Kahn wieder flottzumachen. Peter lässt sich zur Sandbank rudern, ungeduldig springt er schon vor der Sandbank über den Bootsrand, um schneller helfen zu können. Das eiskalte Wasser bekommt ihm schlecht: In der Nacht quälen ihn Fieber und Schüttelfrost, ein notorisches Blasen- und Nierenleiden meldet sich heftig zurück. Scheinbar erholt, gönnt er sich noch auf einem nachweihnachtlichen Fest exzessiven Alkoholgenuss. In der Nacht zum 8. Februar ruft er nach seiner Tochter Anna, der späteren Herzogin von Holstein-Gottorf. Als sie kommt, ist er schon bewusstlos, er stirbt gegen sechs Uhr morgens.

„ein Mann von sehr hitzigem Temperament“

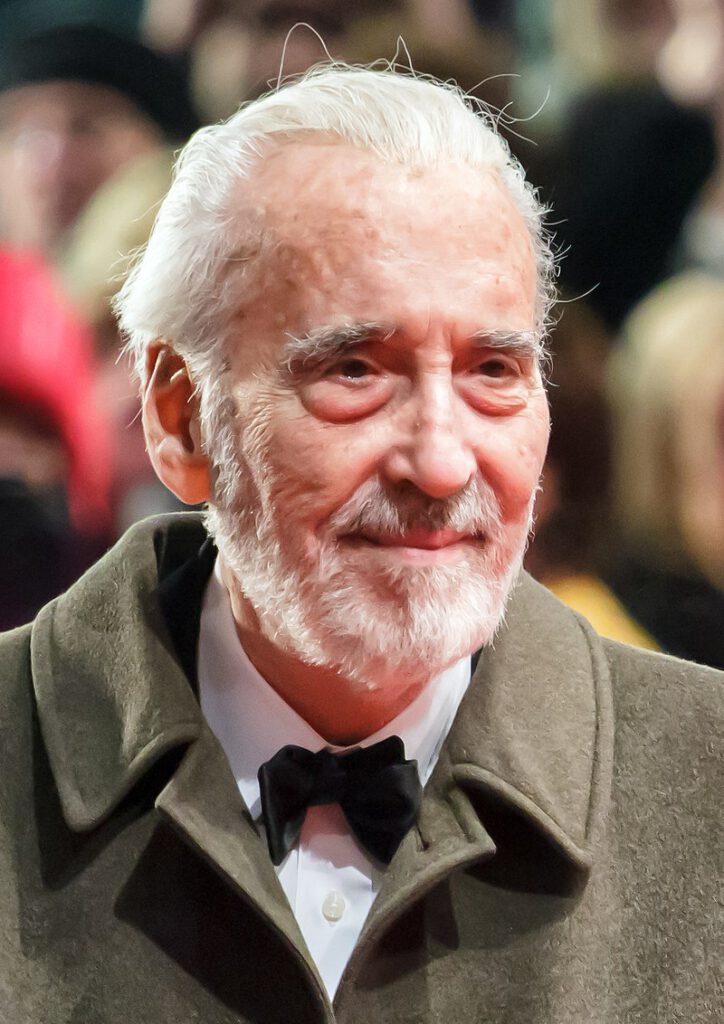

Zu seinen Ehren wurden Denkmale errichtet und mehrere russische Schiffe benannt. Albert Lortzings komische Oper „Zar und Zimmermann“, uraufgeführt 1837 in Leipzig, thematisierte die „Große Gesandtschaft“. Alexej Tolstoi betrachtete 1918/19 in zwei Erzählungen das Wirken des Zaren recht skeptisch. Doch in der Stalinzeit wurde daraus ein mehrbändiger Roman – aus dem 1937 ein Film und als Nebenprodukt ein Kinderbuch und ein Theaterstück erwuchsen –, um „die fortschrittliche Bedeutung der petrinischen Epoche“ zu würdigen. 1986 wurde in den USA ein Vierteiler über sein Leben mit dem Who’s Who der Schauspielerszene gedreht: Neben Maximilian Schell in der „alten“ Titelrolle wirkten Vanessa Redgrave, Omar Sharif, Laurence Olivier, Lilli Palmer und Hanna Schygulla mit.

Er zivilisierte das Reich durch politische, militärische und alltagskulturelle Reformen und intensivierte durch den Ostsee-Zugang zugleich die Handelsbeziehungen zu allen anderen Großmächten. So war er trotz vieler taktischer Fehler, die der impulsive, launische, vielleicht manisch-depressive Mann machte, ein bedeutender Stratege. Das sah der Marxist – und Widerpart Lenins – Georgi Plechanow ganz anderes: „Mit seiner Europäisierung Russlands führte Peter es zu seinem Ende, zu dem logischen Abschluss unter der Bedingung völliger Hilflosigkeit der Bevölkerung gegenüber dem Staat, was das Charakteristikum einer orientalischen Despotie ist.“ Und für den von Lenin geschätzten Alexander Herzen war Peter I. ein „Despot nach Art des Wohlfahrtsausschusses“, denn „der Umsturz Peters hat aus uns das Schlechteste gemacht, was aus Menschen gemacht werden kann: aufgeklärte Sklaven“.

Wenig nachsichtig urteilte auch Gilbert Burnet, der Bischof von Salisbury: „Die Natur hat ihn eher zum Schiffbauer als dazu bestimmt, ein großer Fürst zu sein … Er ist ein Mann von sehr hitzigem Temperament, der sich leicht ereifert, brutal in seiner Leidenschaft. Dieses sein natürliches Ungestüm steigert er noch durch übermäßigen Alkoholkonsum. Nachdem ich ihn oft gesehen und viel mit ihm gesprochen hatte, blieb mir nichts übrig, als die Unerforschlichkeit der göttlichen Vorsehung zu bewundern, die einem so ungestümen Menschen unumschränkte Gewalt über einen so großen Teil der Welt verliehen hatte.“

Als sein dialektischster Kritiker sollte sich Voltaire erweisen: „Peter schuf Russland. Vor ihm existierte Russland nicht … Zar Peter war ein Barbar, aber immerhin ein Barbar, der Menschen geschaffen, Städte gegründet und Meere durch Kanäle verbunden hat“, schreibt er. „Er hatte große Fehler, aber wurden sie nicht wettgemacht durch die Vielzahl von Plänen, die er für die Größe seines Landes entwarf und von denen er manche verwirklichte? … Er wollte Deutsche und Engländer aus ihnen machen, als es Not tat, Russen aus ihnen zu machen“. Legendär wurden Peters Worte „Wir werden Europa für einige wenige Dekaden brauchen – und danach können wir ihm den Rücken zukehren.“ Das liest sich heute gespenstisch.